天台秘境|森林中蘇醒 遇見中式生活美學

日期:2016/12/15 0:26:16 編輯:古代建築史

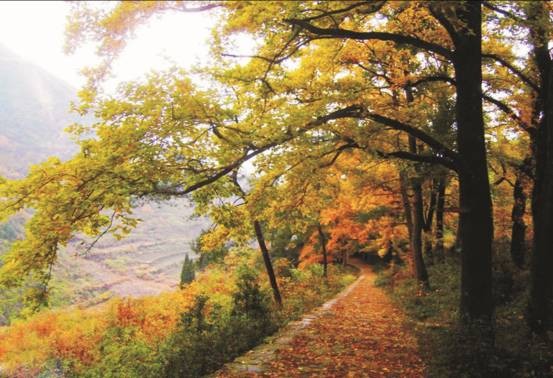

陝西虎牙/攝

“2015尋找最具文化創意旅游度假目的地采風行”記者團走進浙江天台縣,本次活動由蝸牛(北京)景區管理有限公司主辦。

已有1400 年左右的歷史的國清寺,從它的空間格局到山林風光都值得細品,現存建築雖大都為明清建築,但是也不愧為古建築的瑰寶,數十個風格各異的江南院落更是別有洞天。

未進山門之前,一座高聳入雲的古塔就映入眼簾,這便是隋塔。此塔於 1400 年前建成,高塔極易遭雷劈,當時沒有避雷針的技術,全靠此塔六面九級的結構,磚與磚之間采用嵌入式搭建,使塔身屹立千年而不倒。這座六角空心寶塔是國清寺的鎮寺之寶,也是中華建築史上的奇跡。

從山門到寺廟,需要步行幾分鐘,沿路有大片當地僧人耕種的農田,沿著一條別致的木棧漫步,可以觀賞到秋日田園,稻谷生長之景。

由於寺廟和大自然相互融合,擁有良好的生態環境,經常引來一些可愛的松鼠在寺院裡隨意漫步, 它們以寺內千年古松的松果為食,俨然已經成為國清寺的原住民。

漫步在高聳的瘦松之下,樹干筆直,氣勢巍峨,步行其中,令人骨骼俱清,而攀爬在古牆上的斜籐,也敘述著時光的奧秘,晨鐘暮鼓間,只聽澎湃的松濤搖曳林間,無聲的流水滑過清冷的石苔。因此,國清寺也有“萬松源處”的美譽。

只見一溝清澗環繞寺院,清晨或雨後,河流之上泛起薄薄的山岚,而水面呈現出寒碧之色,沿途虬枝曲張的古木倒映入水中,更增添了幽深的古意,“明月松間,清泉石上”,講的正是此時此刻。

時光都似乎在此靜止下來。而在幽綠叢林之中,時不時眼前會閃現出寺院特有的黃牆黛瓦,你卻始終望不見山門在何處,這樣的游覽過程產生了“山回路轉,始尋不見”的趣味。

天台縣旅發委供圖

參天古木倒映在碧綠的山澗中,經過上千年的沖刷,光滑的溪石綠苔叢生,映得溪水綠如碧玉。眼見滿院的翠竹、古樹被一道黃色的照壁圍住,濃翠深綠爭先恐後地伸出牆來,照壁上書四個遒勁的大字“隋代古剎”,便知已到國清寺。

胡偉/攝

山門別出心裁向東開,而非朝南,這一設計給古寺增添了無限生趣,進入山門之後,要經過一條濃蔭蔽日,修竹夾道的甬道進入彌勒殿,方能豁然開朗,到眼宛如畫屏展開。

寺院裡秋意已深,枯黃的落葉飄散於屋檐上,秋風掃過,卷起黃葉飛舞,襯托著昏黃的照壁,頗有幾分感傷。掃地的僧人心中空無一物,只是沉默的將落葉一點點掃去。

走到智者大師的紀念堂處,沿著壘砌的石牆走去,只見蒼老的木門上爬滿了常青籐和青苔,剛好掛上晶亮的露珠,走過去,搖落一身晨露。

近 2000 米的走廊貫穿全寺,集中了各種長廊形式,禅門重重,高低錯落,這是國清寺匠心獨運的建築布局的“起、承、轉、合”。

國清寺,文物古跡荟萃,保存著大量的文物古跡,有歷代御賜的金銀器、銅鑄品和絲織品,有碑刻、寫經、書畫,有木雕、玉飾、佛像,有中外文化交流的珍貴禮品。

因為“天台宗”崇尚知行結合,以“江南十剎”而聞名於世的國清寺,有自己最獨特的修行方式,當地僧人在打坐念經的同時也要下地勞作,順應自然規律耕種收割, 親手制作寺內的各種石器,將生活也作為修行中的一項內容。

陝西虎牙/攝

陝西虎牙/攝

在人與自然的關系上,他們千百年來相互容納,彼此理解,形成獨特的文化景象。這樣聲名顯赫的一座寺廟,幾乎沒有商業化的痕跡。游人自行參觀,香客安靜拜佛進香,一點兒不會受到干擾。

目前 , 國清寺提供短期的禅修班項目,香客們也可以掛單住宿、品味素齋。禅修班內容有坐禅、行香和止觀。坐禅其實是一個非常嚴格規范的用身體來實踐佛法的行為。有坐禅老師詳細講解,指導以禅宗祖師代代親傳下來之禅坐。一日十炷香,在靜默中以行香洗心淨意,在靜坐冥想中品悟生活之道。

對於久居都市的上班族來說,能夠在這樣的佛門淨地閉門靜修反思,不僅讓心靈得到了休息和沉靜,也讓靈魂得到了一次洗滌,也有人把禅修比作一場“心靈瑜伽”。

葵子/攝

胡偉/攝

國清寺的優雅在於,它體現了人類最本質的心靈需求:回歸自然。如何實現人居環境和生態環境的相互協調?如何實現人類對“天人合一”的最高理想?浙江天台山的國清寺便是最好的例證。

它依山而建,生於陡峭的山崖和深邃的叢林中,卻在設計之初,便以不破壞森林為原則,以極大的智慧和努力留下了一片接近完美的生態系統。古代園林講究疊山理水,鑿泉植木,都是因為需要仿造一個天然的山林系統,來實現人對自然的無限渴求。而國清寺無需刻意仿造自然,而是只要讓建築隱沒於自然,就能擁有與眾不同的清幽與古樸。

這就是國清寺的建築之道,它將最講究意境的古詩詞搬到了人的現實生活中。舉步所見,都是人造的詩意,精致的細節。可悲的是,大量一擲千金的建築,與人的天然本性背道而馳。沒有對自然的呼應,建築就失去了靈魂。

葵子/攝

秋染山水,唐詩中的飛瀑

在天台縣的一日,似乎經歷了一場蒙著白紗的幻夢,你只記得車輛在霧岚流動的山間穿行,山谷、溪流都變的朦胧,就像走進了一場不可預知的命運。

你將腳步慢下來,將自己融入此山此水,在污染的都市中已經枯萎的身心,開始在林間的白霧中蘇醒過來,過去和未來都消失了,你在離瀑布最近的寺廟中聽見碧綠山谷的心跳,你看見朦胧林間隱約露出的斑斓,你化身為穿行在綠野仙蹤的小精靈。

剛剛晉級國家級5A景區的石梁飛瀑景區,煥然一新的游客中心大廳伫立在小銅壺入口處。

天台縣旅發委供圖

整面的落地窗外是大片的碧綠,感覺被原始森林簇擁,廳內電子導覽圖、母嬰室、影視廳等人性化設備一應俱全。

葵子攝

就連廁所也顯示出5a級景區的大氣,巖石的設計元素與山地景區相得益彰,專供殘疾人、母嬰、老年人使用的第三衛生間充分考慮游客的需求,整潔的洗手台上置放著綠植,檀香靜靜彌漫在整個空間。

尤紫璇/攝

秋雨初霁,牛奶般的濃霧彌漫前往石梁飛瀑的山路上,進入景區之後白霧卻逐漸變淡,似輕紗拂過潺潺的溪水,秋意點染著溪畔的樹林,樹葉黃的黃,紅的紅,將翠綠變得鮮艷多姿,溪水中的紅楓旋轉著被卷入噴雪的瀑布中,轉眼間就不見了蹤影。

在厚厚的唐詩中,石梁景區的地位不可小觑,數百位詩人在此吟詠呼嘯,溯溪而行,在山水中流連忘返,後人給予“唐詩之路”的美譽,走在李白、王安石等數百位詩人曾走過的山路上,在風中飄零的黃葉中找尋詩中的山水,古時的山水未曾改變,可天台縣的生活之美更打動人心。

在唐詩之路的精華段,兩水夾徑處的茶室品茗,聽瀑,露台置於山水之中,幽幽的深潭倒映著碧綠的山谷,幾縷雲霧茶的茶香萦繞不散,溪水的叮咚、清脆的鳥鳴不絕於耳,斟茶、烹水,茶藝師優雅的表演與山水相得益彰。

跟當地人聊天,得知石梁飛瀑的水質極好,試一試,用山泉水拍在手上,干掉後,皮膚依然滑膩柔嫩,毫無干燥之感,而且由於山中空氣清新程度達到一級,尤其是在主景區石梁飛瀑下面,水分子和負氧離子相互撞擊,人在泉下,任水花撲面,據說還有美容的效果呢。

胡偉/攝

當地生活節奏緩慢,人們偶爾帶上功夫茶茶具,隨意在瀑布邊找塊大石席地而坐,直接取用石梁飛瀑的山泉水煮茶,閒看水開,雲起,花落。那種生活正是孔子曾向往的:“暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,風乎舞雩,詠而歸。”

尤紫璇/攝

明朝徐霞客的游記中,以天台山作為開篇,我們搞不懂這位昔日的游俠為何對天台山如此情有獨鐘,咂摸著游記中“觀石梁臥虹,飛瀑似雪,幾不欲臥”的滋味,我們走到了主景區石梁飛瀑,只見古寺的飛檐在叢林中若隱若現,飛瀑從天而降,轟鳴聲不絕於耳。

向導告訴我們有一妙處拍攝山景最好,於是走入上方廣寺,寺裡有幾位僧人,沉默的各自忙著,唯有瀑布的水聲愈演愈烈,走上隱於寺中的觀景台,已完全無法言語,所有的聲音都被巨大的轟鳴聲掩蓋,你覺得自己貼近了群山的心髒,從天而降的瀑布宛如在山谷中奔流的血液,發出“晝夜如風雷”的巨響,不錯,這就是“山谷的心跳”。山谷的走勢,奔湧的溪流在眼前一覽無余,遠方,被秋意染透的森林色彩漸變,隱於薄霧之中。

尤紫璇/攝

你還看見橫跨山間的天生石梁近在眼前,不知當年的徐霞客是否曾從石梁上走過,但在游記中確實記載了“余從梁上行,下瞰深潭,毛骨俱悚”。

秋日夢境,走進夢中的村莊

在歌頌麥地時,我要歌頌月亮

家鄉的風,家鄉的雲

收聚翅膀,睡在我的雙肩

—海子

陝西虎牙/攝

采風行的第二日,我們來到了南屏鄉,經過遍山層層疊疊的蓮花梯田,又看到雲遮霧繞的山間,數百間房屋呈弧形排列,若置身雲端,當地人稱之為“江南布達拉宮”。

尤紫璇/攝

此行的主要目的是探訪深秋時的南黃古道,秋風一起,楓葉便滿天飄灑,古道很狹窄,甚至不能容下兩人並肩行走,從天台縣的南屏鄉一直通往隔壁的臨海縣,沿路都是爭艷的丹楓。

南黃古道起源於北宋,數百年之前走在上面的大都是民間商人,將食鹽、綠茶、布匹、絲綢、瓷器等大宗商品運往外地,被踩的凹凸有致的山路上,似乎記載了這條古商道上的繁華與興盛。

天台縣旅發委供圖

沿路而上,我們已是氣喘吁吁,可想而知,當年推著貨車亦或是騎馬前行的人,恐怕更是無暇注意周邊的美景,隨著貨物,中原的釋道、儒學等文化也源源不斷輸出到全國各地,在層林盡染的紅楓古道背後,蘊藏著開發不盡的文化遺產。

留給我印象最深的卻是最原生態的鄉村風貌,我們在山頭鄭與大片的明清古民居、精美的民國建築相遇,走進寂靜的街巷,村莊已只留下了老人、小孩和狗,年久失修的古民居多以頹敗,石板路上都長滿潮濕的青苔。

輕輕吹一口氣,似乎都能揚起明清的塵灰,可是廢墟中四處都是精美的建築,偶爾會出現一扇藍色的小門,小門上還攀爬著不知名的野花,打破著灰色的沉靜,陽光肆意塗抹在木制的窗棂上,就像一部老電影的長鏡頭。

尤紫璇/攝

陝西虎牙/攝

不知從何時開始,一些設計團隊開始入駐此地,用文化創意改造古民居,“聽松樓”便是一座百年的建築改建的民宿,斑駁的石牆上還留著歷史的痕跡,但是室內卻早已進行高檔客房的改造。

在記者萬薇的日記裡,寫下了“在深幽的巷子裡,只有一扇矮小的門扉,銅制的拉環在不經意間咣當作響。夜宿民國老閣樓,樹下的大理石凳長滿了青苔,細膩濕滑,柔軟干淨。空中的雲彩還是很蒼白,轉過頭望了眼幽暗的光,咣當的門環指引著我,暗暗地摸著粗糙的石牆離去”

行走在鄉間的小道上,目光隨時會跟蹲在木門前的土狗,徘徊在山間的雞群相遇,田地裡有采姜的農民,整筐的生姜上還帶著碧綠的姜葉。

陝西虎牙/攝

陝西虎牙/攝

海子想要回去的村莊,大致應是此番模樣,像一位正在熬粥的母親,哺育出蓮花般盛開的梯田,層層疊疊,麥浪翻湧,充滿溫暖的情懷,有黃昏和雨水,有五谷和麥地,滿足著工業社會的“鄉愁”。(尤紫璇)

來源:中國網

- 上一頁:布達拉宮內部罕見照片曝光

- 下一頁:無數個世紀的堅守 千碉之國“碉堡了”