寧海縣宗祠匾後藏400年古經卷 靠全村人保護逃劫難

日期:2016/12/14 9:45:11 編輯:古代建築史

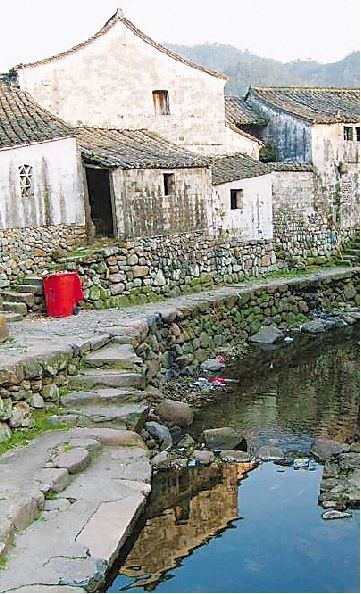

龍宮村村道龍宮村村道

最近,文物保護專家在寧海縣深甽鎮龍宮村發現了一部保存完好的經卷。來自杭州圖書館、寧波天一閣的古籍專家都對它作出了很高的評價,還建議申報“國家珍貴古籍名錄”。

專家們並不知道,這部古經卷流傳到至今,全靠龍宮村人400年來的悉心呵護,使它躲過了一次又一次劫難。

和保護古經卷一樣,龍宮村人也一樣保護著自己的家園。近年,村裡人有錢了,也蓋了新房子,但是老村的面貌,卻基本上沒有改變過。

浙東地區,有著眾多的古村落,但隨著經濟的發展,很多建築考古專家曾經研究過的古村落,而今已不復存在,或者名存實亡。小小的龍宮村,是如何在現代化的沖擊下得以保全,村民們有著自己的深刻體會。

目前,龍宮村的文保工作也得到了有關部門的重視。據深甽鎮相關負責人介紹,他們正在為龍宮村進行相應的規劃,以便更好地進行保護工作。不過,他們也承認,龍宮村之所以能夠從眾多遭到破壞的古村落中脫穎而出,除了它因為地方偏遠,沒有進行開發外,還和當地村民自發性的保護是分不開的。

村民們對於古村落的保護,並不緣於經濟利益,而是在於對鄉土文化的認同。

80歲的陳林科,他家的正堂,懸著光緒年間的牌匾,上書“五代同堂”四個大字。“望著這塊匾的時候,我就在想, 這是我們一家人,世世代代生活在這裡的象征。如果讓我搬去任何地方,我都不願意。”陳林科說。

如今的陳林科,兒輩和孫輩都在城裡工作。他每天堅持勞動,一畝水稻,一畝菜地,打理得井井有條。他覺得,這就是他全部的生活,而祖輩也是這樣過了一生。他會像祖輩一樣,陪著這棟老房子,直到老去。

新一代的龍宮村人,很多出去求學,出去做生意。賺了錢之後,他們也想過翻新自己的老房子,讓老村落煥發出新的青春。然而,在外面闖蕩過,見過世面的年輕人,回來後愈發覺得古村落的難得和老房子的寶貴。

“年輕的時候不懂事,覺得樓房肯定比老家的院落好。然而,走南闖北幾十年,回來後我才發現,沒有一個地方,能讓我產生這樣的親切感和歸屬感。如果把它拆了,造成樓房,我會失去家的感覺。即使房子造得再好,又有什麼用呢?”說起為什麼當初放棄造新房時,39歲的陳國慶這樣答道。

這種深深種在村民心底深處的對於鄉土文化的認同,體現在他們對經卷、老宅、古街的保護上,也體現在他們對傳統儀式、節慶的尊重上。只有這種認同感一代又一代地傳承下去,我們的古村落才能永遠地留下來,成為後代子孫了解傳統文化的一個載體。

延伸

自發性保護

緣於村民對鄉土文化的認同

“今年3月,我因為工作的事情去龍宮村,在當地一個祠堂裡,發現了一部古經卷,看上去年代挺久遠的。我就和村裡的人說,應該讓城裡的專家看看。”寧海縣深甽鎮干部胡志漢說。

接下來的兩個月,胡志漢帶著這部經卷拜訪了寧波、杭州等地的古籍專家,沒想到專家們都給了相當高的評價。

這部經卷叫《華嚴經》,全卷共80冊,藏於龍宮村的有50多冊。天一閣古籍專家劉開升、劉雲等鑒定後認為,龍宮《華嚴經》經歷400余年風雨,依然字墨如漆,紙白如玉,且字體隽秀飽滿,尤其是版畫精致,圖文並茂,寫刻精美,有較高的文物價值、文獻價值和藝術價值,是佛經中少有的善本、珍本。

杭州圖書館專題文獻中心古籍組仇家京認為,該經卷確定為明刻明印本無疑,其價值主要體現在折裝的裝幀形式,在明刻本中十分少見。物以稀為貴,其歷史文物性和藝術代表性都很高,要立即進行搶救性保護,並建議申報“國家珍貴古籍名錄”。

記者在胡志漢的辦公室裡看到了這部經卷的一部分,字跡清楚,插圖人物的表情非常清晰,絲毫看不出這是一部已經藏了400多年的書。但是,這部經書也不可避免地出現了一些損傷,比如有很多蟲洞,紙張也已經非常脆弱。

“天一閣希望能收藏這部書,還有很多古籍拍賣行找上門來,希望能高價賣給他們。”胡志漢說,但是他打算把經卷送到浙江圖書館進行全面的修復,然後送回龍宮村,作為鎮村之寶。

古經卷是佛經中少有的珍本

龍宮村不是什麼著名景區,甚至連寧海當地人也有不少從沒聽過它的名字。然而,就是這麼一個不知名的小村落,卻相當完好地保持了古村的原樣,這和村民們自發地保護是分不開的。

“我從小就住在這裡。小時候,我跟大人出過幾趟遠門後,就覺得村裡的房子又破又舊。當時,我就有一個理想,等長大賺了錢,就把房子推倒,造好看又氣派的樓房。”39歲的陳國慶說。

“這是我們世代居住的地方,怎麼捨得推倒呢?”陳國慶的母親李愛芬插了一句。

記者在村裡看到,除了少數新造的磚瓦房外,大多數房子都保留著過去木結構院落的風格,而大多數新建的房子,基本上都坐落在古村外圍。

在龍宮村,還一直流傳著這樣一個故事,在抗日戰爭時,在龍宮村駐扎著一個抗日部隊的總指揮部,指揮官是俞志明。日軍為了端掉這個指揮部,派了飛機來轟炸。村民們都認為,古村就要完蛋了。然而,由於各種原因,他們只炸掉了一個廟。

“日本人飛機轟炸都沒有毀掉我們的村莊,我們自己更不能把它毀了。”陳林科說。

村委會主任陳占盈對記者說,為了保護好古村落,村民們自發地對村裡的老建築進行編號,按編號順序進行修繕保護,平時晚上輪流值班,以防文物販子趁夜盜取古建築上的雕飾。其中,最重要的陳氏宗祠排在第一位,還有村裡的育英書院,也是重點保護對象。

這部經卷,誕生於明萬歷年間,當初是怎麼流落到龍宮村的,誰也說不清楚了。能看懂這部經卷的,村裡沒多少人,但這並不妨礙村民們對於經卷的愛護。盡管沒有專業的藏書設備,盡管400多年來經歷了多次劫難,但這部經卷依舊保存得相當完好。

村裡人是怎麼保護的呢?日前,記者來到了龍宮村。

這是一個遠離城市的小山村,從寧海縣城出發,走了50多公裡崎岖的盤山路,總算到了。“公路沒修以前,我們去縣城都是走路的,早上出發,下午才到。”村民陳國芬說。

村口有一座陳氏宗祠,是村裡最重要的建築,基本上還保持著明代建時的原樣,現在它也兼著村老年活動中心的功能。那部經卷,就存放在這裡。

“起先,經卷是放在我們村的集福寺,後來為了保護它,我們把它藏到宗祠匾額的後面。這裡吹不到風,淋不到雨,曬不到太陽。在動蕩的年代裡,它也躲過搜索,存留了下來。”村裡80歲高齡的陳林科對記者說。

陳林科說,這部經卷寫了些什麼,他說不上來,但是他知道,這是祖上留下來的寶貝,一定要藏好。前幾年,有人偷走了其中幾部,大家都非常心疼,馬上派專人值班看護它。

陳林科說,小時候,他爺爺告訴他,要保護好經卷。如今,他自己也成了爺爺。他說,保護經卷的任務,他們會一代代傳下去。