中國民間扎染藝術之鄉——巍山

日期:2016/12/14 9:40:12 編輯:古代建築史

雲南大理南部,哀牢山和無量山的上段有一個美麗而古老的地方巍山,巍山氣候宜人,山川秀美,歷史悠久,文物古跡荟萃,縣城被公布為歷史文化名城,是雲南設置郡縣最早的地區之一,是著名的南诏發祥地,是中國歷史上南诏王皮羅閣的故鄉。在這塊神奇而多姿的土地上生活著23個民族成份,以漢、彝、回、白、苗、傈僳族為世居民族,是一個多民族聚居縣。以土著民族彝族為主的各族人民世代相傳保持著扎染這在中國大部份地區久已失傳的古老傳統工藝。

扎染,顧名思義有扎和染的含義在其中。何為染,何為扎?讓我們先來看這個古樸而自然的“染”。

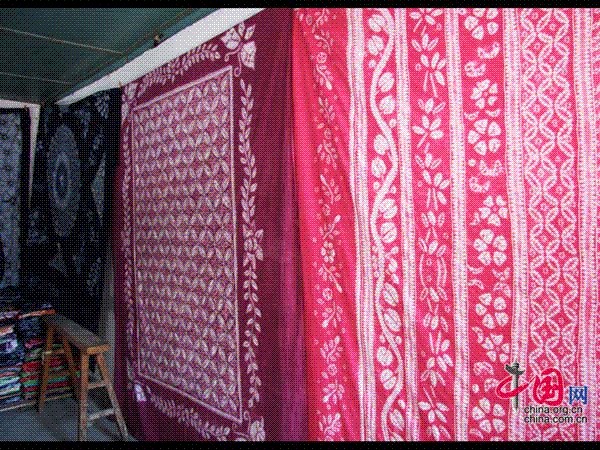

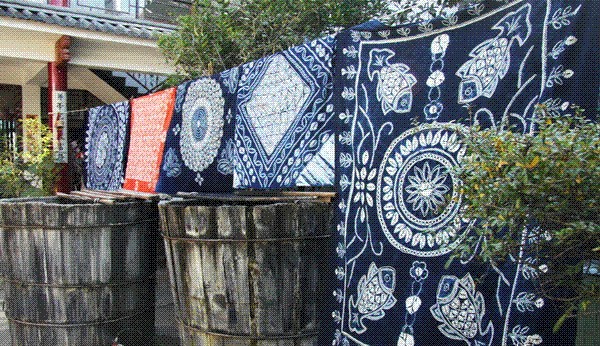

巍山扎染相傳起源於古老的彝族先民用黑泥染制的包頭。這種浸染方法一直延用到民國年間,當時巍山曾有一家店鋪專門用黑泥染制包頭供給彝族婦女。在泥染以後,彝族先民逐漸學會了拾取喬木林中自落的麻栗果殼熬制黑色的染料制包頭。在當今的巍寶山文龍亭“松下踏歌圖”中可以看到與扎染接近的早期彝族婦女服飾。南诏時,中源文化技術大量湧入,扎染技術得到不斷交流完善,並在民間流傳開來。現在巍山的古城南門外還放置著一塊從唐代土司裡挖出來的原始燙工具大石碾子。明清時,巍山紡織業比較發達,據說從永建河底街到蒙化城也就是今天的縣城路上“燈火通明處,夜聞織機響,紡織業呈現一片興旺景象。巍山的土布遠近聞名,民國年間經回族馬幫大量運往緬甸等國,從梁友義《蒙化志稿》中我們可以了解到土布行銷這一史實。現在文管所保存的一塊光緒六年《改機碑記》中也記錄了官方對收入染房布料尺寸的規定。正是巍山這塊紡織業比較發達的土壤蘊育滋潤著扎染這一民間藝術奇芭。巍山有一高齡扎染老藝人一家世代從事扎染。他母親有一手扎花工藝,會扎蜂子花、梅花等圖案,他父親會染,他們常為當時婚嫁婦女做被面、床單。據他講古老的染色技術是冷染,染料是刺綠皮、水馬桑、黑頭草、板藍根、柿子等植物染料。現在巍山一直延用古老的植物染料進行染色,用天然植物染料染布是巍山的傳統工藝秘方。在歷史上還有傳內不傳外,傳男不傳女的規定。它通過提取水馬桑、黑頭草、板藍根、柿子等植物的根、葉、莖、花、果內含有的天然色素來熬制染液,並采集巍山土產野生黃葉澱來染布,這是巍山扎染的一大特色。用天然植物染料染制的布料透氣好,柔軟、舒適,對皮膚有很好的滋潤效果,藍染布料還有清涼解毒的藥效。天然植物染料有利於人體健康,它對身體的保健作用,對生態環境還有很好的保護作用。它真正體現了人返樸歸真,與自然和諧相處的美好。巍山現在的兩大染色系列是藍染和草木染,藍染以藍色為基調,草木染又叫彩染。

富含有植物芬芳的布料上那許許多多精美圖案又是怎麼扎出來的呢?

據說,清朝末年巍山廟街一帶的彝族婦女傳承民間扎花工藝,大都會雙針、單針、月亮花、城牆、蜂子花、天女散花等針法。扎花和刺繡一樣是民間婦女們的一種針線藝術。不同的是它結合了染色技術。扎花以縫為主,扎為鋪,縫扎結合,技術難度大,被喻之為“手工扎花,水中勞寶”線的松緊會影響圖案的形成,染的工序也影響到圖案的層次。巍山人民對扎染包含濃濃深情,喜愛這傳統的民間工藝以古城為中心有“南拆北扎”之說。扎染是以天然織物綿麻布料為主,采用天然植物染料浸染,結合婦女扎花藝術形成布料圖案的民間藝術珍寶。從黑泥及天然植物染料為主的單色染布發展到融合婦女的扎花針線技術,形成花紋圖案的扎染,其間凝聚著勞動人民的創造和智慧。也許很多游客並不了解,一塊塊圖案精美、古樸典雅的扎染都必須經過道道手工絞缬,那怕是一個最簡單的花紋都蘊涵著扎染工人們的勤勞和智慧。從白壞、繪圖、制版、印花、扎花、脫槳、甩干、熨燙到縫制成產品,其間經歷幾十道工序,除甩干外,其他均必須通過手工來完成。特別是扎花,是一們絕活,必須按圖案針針密密縫縫,恰到好處的扎起來,或許只是那麼一針,一個疏忽,一個圖案就會失敗,這是一個手工量最大的工序,真正的藝術在其中。浸染也是影響扎花花色圖案的一個重要工序。扎好的花團必須在由天然植物染料熬制的染液中反復浸染十多次,底面著色均勻,圖案才會清晰明快,虛實對比,明暗相間。巍山的扎染圖案繼承了民間傳統圖案,樸實生動,從花卉到蔬菜水果極富有濃厚的生活氣息。還有龍鳳、孔雀、山水圖案極富中國傳統的文化氣息。

由天然板藍根等植物染色,經婦女巧奪天工縫扎而出的巍山扎染以華而不艷、清新素雅、恬靜大方風格吸著日本、法國、美國、新加坡的人們。它攜著健康的音符,以回歸自然的美感譜寫綠色文化的新詩篇。各族婦女們飛針走線,用一雙雙靈巧的雙手傳承著扎染這一幅幅非物質文化遺產畫卷。昆明8月20日電 記者申燦

- 上一頁:千年古鎮西塘:粉牆黛瓦中的“和氣”

- 下一頁:悠閒的古城生活

熱門文章

熱門圖文