嶺南古村茶塘村

日期:2016/12/14 17:55:01 編輯:古建園林

茶塘村得名於村裡的居民大多數姓湯。湯姓是中國古老的姓氏,起源於商朝的建立者子履,子履是帝喾的十五世孫,是夏朝的方伯,專管征伐之事。他施行仁政,深得民眾的擁護,勢力迅速強大,而夏桀卻殘暴無道,後來子履滅夏,並將夏桀放逐到南巢,建立了商朝,後世子孫中有一支以谥號命氏,成為湯氏,所以湯姓最早的發祥地應該是今河南省境內。村裡一個上了歲數的阿伯告訴我們,他的祖先在宋代的時候從南海遷徙到這裡開村,至今有700多年的歷史了,由於湯字是水旁,而茶也是水的意思,塘能容之,所以村子就叫“茶塘”。

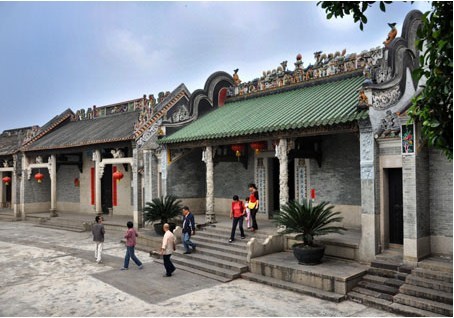

茶塘村的布局也是很有特點的,整個村子坐東朝西,由北而南。最西邊的建築最為精美,由19座建築連成一排,有廟宇、祠堂、書室等,氣派十足。村子的前面是一個半月形的水塘,現在被分為三段,總的面積近1.6萬平方米,水塘前面是廣袤的農田。在一排精美的建築和一個大水塘之間除了2棵巨大的榕樹外,還有一座不高的建築突兀地立在那裡,老人說可別小看了這個房子,原來茶塘村開村後,也有多次重建,現有的建築多是清代的,先輩為了聚紫氣祥雲,福蔭子孫後代,請風水師傅來規劃村子的布局,整個村子好像一只白鶴,村北為頭,村中為胸,村南為臀,而這間小房子就是鶴的腳,後來村民還將其用來做更樓。和眾多的嶺南古村落一樣,茶塘村的房屋也是梳式布局。全村面闊約336米,整個村落的古建築占地面積約6.7萬平方米,現存的建築以清代為主,保存較完好的大約有120座,其中廟宇、祠堂、書室共20多座,其余的為民宅,現在大多還有村民居住。茶塘村的巷道都是東西走向,這也是梳式布局的特點,現在還保存著16條古巷道,最深的巷子有200米,每條巷道的出口都建有門樓,門樓上都刻著巷子的名字,現存有足征裡、光宗裡、德星裡、掄秀裡、為善最樂、洞天深處等門樓。村民們都說原來足征裡是村裡的土地較多和有錢人居住的地方,村民叫做財主佬巷,沿著財主佬巷往前,果然這裡保存的16座建築用料要考究得多,做工也比較精美,建築也很規整。走過幾條巷道,你會發現原來巷道的用材也不一樣,有紅砂巖、花崗巖、石頭路面,甚至還有泥路。嶺南雨水較多,在每條巷道的邊上都砌有排水溝,以確保村內建築物的安全。

茶塘村最精美的建築要數村子南邊的洪聖古廟,花都古代有“茶塘廟,塱頭橋”的說法,茶塘廟指的就是洪聖古廟了。花都歷來多水患,所以臨江河的村子就會修建洪聖古廟,並在每年的農歷二月十三日洪聖誕舉行祭祀活動,祈求風調雨順、老少平安。茶塘村的洪聖古廟始建於清嘉慶二十一年(1816),光緒二十八年(1902)重修,占地面積357平方米,建築為硬山頂,水式封火山牆。來到古廟門前,最吸引人眼球的是前檐兩根浮雕蟠龍雲紋花崗巖柱,雕工精美,線條流暢,最特別的是柱礎四周還雕有人像,栩栩如生,有的人像還很像外國人。頭門的石門夾上刻著一副對聯:“南國沐洪庥澤流花邑;海幫沾聖德惠普茶塘。”將“南海”、“洪聖”、“花邑”、“茶塘”嵌入聯中,上款刻有“光緒二十八年壬寅仲冬吉旦”字樣。洪聖公是南海之神,隋朝在廣州建南海神廟後,宋康定二年(1041)被封為“南海洪聖廣利王”,後來歷朝不斷加封,南海神頭上的桂冠越來越多,稱謂也越來越長,以至老百姓都記不住,民間只稱廣利王或洪聖王。洪聖古廟的磚牆有一個特殊的名字:綠豆青水磨石磚牆,色澤發青宛如墨玉,質地細密光潤,工藝十分精細。首先是磨磚,要磨到兩磚相疊針插不入,磚縫細如麻線,一天下來不能超過六塊,在砌築的過程中灰漿中石灰的比例大,沙的比例小,還要加入糯米漿或糖漿來增加黏性。2002年9月洪聖古廟被公布為廣州市登記保護文物單位,2003年有關部門對古廟進行了維修。

從洪聖古廟出來就是一眼望不到邊的祠堂和書室,總共有14間,由於並不在一條直線上,所以看不到邊。村裡的祠堂基本都是三間三進,也有三間二進的,形制基本相同,分別是:明峰湯公祠、南壽家塾、萬良湯公祠、和武書室、同風書捨、寅所書捨、性所書捨、元穎書捨、朝金書室、北莊書捨、元覺書捨、友峰湯公祠、萬成湯公祠、肯堂書室。基本建於清代、民國,是茶塘村人供奉祖先牌位,舉行祭祀活動,執行族規家法、議事宴飲的地方,密集的祠堂記載了這個村落相當漫長的分房過程和家族繁衍歷史,每分一房人就建一棟房屋,然後又建家廟、祠堂,慢慢就形成了現在的樣子。每一座公祠的窗、梁、屋角、欄窗都是精雕細刻,封檐板上雕刻有精美的戲劇人物和花鳥圖案。祠堂書室建得比村裡的民居要好得多,可見村民祭祀祖先的心之誠懇。

肯堂書室位於村子的北社,始建年代沒有記載,現在的建築是民國九年(1920)重修的,由於我們是周末前往,無法入內參觀,光是看頭門封檐板上雕刻的戲曲人物、暗八仙、麒麟和花鳥紋飾,足見這座建築的工藝之精美了。2005年9月肯堂書室被公布為廣州市登記保護文物單位。

推薦閱讀:

盧宅明清古建築群修繕工程獲“羅哲文獎”

保護恢復古城文化 榕江再現“小南京”風采

匾額文化是否在家居文化中消失?

武漢古建築維修力保原汁原味

- 上一頁:北碚偏巖古鎮

- 下一頁:中國最美的小城排行榜