海南文昌古村十八行

日期:2016/12/14 17:53:52 編輯:古建園林

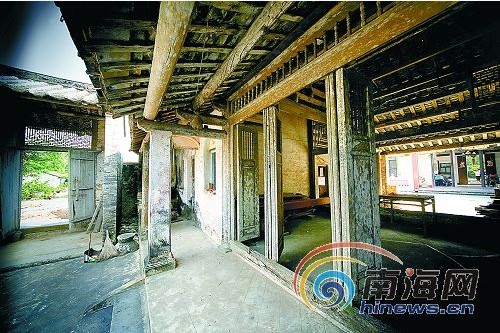

建於明朝嘉靖年間林家的私塾

文昌素來有僑鄉之稱,文昌十八行村,便是一個僑味濃郁的古樸村落。這裡所有房子都是多進式的老宅,因為總共有十八行,村子因此而得名。

這裡走出了文昌最早“去番”的闖海人,家家戶戶都有海外華僑。在清末民國初年,村裡就有人遠渡重洋,去番謀生。到了1920、1930年代,出洋謀生的人就更多了。華僑們捐資助學,熱心公益。

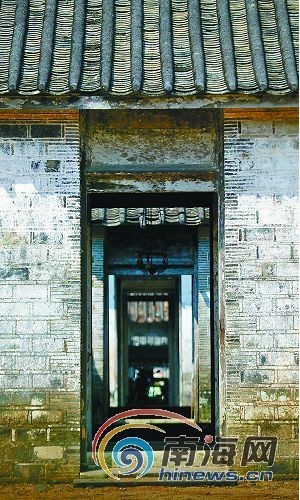

這裡有風塵不染的清幽,又有傳統生活的歷史印跡。綠樹掩映中,青磚黛瓦,斑駁粉牆,屋頂上飛翹的鸱吻飾物布滿了歲月的痕跡。

11月末,在原海口市新華區人大副主任錢漢堂的帶領下,我們一行人來到文昌會文鎮西部的十八行村,這裡有他的姐姐生活過多年的老宅院。

第一次走進村子,頓覺“古”風撲面。沿著長長的巷道前行,門樓上那些“萬”字符號的隔斷,屋檐下早已斑駁但仍可見到的各種花鳥蟲魚壁畫,大門前簡單又古樸的石柱礎,處處都散發著“傳統”的味道。走進屋內,古舊老式的精致木雕門窗、明清時代流傳至今的桌椅,讓人仿佛回到古老的歲月。

兄弟同心鄰裡不欺

“屬湖峰村委會管理的十八行村,所有房子都是多進式的,短的有兩進,最長七進,因為總共有十八行這樣的多進式老宅,村子因此得名。”曾任該村支書的61歲的林運椿,說村史如數家珍。

記者觀察到,整個村子的老宅呈扇形展開,所有的老宅好像事先規劃好了似的,建得這樣整齊劃一,是不是祖先們早已定下了統一的規劃設計?林運椿否認了記者的說法,他說:“260多年前,當初從福建遷移到這裡的林姓先祖只建了一行老宅,後來子孫多了,房子住不下了,就把周圍的地劃分給子孫們,讓他們自由建房居住。由於兄弟們不願分開住太遠,便按照先祖的建房模式圍著這一行屋子建起了新房,從明朝到清末,慢慢地形成了今天的十八行格局。”

記者見到,這座村子裡都是平房,高度基本齊整,村裡房子因太老舊,屋主在翻新建房時也會遵照這個不成文的規定走。“這種建築格局,代表著‘兄弟同心,鄰裡不欺’。”林運椿說,所謂同心,是指每行屋子內住的都是由同一房分出去的兄弟輩直系親屬,在“行”的中軸線上,每進房屋的正廳前後大門都要上下對齊,以示“同心”;而“行”與“行”的住宅間,同輩的房屋必須高度相等,以示鄰裡相互平等。

我們逐行參觀時,發現大多村民已外出做工,各家各戶的正廳前門依然洞開,由前端可見底端的房子,視線通透。

自由出入各家屋子的大堂時,記者注意到,盡管已經使用了電燈,在每家的大堂裡卻仍然掛著一盞造型典雅生著銅銹的油燈,每盞燈幾乎懸掛在同一位置。

70歲的村民林方能告訴記者,這盞油燈春節的時候家家戶戶都會點起。在陽光灑滿的正午,仍可想像出在夜色的包圍中,長長的院落從前端到尾端,那一路幾乎呈直線串起的油燈,用它昏黃的光暈蕩開四周的黑暗時,是怎樣的溫馨!村子裡各家的門樓都建在正屋的一側,形成規整的天際線。每行院落間都留有相當間距,形成村巷,是各戶人家出入的主要通道。

每逢春節等傳統節日,村裡散落在外的一些華僑和外出打工的家人紛紛歸來,家家戶戶門前還會掛起大紅燈籠,讓古樸的村落,在一年的初始飄揚出十足的喜慶團圓的味道。

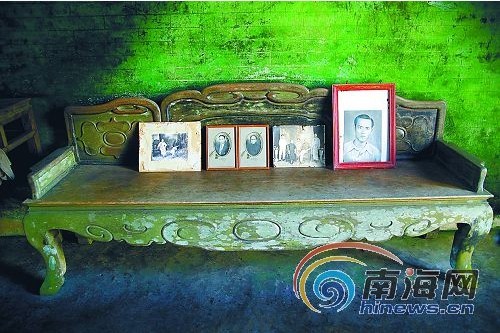

十八行村內明清流傳下來的古老家具

行行守村規

1950年代初,19歲的錢美英在雙方家長的撮合下,嫁給了她在瓊文中學的初中同學林日慶,從那以後就住到了十八行村,直到丈夫離世後去了香港。在錢漢堂輕車熟路的帶領下,我們來到了村中第17行,錢美英的夫家。

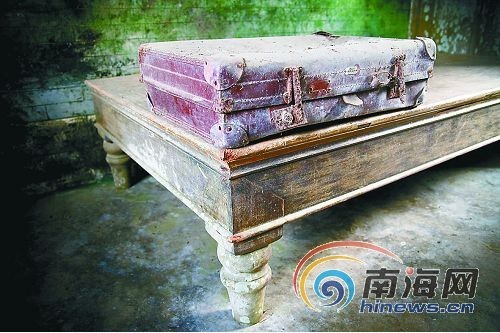

錢漢堂的姐夫已經去世了。老舊的臥房裡,雕花的木床、嫁妝箱、衣櫃都已厚厚蒙灰,老主人的黑白照片掛在牆上,默默注視著來客。在屋主收藏的老照片中,我們看到了一張結婚照。照片上新郎英俊挺拔,新娘秀麗可人,定格於相片裡的容顏不曾因歲月流轉而老去。“這是姐夫林日慶的父母,林家在當地是一個旺族。”錢漢堂說。

和村裡大多數人一樣,為了謀生,二十世紀初林日慶的父親去了南洋。他在馬來西亞的多年奮斗後,終於在怡保的火車站建立起了自己的餐飲王國,那一帶所有的餐飲鋪子幾乎都歸林家所有。跟所有傳統的文昌人一樣,有了三個男孩的父親決定讓林日慶回鄉守業,姐夫就這樣回鄉,成就了姐姐與他的姻緣。

錢漢堂說起,因為十八行村的房子外型相似,巷子又多,姐姐剛嫁到這個村子時聽說了一個笑話。十八行有一位剛嫁入的新娘,出去串門之後准備回家,哪知道在各條巷子裡穿來穿去,認不得歸家路。這時剛好碰到村裡有一位路過的年輕男子,按老規矩,新嫁娘低頭問路,不敢正眼瞧這位男子。哪知這位男子一把牽過她的手,“來來來,我帶你去我家。”原來,這位年輕男子便是她家中的夫君。

84歲的村民林日昌依然留戀過去十八行村的生活。林日昌笑著回憶,“那時候凡是出去到井頭挑水的新娘要回家肯定要找人問路,不然就會迷路。因為巷子太多,我小時候也只跟鄰近兩條巷子的小朋友玩。”

林日昌還記得,“小時候我們非常敬畏村裡的父老,因為村規給了他們處罰村民的權利。那時候的村規對村民的言行約束甚多,比如要孝順父母,如果打罵虐待父母的話,在祭祀的時候就不能領到簽參加祭拜,這樣村人都會看不起你;婦女通奸要被浸豬籠等。村規就刻在祠堂裡,每一個十八行村人都知道,心存畏懼並遵守著這些村規。”

推薦閱讀:

浙江鳴鶴古鎮

敦煌壽昌城

浏陽三百歲古民居的確“很江南”

邪惡家居風水布局你知道哪些

戶戶出華僑

如果說文昌是著名的華僑之鄉,那麼會文鎮就是僑鄉中的僑鄉,十八行便是其中的一個著名僑村。在清末民國初年,村裡就陸續有人遠渡重洋,去番謀生。到了二十世紀的二、三十年代,出洋謀生的人就更多了。全村家家戶戶都有人僑居海外。

林運椿自豪地說,“以前,在新加坡、馬來西亞一帶,幾乎沒有人不知道文昌的十八行,因為這兩個地方是十八行村華僑最多的。”

海外的鄉親對村裡的幫助很大,比如解放前,他們每年都會寄一兩次錢回家贍養在家的老人和兒女,有些人通過奮斗經濟條件好了還回村帶些人漂洋謀生。解放後在糧食緊張的那段時期,華僑們又從國外寄錢、米、肉干、餅干、麥片等東西回來救濟家人。現在,改革開放了,村裡的經濟條件越來越好,海外鄉親們不必再象以前一樣帶著錢和物品,回來救濟親人和鄉鄰,而是作為一個回鄉客,回來探親訪友、觀光旅游。

海外華僑心系桑梓。林運椿告訴記者,對於家鄉的公益事業,海外鄉親們非常熱心,他們捐款重建了湖峰小學;從白延到村裡兩公裡長的水泥路也是海外鄉親們捐修的,使得村子成為會文第一個實現水泥路通行到村莊的地區。

對海南古建築頗有研究的海南大學研究員閻根齊很感慨:“這裡應該是文昌最早的‘闖海’地區之一,這麼多人到海外謀生,又這麼多人寄錢或親自帶錢回來建房子,在那個勁吹‘南洋風’的時代,這個村子的建築沒有吸收多少南洋特色,還是保持了文昌民間濃郁的傳統民居特色,可見中華民族的凝聚力在十八行村人的心中是多麼的深重。”

采訪結束了,這世外桃源般的十八行村讓人依戀,那點綴在村間的濃郁綠色,那存留上百年古樸相似的民居,那期待游子歸來的紅燈籠……百年滄桑會讓古村容顏漸老,但歷久彌新的是濃濃的鄉情,是流傳下去的村規,是村民們一如既往的恬淡生活。

正是濃得化不開的鄉情,讓歸去的華僑在特定的節日裡歸來,在十八行村中找尋往昔的歲月,尋找他們永遠不變的根。

十八行村的先祖是在明朝正統年間從福建莆田遷來的,祖宗傳下來的堂號牌匾代表了村子裡林姓家族的來歷。

正廳前門洞開,由前端可見底端的房子,視線通透

錢美英家中的雕花家具,舊日的老照片,述說著繁華歲月

古意盎然“九牧堂”

在十八行村,林澤春家的房子是當之無愧的“老字號”。據屋主介紹,這間三進的屋子始建於明朝嘉靖年間,距今已有四百多年的歷史,除重建的第二進屋子以外,頭進和尾進的屋子至今仍然保持著數百年前的原貌。

林氏堂號“九牧堂”

老屋如同一位蒼老而硬朗的老人,用它的歲月滄桑與人做著無聲的交談。它的門板、梁架木構件、公閣等地方都有著精美的木雕,雕花刻獸,工藝巧奪天工,就連那斑駁的壁畫,色彩歷經百年依然斑斓。

指著屋檐下掛著寫有“九牧堂”三個字的匾額,林運椿說:“聽父老們說我們十八行村的先祖是在明朝正統年間從福建莆田遷來的,這塊祖宗傳下來的堂號牌匾代表了我們這個村子林姓家族的來歷。”據了解,堂號是常用來放在姓氏前的稱號,是表示姓氏來源或血統所出的專用術語。

歷史上的名門望族大多有本家族的“堂號”。林姓是一個有著悠久歷史的姓氏,相傳由商朝末年的名臣比干而來。而九牧堂這個堂號來自於唐代。相傳那時閩林始祖林祿的孫子林披,有子九人,俱官居刺史(俗稱州牧),門庭顯赫,這支林氏遂以“九牧堂”為其堂號。為了紀念自己的祖先,十八行村的許多林姓後人在建好屋子後,都掛上了“九牧堂”的牌匾。

從南洋帶回來的皮箱滿是灰塵

屋頂上飛翹的鸱吻飾物,布滿歲月痕跡

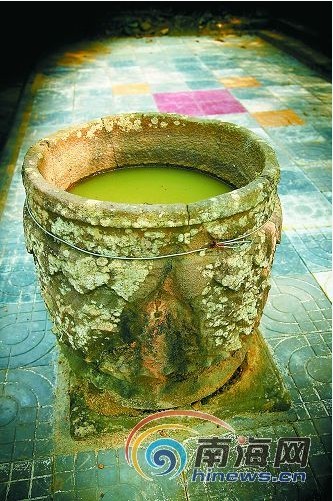

村口古老的水缸,雕刻著精細的紋飾

古民居體現封建社會等級尊嚴

“古民居體現了封建社會的等級尊嚴、宗法制度、倫理道德和男尊女卑的思想文化觀念。”指著林澤春家屋子,海南大學研究員閻根齊解說道。

閻根齊認為,這間修建於明代坐南向北的屋子,第一進的明間用了26路瓦,次間用了13路瓦,明間檩下采用瓜形蜀柱,用材非常厚重,在海南很少見,這也從一個側面證明了,這間屋子主人當年的身份與富足。明間的大堂是男人的活動場所,而兩邊的次間則是晚輩和女人的住地,古代的宗法制度、男尊女卑在這裡得到了充分的體現。

閻根齊建議,這樣建於明代而又保持完好的建築,應該列為縣級文物保護單位。

推薦閱讀:

浙江鳴鶴古鎮

敦煌壽昌城

浏陽三百歲古民居的確“很江南”

邪惡家居風水布局你知道哪些

- 上一頁:寧海彩色石頭村:嶼東村

- 下一頁:浙江鳴鶴古鎮