運河申遺中的古鎮蛻變

日期:2016/12/14 10:04:25 編輯:古建築保護

七級鎮正在建設一批仿古的網點房。

2014年,包括山東在內的京杭大運河沿線8個省市將一起打包申報世界文化遺產(以下簡稱申遺)。如今,除了象征本身豐富的歷史文化底蘊外,申遺更多地被當地政府賦予了經濟增長的意義,由此運河沿線的古鎮都在競相恢復著小橋流水人家的人文景觀,意圖在運河申遺熱潮中分一杯羹。

聊城七級鎮是最早行動的古鎮之一。這座歷史上因運河開通而繁華,又因運河淤積而蕭條的古鎮計劃投資16億元著力打造“運河文化古鎮”發展旅游經濟。所謂“興也運河,衰也運河”,七級鎮的命運似乎總也繞不開大運河。面對這樣的歷史機遇,古鎮究竟應該如何發展?如何在古鎮保護和經濟發展之間取得平衡?通過梳理七級鎮的蛻變過程或許可以給出答案。

16億資金打造運河古鎮

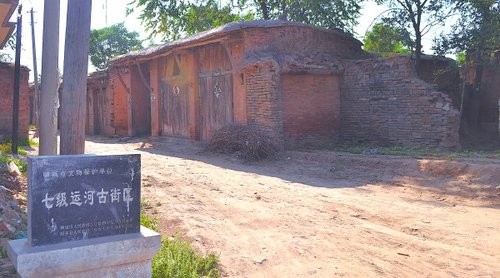

從江北水城聊城往南沿著省道走大約50裡,有一座名叫七級的小鎮。乍看上去,七級鎮和其他鄉鎮沒有什麼不同 ,馬路兩邊都是整齊劃一的二層高的商業網點房。不過,一直走到穿城而過的京杭大運河河邊,才別有洞天。這是一條歷史悠久的古街。古街上的房屋歷經風吹日曬,大多早已破敗,但外牆牆垛之間多為板門的傳統商鋪結構還是向後人訴說著這裡曾經的繁華。

幾乎每天下午,都有人湊到運河南端岸邊豎立的《運河七級古鎮總體規劃》等展板前面“研究”規劃圖。

“經常會看到有人看這些規劃圖,指指點點的,有吃完飯散步過來的普通村民,還有開車來的,穿西裝革履的。”小翟就在運河邊上開了一個包子鋪,已經對規劃圖前的熱鬧“見怪不怪”。

在這幅規劃圖背後,七級鎮政府投資16億元打造“運河文化古鎮”的規劃已經在有條不紊地推進,運河兩邊已經開始建設仿古的商業網點房。

2009年初,京杭大運河保護和申報世界文化遺產工作全面正式啟動。作為大運河沿線上曾經的繁華古鎮,七級鎮上的古碼頭、古街等也將成為運河申遺的重要部分,而申遺也將再次改變這個古鎮的發展軌跡。七級鎮,這個如今以工農業為主的小鎮將借京杭大運河申遺華麗地蛻變為旅游古鎮。

“七級鎮就是要做聊城的後花園,把聊城市民以及來聊城旅游的人通過運河吸引到七級鎮來。不僅讓他們來,還要讓他們消費。”七級鎮黨委委員孔凡坤簡潔的話語透露著當地政府借勢運河申遺發展經濟的渴望。

運河申遺不僅讓政府官員看到了希望,也讓七級鎮很多村民期待著變化發生。顯然,包子鋪老板小翟也意識到了運河申遺可能帶來的機遇,他打算以後將包子鋪改為農家樂。“一旦申遺成功了,七級鎮的知名度就出去了,來玩的人自然多了,到時吃住玩樂全部一條龍服務,自己家有房子,位置也好,肯定生意比單純賣包子要強。”小翟盤算著。

“將來建成的七級古鎮是開放式的,不會收門票 ,七級鎮的收入來源還是靠服務業。”孔凡坤表示,因為七級鎮不僅有位置優勢,而且自身又是蔬菜主產區 ,比如菠菜、油菜等,依托這種資源,發展服務業,有自己的先天優勢。”

七級鎮一項統計數據顯示,1996年,七級鎮一共才有12家飯館,而現在有六七十家,已經超過了陽谷縣其他運河兩鎮張秋、阿城的總和。

“興也運河,衰也運河”

七級鎮的命運似乎總也繞不開大運河。

元初,這裡就建運河閘,設官管理,並有兵營駐守。明清時代,這裡成為重要的糧食碼頭,陽谷、東阿、莘縣等地都在這裡設官倉,迎來了“冠蓋風雲集,樓船日夜通”的繁榮。

“一遇到順風的時候就有人爬上桅桿,升起大帆,然後船飕飕地跑,沒風的時候就需要有人在岸上拉,那時候河兩岸都有給纖夫走的道路。”小時候,78歲的老住戶翟瑞來聽爺爺多次描述過運河上繁忙的景象。

對於七級鎮的繁華,翟瑞來也只能從爺爺奶奶講的故事中領略一二。

靠近運河的人家幾乎都曾經開過商鋪。“這裡原來是鹽鋪。”翟瑞來指著自己的房屋一角說。一到年底,是生意最好的時候,小鎮上的人們都排著隊過來買鹽。見很多窮苦人家買不起鹽,翟瑞來的祖上會免費送給他們一斗。

據村裡多位老人回憶,翟瑞來家前面有一棟高大的青磚屋,這應該是村裡歷史最悠久的房屋了。它原來是一座酒館,因為靠近運河,商賈雲集,生意火爆。

從運河碼頭上岸後,直走不到 100米,即是古街東首一家名叫“一碑擔兩間”的茶館。茶館只有兩間,雖小卻很敞亮,中間橫著一根大梁,在大梁的正下方埋著一通石碑。由於石碑正好處於房子正中間,因此,有“一碑擔兩間”的說法。也是憑著優越的地理位置,茶館裡賓朋滿座,經常爆滿。

因為便利的交通運輸條件,七級也吸引了不少名人雅士在這裡駐足停留。根據歷史記載,明代萬歷年間,湯顯祖也曾經客居七級,並且幫助當地百姓求雨,還寫了四五首長詩。

但隨著清朝末年運河的淤積,七級鎮也漸漸沒落下去。自打翟瑞來記事兒的時候,運河裡早已不見了過往的船只,七級鎮的繁華也一去不返。“興也運河,衰也運河”,翟瑞來說,這八個字恰當地說明了七級鎮與運河的關系。

變農為商安置拆遷戶

2011年4月,七級鎮在城鎮改造過程,在運河河畔發現了十七級台階和古石板路,山東省文物局相關專家初步斷定,這是古運河渡口遺址。這一發現也與運河上的土橋閘、濟寧南旺分水樞紐遺址作為一組入選了2011年度“全國十大考古新發現”。

就這樣,依運河而生的七級鎮迎來轉身的機會。

根據規劃,七級鎮在未來三年時間內,投資16億元著力打造“運河文化古鎮”,突出七級因運河形成的南北文化交融的特點,包括商業文化、城鎮文化、漕運文化、市井文化、宗教文化、民風民俗文化等積澱深厚的歷史文化資源。

七級鎮黨委書記張濤表示,未來七級鎮的定位非常明確,那就是旅游小鎮。“旅游小鎮不是一般意義上的旅游景區和旅游度假區,而是旅游產業特征鮮明、功能完備配套的額旅游產業集聚區和環境優美 、品質高雅的居民生活區的完美統一。”張濤告訴記者。

對於七級鎮存在的古街區、剛剛挖掘出的古碼頭等豐富的文物資源,七級鎮將本著“修舊如舊”的原則進行整修保護。

“比如新挖掘出的古碼頭,我們要進行原汁原味地保護,而且為了保證效果,專門交給山東文物局來進行規劃,他們需要多大的地,我們就給他們留多大的地。”站在古街區西首,七級鎮黨委委員孔凡坤指著古碼頭告訴記者。

而對於東首的古街區,七級鎮將在保留現有老店鋪的前提下,重建“春和堂”狄家藥鋪、“一碑擔兩間”茶館等店鋪。“具體是在原有基礎上進行整修,還是全部推倒了重建,目前還沒有定論。”孔凡坤表示。

“最關鍵的還是要依托大運河的優勢,對於運河邊的七級鎮來說,實現運河的通航是吸引游客的關鍵。”孔凡坤告訴記者,根據規劃,原來七級鎮上有很多的小池塘,下一步將對這些池塘進行改造,連通運河,運河也將進行改造,爭取做到與聊城能夠進行通航。

“通航以後,七級鎮就可以恢復往日‘冠蓋風雲集,樓船日夜通’的繁榮了。”孔凡坤自信滿滿。

目前,七級古鎮的規劃第一期工程已經開始了。除了運河南岸豎立著《運河七級古鎮總體規劃》展板,兩岸臨近運河的住戶房屋已經拆除,取而代之的是正在建設的仿古二層小樓。

據了解,目前運河兩邊在建的都是商業網點 ,那些拆遷的住戶可以通過一定的補貼來入住,這是七級鎮在古鎮規劃過程中實施的變農為商計劃。

“運河邊上的這些商鋪還可以用作居住,而且地理位置優越,從四方八方而來的游客將會使得這些商鋪真正成為旺鋪。”孔凡坤告訴記者,其實很多人已經看到這些商鋪的升值空間,有很多在外面工作的七級鎮人回來之後,看到古鎮規劃,都在打聽怎麼能買到這些房子,“現在都5萬元一個號了。”

村民們並不排斥這種改變。“以前祖上都有做生意的傳統,現在就留了我們兩口子在家種地,兒子都出去打工去了,如果真有這麼好的機會,兒子肯定願意回來,做點小買賣。”家住運河西岸的村民張孔因為家中房子已經拆遷,現在租住在運河東岸一戶村民家裡。

“古鎮復建成了新農村建設”

豎立在運河岸邊的《運河七級古鎮總體規劃》顯示,未來的七級鎮將會建起一排排仿古建築,而且這些仿古建築都會按照七級鎮以前的樣子來建,用孔凡坤的話來說,“露在外面的磚全部都是用的青磚。”

不過也有人擔心,這種大規模的開發很有可能破壞古鎮的氛圍,使得古鎮原來的味道蕩然無存,“名頭是古鎮復建,其實做起來更像是新農村建設。”

實際上 ,運河上不少曾經的古鎮都遭遇了破壞性開發。作為‘漕運咽喉’的臨清曾被譽為“運河第一大碼頭”,當地開發商把樓房和公館都修建到了大運河堤畔上了,樓腳線離大運河僅幾米之遙。

曾經與南方的鎮江、杭州和微山縣南陽鎮並稱為運河“四大古鎮”的微山縣夏鎮也曾傳出消息,將拆遷原夏鎮古運河兩岸的房屋進行改造社區,如此一來,運河兩岸的老房子也將面臨著跟七級鎮一樣的命運。

一方面是拆除曾刻上歲月痕跡的破敗古建築,一方面卻是建造嶄新的仿古建築,在運河申遺大背景下,許多曾經的古鎮都在進行大規模地建設改造,為的自然是發展經濟,如何在古跡保護和經濟發展之間進行取捨呢?

從事運河史研究的聊城大學歷史學院副教授吳欣曾經在2011年7月帶領學生花了兩個星期的時間走遍了聊城境內的運河古鎮,在她看來,與其花大力氣進行古建復建發展旅游,不如保留古鎮原貌,重點拓展其文化價值,與其他運河古鎮一起進行“運河小徑”旅游資源的開發。

“運河沿岸的古鎮都有不少特色的東西,但都沒有保護好,比如七級碼頭曾經挖掘出的碑刻,直接把碑刻搬到了派出所裡,實際上,碑刻只有在原有位置才能體現出它的價值來,如果單純地為保護而保護,就失去意義了,再比如,有很多開發的古鎮裡,把普通居民搬遷出去,只留下商鋪,沒有了生活的氣息。”吳欣表示,其實,運河兩岸的古鎮最重要的還是其自身的文化價值,比如七級鎮曾經的“一碑擔兩間”、湯顯祖痕跡等,這才是核心的東西。

- 上一頁:惠山古鎮漫漫"申遺" 路

- 下一頁:誰來拯救這沉睡千年的古鎮