北京的遼代古城遺跡:神秘的“南京”城

日期:2016/12/14 9:42:56 編輯:古代建築史

我們身邊的遼代古城遺跡

北京西直門外,有條風景清麗的河流,人稱“長河”,長河的前身是高梁河。一千零三十年前,公元979年8月1日(舊歷七月初六),宋軍與遼軍在高梁河畔激戰,最終宋軍慘敗,未能收復幽燕地區。這場戰斗對古代北京影響深遠。此後,北京先後由遼、金、元等北方少數民族政權管轄,一直到1368年元朝滅亡。在遼代,當時的北京被稱為“南京”。一千多年後,昔日的城池是否有遺跡可尋?那金戈鐵馬的高梁河畔,現在又是什麼樣子?請您和我們一起出發,撥開千年的歷史風塵,走近那神秘的遼代南京城……

今天西直門外的南長河,古時曾是高梁河河道

公交車開了一個多小時,終於到了“西直門外”站。下車後,我往東走了一會兒,西直門立交橋西北角,屹立著富麗堂皇的嘉茂大廈。陽光下,步履匆匆的人們,有的去坐地鐵2號線。而我向左轉,走上了高梁橋路。

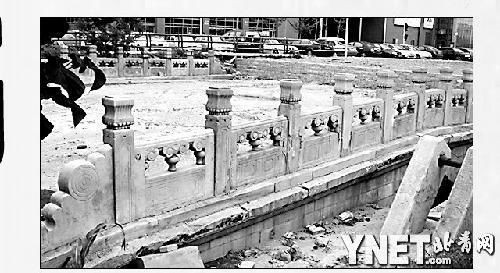

向北走幾分鐘,前方是一片工地。因為天氣太熱,工人們在一旁休息。工地沒有任何擋板,一座古老石橋呈現在我眼前,橋下有水,河道在橋北的另一座小橋下面通過。橋上也不走車,車子都在橋西的新路上行駛。這些措施,顯然是為了保護這座古橋。我踩著砂土,走到橋邊,在一旁的石板上找到了三個大字——“高梁橋”。

值得注意的是,高梁橋的“梁”下部是木字,不是米字底的“粱”,跟農作物“高粱”沒有任何關系。元世祖忽必烈於至元二十九年(1292年)在和義門(今西直門)外的高梁河上修建石橋,命名為“高梁橋”。說到高梁河,它有著悠久的歷史。北魏郦道元在《水經注》中寫道:“漯水又東南,高梁之水注焉。”(漯水即古代永定河)據學者考證,古高梁河發源於平地泉(現在位於紫竹院湖面下),經今天的白石橋、高梁橋,從德勝門水關入城,循著積水潭、什剎海、北海、中南海向東南流,經過正陽門、鮮魚口、紅橋,經龍潭湖西部,在賈家花園出城,繼續向東南流,過十八裡店至馬駒橋,注入永定河故道(大約相當於今天的涼水河)。

現在的後海、北海、中南海,原來都得益於高梁河這一水源。不過,在遼金時期,北京的城址還在今天宣武區的西部,主要是利用蓮花池水源。直到元代興建大都,才把城址轉移到了高梁河水系,一直影響到今天的城市格局。當時,郭守敬為了給大都引水,在高梁河上游開挖長河,水是從昌平白浮泉而來,大致走今天京密引水渠一線,經過甕山泊(昆明湖)、長河,流入大都城內的積水潭。這樣一來,高梁河在城外的這部分河道,也並入了長河,成為引水工程的一部分。

站在高梁橋邊,向四周望去。西邊,是幾棟居民樓,樓牌上寫著“大錢市胡同”;北邊,一棟高樓拔地而起,上面掛著巨幅的樓盤廣告;東邊,一列城鐵列車呼嘯而過。和這一切相比,高梁古橋是那麼不起眼。匆匆而過的路人,幾乎沒有一人因它而駐足——只有我癡癡地站在橋邊,回想著千余年前(當高梁橋還未建成時),這一帶的金戈鐵馬。

公元979年8月1日,宋遼兩軍激戰於高梁河畔

北宋太平興國四年(979年),宋太宗出兵太原,滅掉北漢政權後揮師東進,打算乘勝伐遼,收復幽燕地區。這一帶的十六個州,在公元936年被後晉皇帝石敬瑭割讓給遼國。宋軍到達河北,渡過易水,打敗了遼將耶律奚底、蕭討古,於舊歷六月下旬,開到了遼南京城(今北京)。

宋太宗親自指揮攻城戰役。遼軍頑強抵抗,宋軍強攻十幾天也未能破城。此時,遼景宗正在北方狩獵,聽說北宋大軍已至,主張放棄幽燕,讓遼軍退守松亭關、古北口。遼將耶律休哥卻主動請戰,帶援軍解救南京,就是現在的北京。就在舊歷的七月六日(公元979年8月1日),宋遼兩軍在高梁河一帶展開殊死戰斗。

當時的高梁河,不像元明清時緊鄰城牆,它離南京城的北牆還有好幾裡路,整日清寂無人。然而,刀光劍影打破了這裡的寧靜。宋軍先與遼南府宰相耶律沙的軍隊接仗,宋軍士氣高昂,一舉擊潰敵軍,乘勝追擊。時近黃昏,耶律休哥突然率大軍前來,宋軍毫無准備,只得停止追擊,在高梁河畔快速列陣。

耶律休哥與耶律斜轸率軍從左、右翼合擊宋軍,耶律學古也率部從南京城北上參戰。宋軍三面受敵,全線潰敗,死者萬余人,鮮血染紅了高梁河……遼軍追擊宋軍三十多裡,宋太宗逃至涿州,“竊乘驢車遁去”,才保住了性命。高梁河之戰以北宋慘敗收場,對古代北京產生了深遠影響。此後,中原王朝無力收復幽燕地區,北京長期由遼、金、元等北方少數民族政權管轄,直到1368年明將徐達攻占元大都,漢族封建政權才再次統治北京。

驚回首,前塵往事已千年。高梁河之戰三百年後,元大都的西牆修到了河畔,河上架起高梁橋。又過了七百年,現如今,這裡緊鄰西直門商圈,高樓林立,交通繁忙。那一番金戈鐵馬,那一陣刀光劍影,早已湮沒在歷史風塵中……

在遼國五京當中,南京城(今北京)規模最大、最為繁華

前面說過,在宋遼兩軍激戰高梁河之前,宋軍曾圍攻遼南京城,久攻不克。這裡的遼南京城,就是後來的北京。

遼國是契丹人建立的政權,共有五個都城:上京臨潢府(今內蒙古巴林左旗南)、中京大定府(今內蒙古寧城西大名府)、東京遼陽府(今遼寧遼陽)、西京大同府(今山西大同)和南京析津府(今北京),合稱“五京”,其中南京城規模最大。

按照《遼史·地理志》記載,南京城周長36裡,城牆高3丈,寬1.5丈。城有8門:東為安東門、迎春門,南為丹鳳門、開陽門,西為清晉門、顯西門,北為通天門、拱辰門(見筆者手繪地圖)。其中有兩條貫穿城市的大道:一條為東西向,聯通了清晉門和安東門,它是廣安門內、外大街的前身;另一條為南北向,聯通了拱辰門和開陽門,大致相當於今天的鬧市口大街南段、長椿街、牛街加上右安門內大街北段,也就是10路和626路公交車從“長椿街路口北”到“南櫻桃園路口北”所走的路徑。當時,南京城有30萬人,包括了漢、契丹、奚、渤海、女真等民族。城內劃分了26個“坊”,各坊有圍牆、坊門,門上有坊名,以此管理城內居民。據《契丹國志》記載,南京城“大內壯麗,城北有市,陸海百貨,聚於其中。僧居佛寺,冠於北方,錦繡組绮,精絕天下……水甘土厚,人多技藝”。好一派繁華景象!

南京城基本上是沿用唐代幽州城,只是重修了城牆,並沒有進行大規劃的改造。那麼,遼南京的城垣留下了什麼遺跡嗎?帶著這個問題,我按西、北、東、南的順序,逐一尋找遼南京城的四面城垣。

蓮花河的一段,很可能是遼南京城西垣的護城河

廣安門外大街上,車來車往,川流不息。我在“廣外甘石橋”這一站下了車。1974年在甘石橋北的北京鋼廠院內,考古工作者發現了唐大中九年(855年)《涿州范陽縣主簿蘭陵肖公夫人侯氏墓志》,記述其墓“殡於幽州幽都縣西三裡仵原”,也就是在幽州城西邊3裡。北京鋼廠東西長3.5裡,侯氏墓志是在院內西南隅出土的,學者們據此推斷,唐代幽州城西垣是在院內東側,也就是在白雲觀西土城台至小紅廟村一線上。遼南京城沿用唐幽州城的城牆,因此西垣位置不變。

為方便觀察,我走上過街橋,居高臨下。一條走向奇怪的河道吸引了我的目光。它從北向南流過來,過了廣外大街,在路南折向東流,過了甘石橋之後,突然折向南,而且河道非常筆直。這條河就是蓮花河。

蓮花河古稱洗馬溝,水源來自於蓮花池。如此奇怪的走向,急轉急折,很難是天然形成的,很可能經過人為修整。其實,學者們很早就注意到這一現象,經過細致分析,得出了明確結論:蓮花河在廣外大街以南從北向南流的那一段,曾是遼南京城西垣的護城河。

說起“甘石橋”地名,和這段河道還很有關系。據說,當年在蓮花河上有座石橋,橋面有三條大石,下雨從沒被淹沒過,故而得名“干石橋”。民國後,諧音變成了“甘石橋”,後來橋埋在地下,解放後擴充廣外大街時才重新發現。我在附近轉了轉,並沒找到任何遺跡,只在蓮花河從西向南轉彎的拐角處,找到一座小橋,顯然是現代修建的,只能算是“現代甘石橋”。

遼南京城北垣位於今天的頭發胡同

我乘坐地鐵2號線,在“長椿街”站下車。走上地面,到西城區西南部的鬧市口大街。沿街向北走,我右拐進了園宏胡同、永寧胡同,走上了南北向的佟麟閣路。路東,有兩條東西向的小胡同,並不引人注目。北邊的叫受水河胡同,南邊的叫頭發胡同。

我走進頭發胡同。北邊是一排平房,南邊是棟白色的辦公樓。一南一北,一古一今,相映成趣。以前聽老人說過,民國初年,頭發胡同西頭路北,曾是北京市立第一普通圖書館,很多學子到此刻苦研讀,廢寢忘食。然而,在一千年前,這裡又是另一番景致。

根據一系列的考古發現,學者們推測遼南京城的北垣,在今頭發胡同、白雲觀西土城台之東西一線。經過精確的測量,又發現頭發胡同的地勢比周圍凸起,很可能是舊城垣遺址。而頭發胡同北邊的受水河胡同,很可能就是遼南京城北垣外的護城河。

我走進受水河胡同,和頭發胡同相比,這裡更古樸,南北兩側都是舊式小平房。由於天氣炎熱,又是白天,胡同中並沒有什麼人,只有知了不斷地叫著,點染著這裡的寧靜。

據學者考證,唐幽州城和遼南京城北側的護城河,當年就從這裡流過。後來河道干涸,人稱“臭水河”。再後來取諧音成為涭水河,1965年改名為受水河胡同。千載光陰彈指間,昔日的護城河和城牆,竟然變成了兩條平整的胡同。我不禁感歎光陰的力量,在悄無聲息中,改變著周遭的一切……

爛缦胡同當為遼南京城東垣外的護城河

我在菜市口下車,走到十字路口的西南角,只見綠化帶中立著一塊門樓狀的石碑,上面寫著幾個大字:“遼安東門故址”。安東門正是遼南京城東垣北側的城門。當初,學者們是怎樣研究發現東垣的位置的呢?爛缦胡同發揮了重要作用。

爛缦胡同形成於明朝,初名“爛面胡同”,光聽名字就讓人覺得髒亂差。清末改稱爛缦胡同,算是把地名雅化了。《光緒順天府志》還記載:“爛面胡同亦稱懶眠。”一條小胡同有這麼多名,也算奇事一樁。不過,更奇的還在後面呢。清人趙吉士《寄園寄所寄》雲:“京師二月淘溝,穢氣觸人,爛面胡同尤甚,深廣各二丈,開時不通車馬。此地在憫忠寺(憫忠寺就是現在的法源寺)東,唐碑稱‘寺在燕城東南隅’,疑為幽州節度使城之故壕也。”趙吉士親身感受過爛面胡同淘溝時臭氣熏天的場面,結合唐碑記載,大膽判斷這條胡同曾是護城河。現代學者考證的結果與他完全相同,這讓人不得不佩服趙吉士敏銳的判斷力。

既然護城河在爛缦胡同,那麼很容易推斷,遼南京城的東垣就在爛缦胡同以西的南北一線——護城河要護在城牆的外側嘛。我在爛缦胡同南口附近轉了轉,胡同西側已經蓋起了紅色的樓房,東側多是平房。偶爾有人步行和騎車路過,毫不喧鬧。我和胡同裡的幾位老人聊了聊,並沒有得到任何有關城牆的蛛絲馬跡。此時已近傍晚,天上陰雲密布,眼看大雨將至,我不得不收好紙筆,匆匆離去。

斗轉星移,千年逝去,遼南京城東垣的遺跡沒找到什麼,幸好留下了爛缦胡同,使我們可以確定東垣外護城河的位置,進而推導出東垣大概的位置。

遼南京城南垣在今白紙坊東西街一帶

右安門內大街與白紙坊西街、東街有個交叉路口。在十字路口的西北角,欄桿旁邊,有塊不顯眼的石碑,走近一看,上面刻著幾個大字:“遼開陽門故址”。開陽門正對著拱辰門,現在的右安門內大街,正是當年開陽門至拱辰門大道的一部分。

十字路口這一塊的地名,叫“南櫻桃園”。據說,清代就在右內大街北段西側,有一片櫻桃樹林,人稱“櫻桃園”。清末分出了南、北櫻桃園,形成街巷。民國時期,這裡遍布墳頭,雜草叢生,非常荒涼。1949年後才建起了職工宿捨。來來往往的人們,可曾注意到,自己與千年前的古城門擦肩而過了呢?

1952年11月,在陶然亭迤西姚家井第一監獄前,出土了《大唐故信州刺使河東薛府君墓志之銘》十六字墓志蓋,其方位雖無記載,但根據墓葬應在城外的原則推測,唐幽州城的南城垣,應在姚家井以北的東西一線,遼南京城的南垣與之相同。後來,北京南城和南郊陸續又出土了一些墓志,根據上面的方位記載,學者們做了綜合分析,判斷出遼南京城的南垣,在今白紙坊西街至東街一帶。

看來,遼南京城四面的城垣,並無遺跡可尋,只能根據文獻判斷出它們大概的位置。不過,城牆雖然不在,城內一些建築物還保存了下來,現在仍能一睹真容。

著名的牛街禮拜寺始建於遼代

北京現存的古跡中,始建於遼代的,我首先想到的就是牛街禮拜寺——北京歷史最久、規模最大的清真寺。該寺建於遼統和十四年(996年),在明清兩代多次擴建,並得名“禮拜寺”。1949年以後又多次整修,可謂歷久彌新。

說到禮拜寺,就不能不提牛街。它北起廣安門內大街,南至棗林前街與南橫西街交匯處,長約六百多米。牛街的前身是開陽門至拱辰門大道的一部分,附近非常繁華。元朝城址遷移,遼南京城廢棄成為郊野,這條南北大道也逐漸荒廢,只有禮拜寺保留下來。明朝興建外城,這一帶重新成為城區,再度興旺發達起來。

牛街曾經叫做“柳河村”,明朝稱為“禮拜寺”,清初稱為“西街”,乾隆時改稱“牛街”,沿用至今。聽老人說,1949年以前,牛街是條土路。1952年修成了瀝青路面。本世紀初,牛街進行了改造,比以前寬闊平坦了不少。古老的街巷,古老的禮拜寺,相生相伴,構成了京城一道獨具魅力的風景線。

法源寺前身是唐代憫忠寺,遼代重建後形成今天規模

從禮拜寺北邊的輸入胡同向東走,拐進教子胡同,向南走了一會兒,向東拐就進了法源寺前街。沒走幾步,只見路北有道暗紅色的山門,兩只石獅分列左右,門額上三個蒼勁的金色大字——“法源寺”。

和京城其他古剎相比,近幾年法源寺知名度格外高。不僅因為它是中國佛學院所在地,而且跟李敖作品《北京法源寺》的“宣傳效應”分不開。不少像我這樣的年輕人,都是在新聞報道裡聽說了這部小說,繼而知道了法源寺。法源寺的歷史頗具傳奇色彩:貞觀十九年(645年),唐太宗李世民為哀悼東征陣亡的將士,诏令在此立寺紀念。武則天萬歲通天元年(696年)完成工程,賜名“憫忠寺”。中和二年(882年)寺毀於火,重建後規模擴大。遼代清寧三年(1057年),幽州大地震時,憫忠寺被毀。遼鹹雍六年(1070年)奉诏修復後又改稱“大憫忠寺”,從而形成今天的規模和格局。可以說,遼代對法源寺的維護,一直影響到今日。不過,目前法源寺所存建築大多為清朝所建——雍正十一年(1733年)重修古剎,正式改名“法源寺”,並且沿用至今。

我從法源寺向南走,穿過一個小廣場,快走到南橫西街時,一個小小的塔狀建築物吸引了我的目光,上面寫著幾個金字:“唐憫忠寺故址”。為什麼憫忠寺故址比現在法源寺的山門還要靠南一些?沒有查到相關的文字記載,也只能存疑了。

西二環外有建於遼代的天寧寺塔

以前坐車從廣安門路過,好幾次在樓群中看到一座挺拔的古塔。聽人說,那就是天寧寺。不過,這次親身探訪,我還費了番力氣。因為站名中有“天寧寺”三字,我就選擇在“天寧寺橋西”這站下車,打聽清楚道兒,我又走回天寧寺橋,向南走,然後拐上小路一直向西,只見古塔屹立,越發顯得高聳。走了一會兒,終於到了天寧寺南門。看起來,在“廣安門北”這站下車可能更合適,能少走點兒路。

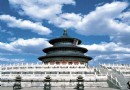

天寧寺創建於北魏孝文帝年間,初名“光林寺”,是北京最古老的寺院之一。隋稱“宏業寺”,唐開元時改稱“天王寺”。到了遼代,契丹人在燕京廣建寺院,位於南京城內的天王寺很受重視,遼人為之修建了一座高大雄偉的捨利塔,這就是現存的天寧寺塔。元代,寺院毀於兵火,只有捨利塔尚存。明初,明成祖下旨重修該寺。宣德年間(一說正統年間)又改稱“天寧寺”。

天寧寺從前規模很大,如今只剩下中路院落。天寧寺塔就坐落在中軸線上。這是座八角十三層檐密檐式實心磚塔,通高57.8米。塔建於一個方形磚砌的大平台上,平台以上是兩層八角形基座。塔身上有精美的浮雕,金剛力士、菩薩、坐佛、升降龍、寶相花……歷經風霜雪雨,至今清晰可辨。

漫步在天寧寺中,雖然離二環路不遠,但好像遠離了都市喧囂,心中寧靜許多。一陣風吹過,耳邊響起了“丁零丁零”的聲音——抬頭一看,原來是古塔上的銅塔鈴,迎風作響,悠揚悅耳。在風中,我享受著夏日裡難得的清爽。回想起這幾天對遼南京遺跡的探訪,充分感受到滄海桑田的巨變:我好像與那個時代的人生活在一起,走著相同的路,經過相同的城門,分享著他們的喜怒哀樂……高梁河畔的金戈鐵馬,南京城內的樓台街市,都已成為遙遠的過去。往事不可追,我所能做的,是把握今朝,過好現在的每一天。

- 上一頁:金星上的古城遺跡

- 下一頁:踏尋遼墓群和遼代古城遺址