龍華小鎮盡展別致古韻

日期:2016/12/14 18:41:23 編輯:古代建築史

龍華古鎮

龍華古鎮位於屏山城西北37公裡處,因有明代所建龍華字而得名,歷史悠久,宋代始建,明、清時已形成古鎮規模。是歷代四川邊防駐軍重地,明末清初設守備,清雍正九年(1731年)改守備為平安營都司,統轄屏山、馬邊、沐川、雷波等地駐軍。清鹹豐元年(1851年)曾設平安營,並修築城牆、炮台。衙署、房捨等約400間。其後鹹豐九年,幾任都司曾加以修葺。都司衙門的雄美石獅現移涼橋橋頭供人欣賞。

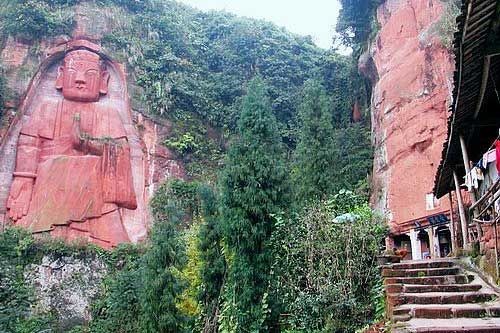

鎮境內有省級文物保護單位丹霞洞石刻及造像,有高約30米的全國第一大立佛,還有安澗清洪橋、禹王宮、龍華寺、都司衙門、分銀石、石獅以及保存完好的全本質結構街坊等。在細沙溪兩岸有3萬多株國家一級保護植物桫椤樹,地處打魚村的丹霞地貌秀麗多姿。

龍華古鎮

龍華古鎮三面環水,一面是山。三條古街道石板鋪就,順山勢蜿蜒,街兩邊一千余間街房基本上保留了明清商肆民居特點,均為木結構排列,樓房也多為平房或一樓一底木樓房,順河街至下寨門一帶,為僅三、四米寬的多台石級路,兩邊店鋪林立,鱗次栉比,每至逢場日,穿行人流中,使人聯想到《清明上河圖》。建於明嘉慶二十五年(1545年)的龍華寺,規模宏大,占地約4000平方米;緊挨著的是禹王宮。

出下寨門,便於安瀾清洪橋,人稱涼橋。涼橋原系木板鋪就,橋上築瓦屋形成長廊。橋下流水晔晔,水清見底,兩岸除為人們消夏避暑地之外,還是山鄉婦女浣紗濯衣處。

老街古巷裡緊密相依的穿斗木房有的已傾斜,厚重的木版門樓花窗已是顏色斑駁,石板路上苔痕綠幽,讓人感受它的滄桑。賣紙錢的店鋪陳放著色彩斑斓的紙房紙馬,收購金銀銅幣古董瓷器的店鋪、陳設老舊的理發小店,老茶館都保留著千百年來難以捨棄的習俗。

古鎮最有情趣的是靜臥在小龍溪上的那座古色古香的涼橋,舊時名靖虹橋,修建於光緒辛丑年。這座幽雅秀美的涼橋是當地人集市貿易集聚休閒之地。橋兩岸古老高大的黃桷樹盤根匝地枝葉茂密,橋上涼風習習,橋下溪水清清。淺淺清涼的溪水從腳上潺潺淌過,水底的貝殼卵石任人挑選;溪的下游處水深齊胸,村童在水中嬉戲,享受著童年的樂趣;大人們則在涼橋上吃涼糕涼粉,細細地述說家事,這一切構成了一幅清新的鄉村趣圖。小鎮三天逢一場,逢趕場涼橋上擺滿攤位,人流熙攘,一番熱鬧景象。

八仙山大佛

龍華古鎮最奇特的是,在八仙山上有一尊現今世界上位居第一的立佛———八仙山大佛。八仙山海撥850米,相對高度420米,山有八峰,有如八個羅漢排成一排,盤膝打坐,故而叫“八仙山”。立佛鑿於主峰紫紅色崖壁上,據省內考古專家考證,該大佛建於明末,距今已有400余年,為省級文物保護單位。新近建成寬約2米的登山石梯1716級,直達山頂丹霞洞前,隔溝與大佛相望。八仙山大佛高32米,《中國大百科全書》列入的世界十大佛像,八仙山大佛榜上有名。這十大佛像或坐或臥,八仙山大佛頭盤螺髻,身著袈裟,端莊肅穆,左手當胸,右手下垂,手心向外,為深浮雕接引立佛像。2001年3月,阿富汗巴米揚兩尊高53米和35米的站立佛像被塔利班的炮火無情摧毀後,八仙山大佛便成為世界第一立佛。遺憾的是,當年大佛只鑿至膝部,若鑿至腳,至少可增加10米。當地民眾說,這佛腳刻不得,若刻出腳來,大佛就要洗腳,每年夏天,大小龍溪就要漲洪水,豈不有悖我佛慈悲?

八仙山丹霞洞窟群,由9個洞窟組成,皆為佛教和道教遺跡,外形為仿木結構梁柱,每洞皆镌有匾對,雕刻精美。

老君山

川南第一峰老君山,海拔2008.7米,老君山上既有老君廟又有佛祖廟,被譽為道佛兩教之仙境。環繞老君山分布的原始森林約1萬公頃,是四川保持最好的、川南唯一的亞熱帶原始林區。林區內樹種在3500種以上,超過了峨眉山,瀕臨絕種的珍稀樹木珙桐,在老君山是常見之物。林區內飛禽走獸1000多種,國家重點保護的有300多種,如飛貂、金錢豹、黑熊、小熊、紅腹錦雞等等。

還有與恐龍同代的史前植物--樹蕨(桫椤樹)生長在距龍華鎮三公裡處,有2.4萬多株,是我國迄今發現最大的自然群落,屬於國家一級保護植物。

景區內還有古鎮涼橋、丹霞洞群、江南水鄉打漁村、縱橫莫測的棋盤陣、天然而成的天仙石橋、至今不知深有幾許的燕子孔、地湧金蓮的魚孔礦泉、絢麗多姿的君山杜鵑花等等,數不盡的美景,在等著朋友們親自去探幽覓勝。