重慶北碚區嘉陵江邊發現神秘古殘碑

日期:2016/12/14 9:46:57 編輯:古代建築史

你知道重慶南岸區二塘這個地名的來源嗎?其實,“塘”在明清時期是警備關卡的一種。在幾百年前,二塘是重慶的一個關卡。關卡以大小不同而分為幾種,統稱塘汛。

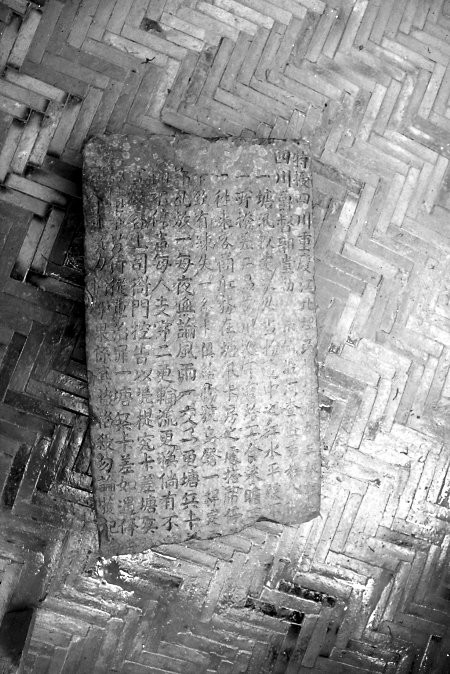

由於相關的文物記載較少,塘汛一詞也鮮為人知。近日在北碚區水土鎮嘉陵江邊發現了一塊石碑,它記錄著古代塘汛兵差沿河查盜的章程。專家分析認為,這是清朝文物,對研究重慶交通歷史研究有重大價值。

網友:江邊發現刻字殘碑

5月1日,網友“平姐”論壇上發帖,稱自己在北碚水土鎮江邊發現一塊刻字殘碑。從碑上“四川爵督部”、“巡守官”、“從重治罪”等字眼看,懷疑是一塊古代的治罪文物。

“感覺這塊石碑一定記載了一個歷史故事!”發帖者附了石碑照片,並將碑上部分文字抄了下來。

5月4日,記者聯系了北碚區文物管理所。當天下午,工作人員劉厚偉在水土鎮渡口找到這塊殘碑,他試圖在周圍找到另一半,卻沒有結果。渡船上的人告訴他,最早看見這塊碑,大約是在7個月前,但以為它只是普通石板。

劉厚偉等人小心地將殘碑搬回文管所,保護了起來。

碑文:巡河兵要配鳥槍

前日,記者與三峽博物館文物專家唐冶澤一起,在北碚文管所見到了這塊石碑。

經測量,此碑長約113厘米,寬約64厘米,最厚處約13厘米。正面粗糙打磨後,豎排刻滿了繁體字。因碑面不同程度損毀,有的文字已很難辨認。由於是塊殘碑,下半截文字內容不得而知。

碑文中多次提到“塘汛”、“塘兵卡差”、“巡守”等字眼,唐冶澤判斷,這應是一塊與塘汛相關的文物,時間可鎖定在明清時期。

唐冶澤反復察看了約20分鐘,“從刻在最左面的抬頭來看,立碑者是當時的江北地方官,他將四川總督頒布的《沿河查盜章程》刻在石碑上,以昭示百姓。這個《章程》共有八條,對塘汛關卡的設立、人員、經費來源和紀律、職責等都作了具體規定。比如規定在離塘汛較遠的江水平緩之處,朝廷撥2名兵差沿河巡守,配鳥槍一桿,每夜二更天時輪流更換,不嚴守職責者將交到上級衙門定罪,一旦發現強盜,格殺勿論。”

價值:首次發現“塘”碑

塘汛是什麼?唐冶澤說,明清時期,在地方設置有大小不同的幾種軍事關卡,分為汛、塘、鋪。汛的裝備力量最多,有20多人;塘有10多人;鋪則只有幾個人。這些關卡統稱為塘汛,一方面要盤查過往行人,另一方面也是傳遞國家文書的中轉站,所以明清時期又將傳遞的官方文書叫做“塘報”。

“南岸區的二塘便是古代的一個塘汛,地名沿用至今。”他說,根據史料記載,從重慶到成都總共設有十多個塘汛,都分布在交通要道。

唐冶澤說,據他了解,重慶之前沒發現過有關塘汛的石碑。“這塊殘碑涉及到古代關卡的設置、對航運的管理、對江上強盜行為的處置等,對研究重慶的交通史、航運史都有非常重要的意義”,唐冶澤表示。

專家揭秘

石碑出自哪個朝代?初步判斷系清朝

唐冶澤認為,石碑刻制的地方就是水土鎮,所屬時期為清朝。

1.據水土鎮的鎮域史記載,清朝康熙年間在此設立了水土鋪,鋪的兵差通常就只有幾個人,與石碑上所刻‘撥差二人’相符合。

2.之所以在此處設關卡,說明當時往來客商已較為頻繁,明朝應該還達不到如此程度。

3.如此沉重的石碑,應該不是從上流沖過來的,立碑處可能就離它出土位置不遠。

雖然史料記載清朝康熙年間在此設“鋪”,但能否將此石碑認定是康熙年間的產物?唐冶澤表示懷疑,因為從碑文中“配鳥槍一桿”的記載可以推測,當時槍支在軍隊已經比較普及,否則像水土這樣的偏遠小鎮怎麼夠得上資格用鳥槍,“這種情況應該出現在清朝後期。”

在北碚區文管所工作人員陪同下,唐冶澤又專程來到水土鎮渡口,查看石碑的出土地。

江邊石灘上,還可看見石碑曾壓在此處的印記。石碑的材質也與江邊斷崖和地上亂石的石質相似,他推測當時的人們就地取材刻制了此碑,說明石碑所在的地方原來曾是清政府在水土鎮所設的一個關卡。