城村漢城遺址:開啟閩越文化之謎的鑰匙

日期:2016/12/15 0:31:06 編輯:古代建築史

城村漢城遺址一角

東南網南平7月21日訊(福建日報記者 樹紅霞 通訊員 顧文靜 文/圖)

我省保存最完整的古城遺址、全國保存最完整的漢代古城遺址之一、武夷山《世界文化與自然遺產》名錄的重要組成部分——

作為閩文化源流之一的閩越文化,在福建歷史上占據重要地位。但因考古資料不足,閩越文化一直蒙著一層神秘面紗。武夷山城村漢城遺址的發現,則為我們開啟了揭示閩越文化之謎的大門。

刻著“古粵城”三個紅色大字的仿古城門

發達的路網和排水系統

城村漢城遺址位於武夷山市興田鎮城村西南,從武夷山風景區驅車半小時便能一睹其真面目。

信步邁入謎一般的古城遺址,只見它地處山間盆地,崇陽溪環繞其西面、北面和東面,潺潺而流。

“經勘探和發掘可知,城村漢城遺址呈近似長方形,城牆南北長約860米、東西寬約550米、蜿蜒盤亘長達2896米,城址面積48萬平方米。”隨行的福建閩越王城博物館宣教部主任吳邦其介紹,城村漢城遺址本體,現存城牆、東西南北四個城門、王殿垅東西水門、大型宮殿、瞭望台、祭壇、水井等遺址。城外還有官署區、居民區、窯址、冶鐵作坊、大型墓葬區等。

“城村漢城發達的地下排水系統,讓今人汗顏。目前,城內發現了兩組排水系統和三處進排水口遺存,這些陶制的下水管道,最長近1米、直徑0.3米,污水可通過它們直排城池外。”博物館考古人員說,據發掘發現,城村漢城的排水系統采用陶水管和水溝兩種方法。

據介紹,在城內鑽探發現的六條古道路,其中一條為土路,以土路的地層關系及內含物看,應是唐宋以後的道路遺跡。其余五條為石子路,路面都鋪有河卵石,他們連接在城門或大型建築物之間,應是當時的主干道,構成了四通八達的道路網。

此外,在高胡坪遺址大殿後院北部還發現一口水井,井深7米多,由10余只陶井甃套疊而成。由於井底處在地下泉脈上,至今仍清水凜冽,甘泉噴湧。采訪期間,恰好碰到一老人提著水桶來打井水。詢問得知,他是城村村民,長年飲用此水。

據當地村民介紹,在1958年挖山改田工程中,人們在王殿垅發現不少瓦片和鋪地方磚。這些遺物可能是歷年來開辟山壟田時填塞淤泥或沖擊形成的。兩岸的流水均可流入此垅,它應是古城中最重要的供水和排水河道。

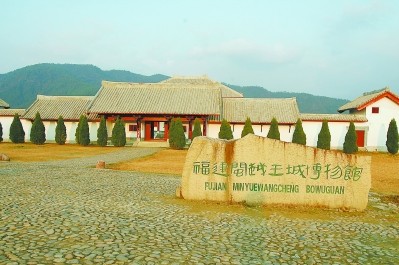

福建閩越王城博物館主體建築

江南漢代考古第一城

“經考古發掘和研究,已初步探明:它是2200年前閩越王國的都城遺址,為越王勾踐後裔無諸所建。”福建閩越王城博物館館長丁海祥說,城村漢城遺址為全面了解和研究閩越國的社會歷史文化,特別是福建古代史提供了豐富的實物資料。

據《史記》記載,秦統一後,廢閩越王為郡長,設閩中郡。漢高祖五年(公元前202年),劉邦即帝位,念無諸有功,“復立無諸為閩越王,王閩中故地,都東冶”。於是,無諸成為西漢王朝首封的閩越國國王。無諸與漢王朝的關系和睦,積極吸收中原先進文化技術,其中冶鐵技術達到較高水平。由於閩越國不斷發展壯大、對外擴張,於公元前110年被漢武帝所滅,同年此地居民全部遷到江淮一帶,閩越王城從此結束了92年的建都史,淪為廢墟。

丁海祥告訴記者,城村漢城遺址已經歷了近半個世紀的考古研究,出土了大量極具時代和區域特色的陶器、石器、銅器、鐵器等遺物,有生產工具、生活用具、兵器、建築構件等5000余件(套)。

“遺址中出土的大型板瓦、筒瓦以及帶有‘萬歲’‘常樂萬歲’‘樂未央’的文字瓦當等建築材料,都證明當時的建築規模宏大,裝飾華麗,規格很高。”曾參與城村漢城遺址考古的省博物院研究員梅華全說,閩越陶瓷文化與漢文化及周邊文化有聯系,城村漢城出土的花紋鋪地磚和瓦當,就受到秦代文字和裝飾的影響。

閩越國時期,各地出土的原始青瓷數量極其稀少。1981年在漢城遺址中出土了唯一的一件原始青瓷碗,青黃色薄釉、灰白胎,器型作敞口、尖唇,深腹、平底,杯內底還有螺旋紋。這種瓷器在江浙地區吳越文化遺址中也有出土,它的出現,為吳越文化入閩提供了重要證據。

“城村漢城具有南方丘陵地帶宮殿建築的特征,為江南獨樹一幟的干欄式建築。其整體布局及建造方式對後世中國南方城市以及東南亞國家的城市和建築都產生了深遠的影響,具有極高的歷史、科學、藝術價值,是一處不可多得的文化遺產。”梅華全說,城村漢城遺址已被評為世界文化遺產,是我國第一個被評為世界遺產的西漢諸侯王城遺址,目前也是福建保存最好的西漢王城遺址。所以被海內外專家學者譽為“江南漢代考古第一城”“中國的龐貝城”。

1999年12月,在摩洛哥召開的世界教科文組織世界遺產委員會大會上,武夷山申報“世界文化與自然遺產”獲通過,城村漢城遺址成為“雙世遺”的重要組成部分。

福建閩越王城博物館正門

展品填補歷史空白

今年,福建閩越王城博物館進行了改造提升,預計於今年底將全面開館迎客。

丁海祥說,博物館為仿漢建築,新增展廳1800多平方米,其他配套設施1000多平方米,加上博物館原有的1500多平方米,現在有近5000平方米的展示面積。博物館將圍繞“閩越人”“閩越國”等進行陳列布展,集中展示了閩越國的政治經濟文化成果,在許多方面填補了福建歷史上的空白。

福建閩越王城博物館自申報世界遺產和建館以來,先後接待了逾百萬的海內外旅游者、數十萬中小學生,是武夷山重點對外旅游參觀窗口和省級愛國主義教育基地,也是武夷山最具文化底蘊的旅游景點。

2013年,城村漢城遺址在福建省文化廳、文物局的大力支持下,參加全國第二批考古遺址公園項目申報,國家文物局通過專家會審把城村漢城遺址等31家考古遺址列入全國考古遺址公園建設立項名單,武夷山城村漢城遺址以其厚實的文化底蘊和無與倫比的價值,在全國申報的數十個項目中脫穎而出,高票入圍。

“城村考古遺址公園集文物保護、生態涵養、科研教育、休閒游憩、文化娛樂等功能於一體,以保護、闡釋、展示、傳承城村漢城遺址價值為核心,以城村漢城遺址及周邊環境為主體,在閩越國文化考古遺址保護和展示方面具有示范意義。”丁海祥說。

談到城村考古遺址公園建設,丁海祥表示將堅持可持續原則。首先,考慮到土遺址的脆弱與不可再生性,規劃及以後的任何工程方案都必須充分保證遺址本體的安全,以實現可逆性;其次,在可逆性的基礎上,考慮到城村漢城後續的考古和研究工作可能會補充、修改目前的認識,同時隨著遺址保護與利用理念的變化,公園規劃留有充分的余地,以便適時調整、更新。

(來源:東南網)