尋訪廣西回族鄉

日期:2016/12/14 18:51:22 編輯:古代建築史

回族陳德珍老人做的特色小吃油香

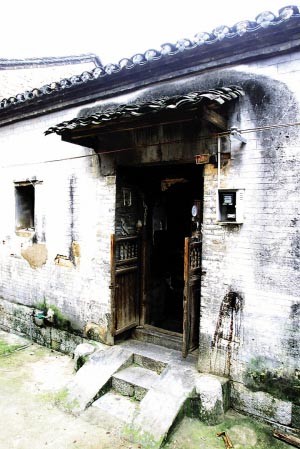

在桂林的回族聚居地,老建築保存完好

潛經村老房子中的回廊

潛經村的老房子。黃啟超/圖

700多年前的1277年,一場血戰在桂林城(當時叫靖江)展開,守城的一方是宋將馬暨,攻城的一方是元將阿裡海牙。論實力,看大勢,這場戰爭的結果不言而喻——阿裡海牙的鐵騎攻破了桂林城,馬暨被殺。

但這不是最後的結果,歷史的安排往往出乎意料。這場戰爭,帶來的不僅僅是改朝換代,還給廣西這片土地帶來了一個全新的民族。因為,馬暨和阿裡海牙的部屬多為穆斯林,戰後雙方都有人落籍桂林,其後裔均統稱回族。這場記載於《宋史》的戰爭,也記錄了回族進入桂林的最早足跡。

700多年過去了,回族同胞在山清水秀的廣西繁衍生存,他們過得可好?他們的民族特色是否依然?2009年6月中旬,記者前往桂林,走近這個頗具傳奇色彩的民族。

萬眾一心的民族

“這是什麼?”今年78歲的陳德珍老人指著天空,一臉虔誠地望著記者問。

“是真主。”見記者茫然無措,老人微笑著給出答案。

陳德珍是桂林市臨桂縣會仙鎮山尾村人,自稱是“正宗的回族”後,她從裡屋拿出幾個回族婦女特有的蓋頭(一種頭飾,亦稱面紗),輪流戴上展示,那些白色、黑色的蓋頭戴在老人的頭上,別有一番風情。

“你看看,這是我做的油香,可惜只剩兩個了,要早知道你們來,我會做一大籃給你們吃。”老人從廚房碗櫃裡捧出兩塊金黃色的餅狀物,有些遺憾地說。

據介紹,油香是回族民間的傳統風味食品,凡是有回民聚居的地方,都有吃油香的習俗。油香酷似油餅,主要原料是面粉和清油,但制作更為精細。高手制作的油香外表金黃發亮,似乎手一碰就會碎,掰開看,面似被油浸漬而不顯油膩,聞起來有一股沁人心脾的清香味,吃起來又軟又酥。當家裡來了貴賓,或孩子滿月、過百日、結婚等,要炸油香慶賀。特別是每逢開齋節、古爾邦節、聖紀節(回族穆斯林的三大節日)等,家家戶戶都要炸油香,除了自己吃以外,還要饋贈鄰裡鄉親,互相品嘗,祝賀節日。

回族人為什麼對油香情有獨鐘?說起來還有一段來歷。傳說有次穆罕默德(伊斯蘭教先知)凱旋後從麥加到麥地那時,家家戶戶都爭著宴請他。穆聖為了一視同仁,就牽上自己的駱駝,說他的駱駝走到誰家門口停下,他就在誰家吃。後來駱駝在一位非常貧困且年老的穆斯林家門前停下。這位老人一看是穆聖,非常激動,他沒有富貴人家的山珍海味,就端上一盤炸油香。穆聖吃罷非常滿意,一再誇獎老人的好手藝。從此,吃油香在阿拉伯地區興起。後來到中國經商的穆斯林把這種習俗從古波斯傳入了中國。

除了酷愛油香,陳德珍老人自小到大,在飲食上都因循著民族傳統,她和家人不吃非穆斯林宰殺的動物,對可以吃的牛羊、雞、鴨等畜禽,都得請阿訇(教長)來宰後,才能取用。老人說,臨桂的四塘、桂林市區西門橋附近,都有這種專門的宰牲點。

老人有些自豪地說,山尾和舊村的一些回族穆斯林,堅持每周五去桂林市內的清真寺去做集體禮拜,每在這時,散居在四面八方的同胞聚集在一起,場面很壯觀。

由於時間關系,記者無緣看到這種場面,但1935年底《大公報》記者范長江,曾在西寧參觀過回民“開齋節”(回族穆斯林於每年開齋節和古爾邦節,都舉行集體禮拜)。從他的筆下,我們能感受到陳德珍老人的自豪所在。當時,北風凜冽,寒風刺骨,而會禮的回民都席地而坐,靜聽宣講,沒有絲毫浮動現象。上萬人自動排班,有條不紊,行列整齊,動作一致,沒一人喧嘩早退。他在所著《中國的西北角》一書中感慨:“回民真是一個守紀律、服從領導、萬眾一心的好民族。”

這種萬眾一心,還體現在回族同胞對本民族傳統節日的尊重上,今年80多歲的會仙鎮舊村老人白若嵩告訴記者,在他的六個孩子中,有五女一男,其中有兩個女兒嫁給漢族人,兒子在外面打工。盡管子女平常都忙碌在外,但一到齋月,兒女們和全村回族老鄉一道,都不約而同地從四面八方趕回家,不管他(她)離家鄉有多遠——這情形宛若漢族人過春節。