千年古鎮投資10億元開發成浮雲?

日期:2016/12/14 9:41:30 編輯:古代建築史

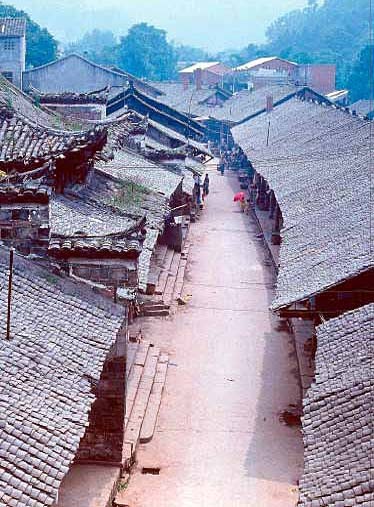

那些帶有歷史烙印的青石板街道不見了,取而代之的是破損的水泥路面;王祖廟、古戲樓已經破敗不堪,有居民在房前搭起了灶台賣水餃;古時用來拜神祭祀的場所現在成了打麻將的地方……不少慕名而來的游客在郪江古鎮往往逗留不到兩個小時便非常遺憾地離去。

■記者 王勇 文/圖

郪江古鎮 省級歷史文化名鎮

周邊地區,如成都洛帶、雅安上裡、阆中古城等古鎮借“古”賺得盆滿缽滿。有著深厚歷史文化底蘊的郪江古鎮發展“古”經濟可謂得天獨厚。

郪江古鎮分布著金鐘山、紫荊灣等五處上萬座漢墓,漢墓內的浮雕、圓雕和彩畫藝術作品,特別是金鐘山一號墓的狗咬耗子圖、紫荊灣三號墓的凫鴨圖、松林嘴一號墓的推門探望圖、柏林坡一號墓的春宮秘戲圖等刻工精細,神態逼真,構圖精巧,極富情趣,堪稱國寶。作為國家級重點文物保護單位,從先秦到明清,神秘的古郪國在歷史發展進程中演化成現在的靈秀古鎮,形成了最具特色和亮點的古圖景。1992年,郪江古鎮便以其厚重的歷史文化底蘊成為四川省歷史文化名鎮;2000年入選全國十大考古新發現候選名單,曾引起海內外學術界轟動;2004年,國家文物局撥專款115萬元對紫荊灣崖墓群、金鐘山1至4號墓進行了保護性維修;2005年當地政府爭取到市財政、國家以工代赈專項資金15萬元,修建完工了紫荊灣旅游專用石板路;2009年,申報郪江古鎮為全國特色景觀旅游名鎮時,在四川省專家組的初評中,郪江古鎮名列前茅。有專家學者稱,郪江場鎮是四川省內唯一沒有被大規模破壞、保存比較完好的明、清時期的木質穿斗結構的古建築群。

規劃區域

5年准備5年未動

一座漢墓就是一個故事,一片漢墓群就是一幅歷史畫卷,擁有二千多年歷史文化底蘊深厚的古場鎮怎樣開發?記者在三台政務網上一篇文章中發現,其實早在2006年3月,有關古鎮開發的准備工作就已經啟動。

文中寫到,開發單位擬對紫荊灣、松林嘴、柏林坡漢墓進行開發,將景區內具有代表性的漢墓群連線、成片,形成規模,深度發掘漢墓文化內涵。鎮政府將鼎力配合,並作為一個課題,邀請省內外專家來研究,收集、整理民間傳說,挖掘歷史故事,通過文化載體為旅游服務。現存的600米古街是具漢代建築風格的明、清時期的木質穿斗結構的古建築群。古樸典雅的古街、古廟、古民居、參天古榕樹都是千百年歷史的痕跡,特別是許多雕梁畫棟、镂空雕刻的木質蓮花燈籠,都呈現了原生態美,深為游客贊賞。為了把後人破壞了的東西鏟除掉,恢復古鎮的歷史原貌,2006年3月,鎮政府對規劃區1.5平方公裡的340戶居民、農民的72000平方米房屋、620畝土地進行了全面清理登記,為古鎮的搬遷、開發做好了准備工作。

由此看來,為了郪江古鎮的旅游開發,政府做了很多的前期准備工作。此舉吸納了有關專家的建議:四川的古鎮往往只有一條街,一片老屋,因此不妨換一種開發思路,比如把大多數居民搬遷到其它地方,老街只保留部分人口,保護好有歷史和文物價值的老房子,保持原汁原味的古鎮風情。

宣傳給力 郪江古鎮魅力未現

到郪江古鎮采訪之前,記者在網絡上進行了一番搜索,發現了N條有關古郪國風景旅游區的報道,規劃、引資、啟動、生態、精品、亮點、收入等眾多十分給力的詞匯描繪出的古鎮新容和發展前景讓人看了十分振奮。

2005年11月,有媒體報道,當地政府引資兩億打造精品旅游區,正式授權一家民營企業進行整體綜合開發古郪國、雲台觀、魯班湖旅游景點。一期工程為2005年至2008年,重點在郪江古鎮興建郪漢文化廣場、郪王宮和郪江博物館等景點。其後有媒體繼續報道,2006年12月25日古郪國風景旅游區正式開工,規劃面積20平方公裡,計劃投入建設資金10億,首期投資3億元,建成國家4A級旅游景區,通過對景區分三期進行戰略規劃與開發,將其打造成獨居特色的漢民俗文化旅游景區,形成以古郪國風景旅游區和大英死海為骨架,以遂寧廣德寺、阆中古城、鹽亭嫘祖等景點為支撐的旅游網絡與川中旅游區樞紐,拓展成渝環城游憩帶旅游市場,打開綿陽旅游南大門。還有人記得,在開工儀式現場,大幅的標語高調打出了高起點、新創意、大手筆、打造旅游精品的口號,有關負責人也表示“加快投資力度、加快工程進度、注重工程質量。”

然而,五年過去了,游客卻沒有在郪江古鎮看到什麼新亮點。

殘缺破敗 千年古鎮亟待保護

“有的洞室沒燈、古跡如王爺廟、古戲台……保護不力,破敗不堪,讓人覺得不是滋味。九龍橋,九條龍的頭只剩下2個龍頭是完整的”網友的遺憾折射出太多無奈,“去過幾次,耍的東西太少了。”

有著2000多年歷史的古鎮,基本上還保持著很古老的樣子,在四川的古鎮中算得上原汁原味。老街南頭的地祖廟是老街上建築外觀最考究的。臨街的牌樓為歇山式,萬年台就建在它的背面,從台下進去就到了院裡。正面大殿,有石階而上,兩廂與大殿和牌樓、萬年台相連的是走馬轉角樓,一半已毀。從街上能看到牌樓歇山頂飛檐翹角及青瓦間突起的弓形防火牆。正面台基高起,有石階而上廊內。比起兩邊的民房,地祖廟高大而氣派。老街中段北側的王爺廟,坐北向南,滿眼的荒涼和破敗。進門是一個走廊,上面一個戲台,上戲台的樓梯已不復存在。戲台的中央和兩邊,一組組的木雕已殘破不堪,只能隱約看見鎏金的顏色。

記者采訪時,在600米長的街道上走了幾個來回,許多居民早已淡忘了2006年那次的清理登記。一位做面食加工的老板告訴記者,前幾年說要搬遷,當時搞得轟轟烈烈,現在卻沒了音信,誰曉得將來會是啥樣子?“以前是石板路,十多年前被車輛就壓碎了,後來掀掉了石板又鋪上了水泥路”,一位老人回憶,場鎮中間的路大概翻修了兩三次了。

記者邊走邊看,臨街搭建的灶台、地祖廟、古戲樓已經年久失修,破敗不堪了,戲樓一側木制結構的房屋下,還有燒火留下的痕跡,一些精美的木雕花棂構件,經不住風吹日曬雨淋已經腐朽。

“雕梁畫棟、镂空雕刻的木質蓮花燈籠等,深為游客贊賞”的報道顯然成了最沒有意義的空話。成都3月13日電