古建若不存 界畫將焉附?——旅美畫家馮長江

日期:2016/12/14 22:03:42 編輯:古代建築史旅美畫家馮長江——古建若不存 界畫將焉附?

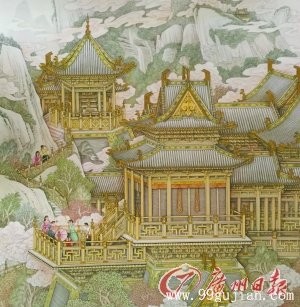

12月12日,旅美畫家馮長江將在廣州舉辦新作展覽,展出包括馮長江所擅長的重彩工筆人物畫“新仕女”系列,更有一批其潛心數年繪制而成的“界畫”作品。

以亭台樓閣為主要題材,以界筆、直尺為工具,以工整寫實、造型准確為宗旨的界畫,歷來皆被崇尚文人畫者視為“匠氣”,費時費力不討好,現代畫家更鮮少涉足。但馮長江說,界畫猶如繪畫中的“非遺”,當越來越多的古建在缺少保護中逐漸損毀頹塌,皮之不存時,界畫又將焉附?但他有一種責任感,就是欲將這一畫種傳承下去,只是,一幅界畫就要耗費數月,馮長江也無奈表示:精力有限,能畫一張,就多一張吧。

文、圖/廣州日報記者劉麗琴 實習生王洋平

界畫忠實保存建築原貌

已突破審美范疇

廣州日報:請您介紹一下界畫由盛而衰的過程及其衰落的原因?

馮長江:“界畫”既指中國畫的一種技法,也成為了中國畫的一個獨立門類:界指界尺,是建築繪圖時專供毛筆畫直線的工具,界畫是指繪畫中采用這種界筆直尺、用界劃的方法所繪的畫。界畫要求准確、細致地再現所畫對象,分毫不得逾越,它形象、科學地記錄下古代建築亭台樓閣以及橋梁、舟車等交通工具,較多地保留了當時的生活原貌,其意義已突破了審美的范疇。

界畫在唐朝幾乎成了繪畫界的時尚,眾多畫家以工謹、絢麗的筆墨和色彩孜孜不倦地描繪宮苑的華麗和帝王的奢侈,其中最優秀的被認為是李思訓、李昭道父子;宋代是中國古代繪畫的鼎盛時期,也是界畫發展的高峰期。宋徽宗畫過一幅《瑞鶴圖》,運用界畫技巧將莊嚴巍峨的宣德門描繪得細致入微,幾乎可以使人看清殿脊上整齊排列的塊塊灰瓦、飛檐上只只瑞獸和檐下木質斗拱的緊湊結構。由於統治者的提倡和推動,宋代大多數畫家都會畫界畫,《清明上河圖》的作者張擇端就是其中之一;但到了元代,文人畫迅速發展,以工筆嚴謹、造型准確為創作宗旨的界畫遭到排斥,畫家急劇減少,出現了衰敗跡象,至清代則成絕響。

古代界畫名家唐代有李思訓,宋有郭忠恕,元代有王振鵬、李容槿,明代有仇英。但近現代擅長界畫者甚少,在清代袁江、袁耀畫了一批界畫之後再沒有人做了。十多年前人們發現畫家黃秋園的界畫精絕,雍容典雅,具有很強的感染力,但這位老先生畫了幾幅亭台樓閣式的界畫以後也銷聲匿跡了。我這兩年畫的這批界畫,目的不是叫人家來學,而是來傳播這種界畫。

廣州日報:一直以來界畫都被認為“工整”而有“匠氣”,其創作難點在哪裡?

馮長江:首先,它耗時耗力。畫一幅界畫一般尺寸不會小,常常兩三個月趴在那裡畫,細細密密的,一根挨一根地畫線,不能錯,錯了幾乎沒有余地可改,往往畫一天下來,整個後背都僵了。

另一方面,作畫者必須懂得古建築結構。那些斗拱的位置、梁、柱、椽之間的穿插,必須符合力學的、建築結構的規律,如果隨意亂來,內行人看一眼就知道。我年輕時曾大量臨摹過壁畫,先後對中國山西境內的芮城永樂宮、稷山的青龍寺、新绛的稷益廟、繁峙的巖山寺、高平的開化寺、太原的婁睿墓等處壁畫進行了大量的、長時間的臨摹、復制及研究,這些經歷都讓我對古建築有所了解。可以說,像我這個年齡的人還知道界畫的歷史,並學習研究過,所以還可以做。如今古建築損毀嚴重,皮之不存毛將焉附?年輕人不懂古建築結構,也缺乏足夠興趣,對界畫的繼承可謂無從做起,這讓人擔憂。

向世界展示中國藝術需從工筆重彩畫入手

廣州日報:看您的女性人物畫,很容易被她們衣服上那些精細、精致的褶皺所吸引,這些線條疏密有間,靈動穿插。這種風格和您在移民前體現出的“雲南畫派”風格,即人物被過分的裝飾性抽繹為類型化的符號和圖案,差別明顯。為什麼會有這種轉變?

馮長江:因為我去美國後,參觀了一個很有名的國際藝術節,叫:ARTXPO。我被震撼了:這裡有來自世界各地的藝術家,還有代理商,賣各種各樣的藝術品,色彩構成的美感、形式的新穎、制作的精良、構思的奇異,你所有可能想象到的藝術效果在這裡都能找到。如果你要到那裡去取經,取它的優勢,肯定死定了。我領悟到,如果你想強大,就必須發展自己的優勢,發展他們所沒有的——中國傳統富有生命力的線描。我做過十多年壁畫藝術研究院的院長,臨摹過近五千尺的古代壁畫,有過硬的以線造型的功力, 而且習過西畫,能駕馭色彩和光影,可以賦予線描以新的生命。

我認為,西方人看我的畫並沒有被“線條”概念所束縛,因為線在繪畫中的運用很普遍,是世界性的。最早文明的發祥地,古埃及、古希臘、古印度等的繪畫都是以線造型,與中國繪畫同出一轍,但隨著他們對光影色彩的發現與認識,線逐漸退隱,只是作為輪廓存在。而在中國,隨著古文明的進步、中國文字的演變、毛筆的發明演變,線也漸漸發展、完善。中國的線不僅完成繪畫造型任務,還具有表現光影,表現物體體積、質感、空間的能力,同時它還具有音樂節奏,旋律的美感。

廣州日報:但您簽約的畫廊向西方民眾推介您的這些畫時,用的卻是“紙上油畫”的概念,這是為什麼?

馮長江:外國人大多數看不懂中國水墨,對中國畫裡的留白、計白當黑,可能再有能耐的翻譯家也很棘手,他們甚至會誤認為這是草稿,是未完成的作品。這裡的問題不在於你用的是紙還是布,是油彩或是水彩,關鍵是你在這種紙上、布上做了什麼溝通。

我個人認為,如果說我們要向世界溝通,展示我們的藝術,可以從中國的工筆重彩畫入手,從晉代顧恺之《女史箴圖》到周昉、張萱這些人,都是真正用色彩的語匯去和世界溝通的。可惜,在歷史長河中,中國這一部分傳統沒有傳下來,現在傳下來的所謂古代工筆重彩模式,實際上是“淡彩”。我現在做的事就是使用地地道道的重彩,濃烈的、繁復的,用色彩這一世界共同的語匯來感染大眾。對於西方觀眾來說,油畫就意味著色彩,是光、影、色彩最有說服力的美術作品。因此,“紙上油畫”可謂是對我作品中色彩運用的肯定。

大家簡介

馮長江,1943 年7 月出生於陝西省西安市。1974 年隨中國著名美術史學家、工筆畫家潘絜茲先生學習傳統工筆重彩繪畫及中國古代壁畫的臨摹、復制,為形成以後的藝術風格奠定了堅實的基礎。他的作品重中國傳統線描的節奏韻律美,融入西方繪畫的素描、色彩的豐富語匯,畫面視覺效果豐厚、明淨,形成了鮮明獨特的藝術風格,且具濃郁的時代氣息。

- 上一頁:聶劍平:古宅保護應尊重歷史

- 下一頁:老建築 是否適合做咖啡館?