甘肅陰平古道

日期:2016/12/14 18:48:22 編輯:古代建築史

甘肅文縣古稱陰平。古典名著《三國演義》第一百一十七回:“鄧士載偷渡陰平,諸葛瞻戰死綿竹”,說的是魏軍大將鄧艾偷渡陰平,借機滅蜀的歷史故事。這一次載入史冊的軍事行動,在文化層面上卻極大提高了陰平的知名度。

現在的陰平古道上,還有許多鄧艾留下的遺跡:磨刀石、印合山、鞋土山、落衣溝……

走進陰平,我們在追尋金戈鐵馬、烽火狼煙的同時,也去追尋一段段傳奇的故事。

偷渡陰平滅蜀漢

偷渡陰平,是三國末期,曹魏滅蜀漢之戰中的一次決定性的軍事行動。

鄧艾,義陽棘陽(今河南新野)人,幼年喪父,與母相依為命,四處流浪奔波。12歲時母子二人流落到颍川,看到已故太丘長陳寔碑文:“文為世范,行為士則。”便改名為范,字士則。後來得知本宗族內有與其名相同者,又改名為艾,字士載。長大後因口吃,朝廷不允許當干佐,僅為稻田守叢草吏。因偶然之機接觸到了魏太尉司馬宣王(司馬懿),宣王對他的才干非常欣賞,便被提拔為尚書郎,之後讓其出參征西軍事,遷南安太守。此後,他在與蜀漢的多次交兵中因克敵有方、指揮得當、屢建奇功,故職位不斷得到升遷,累遷至征西將軍。魏景元四年(公元263年),他在曹魏伐蜀的重大軍事行動中,重挫蜀漢大將軍姜維,巧渡陰平,一舉滅掉蜀漢割據政權,使當時三國鼎立的政治格局迅速解體。

據史料記載,鐘會所指揮的東路魏軍是主力,雖然占據了漢中一帶,但被大將軍姜維所率蜀漢軍阻攔在險要之地劍閣,無法前進。魏軍西路統帥鄧艾在攻占沓中後,向鐘會建議說:“如果從陰平偷越,直向涪城,劍閣守敵必定會救涪城,大軍即可乘勢前進;如果劍閣守敵不撤,涪城空虛,定能攻下。”鐘會接受這一建議,令鄧艾實施。

陰平與劍閣相隔百余裡,是氐羌民族居住區,崇山峻嶺,很難行走,蜀漢軍根本沒有設防。鄧艾從沓中出發,通過了陰平小道,直撲涪城。涪城守將馬邈面對從天而降的魏軍,不戰而降。魏軍從此迅速連下涪城、綿竹,逼近成都,劉禅投降,蜀漢亡。

有研究者認為,鄧艾此次奇謀的成功不但使蜀漢如期滅亡,還對晉日後滅吳打下了堅實基礎。占據蜀則可以順江直下,威脅長江下游。“蜀地之甲,乘船浮於汶,乘夏水而下江,五日而至郢。”這是對當時戰事的最好描述。由於中外馳名的陰平古道是甘肅南部進入四川的一條捷徑,中間有摩天嶺蒼茫橫亘,是歷代兵家必爭之要道。

古道遺址今安在

據諸多史書記載和有關專家實地考察:陰平古道遺址自今甘肅省文縣鸪衣壩至江油關今四川平武南壩鄉。文縣鸪衣壩,距文縣縣城5公裡,是三國陰平郡治地所在地,是甘肅從陰平遺址開始進入四川的一條非常近的羊腸小路,也是古今公認的“山高如雲表,玄鶴尚怯飛”的險路,陰平古道是根據陰平郡名而得名的。

據文縣文化局研究人員介紹,從甘肅進入四川的古道,以甘肅天水為起點,經甘肅禮縣、宕昌、武都至文縣,從文縣分出兩條路,一條從文縣循白龍江至碧口入川,進入青川縣境而後至平武;另一條是從文縣東南經丹堡、劉家坪翻越摩天嶺入川直達平武。從平武經江油至綿陽,這條古道與金牛古道合二為一,通往成都;而從甘入川的古道,因古時文縣稱陰平,南北朝時,氐族首領又在此建過陰平國,因此被稱為陰平古道。

據文縣旅游局工作人員介紹,陰平古道起於陰平都,即今甘肅文縣的鸪衣壩(文縣老城所在地),途經文縣縣城,翻越青川縣境的摩天嶺,經唐家河、陰平山、馬轉關、靖軍山,到達平武縣的江油關(今南壩鄉),全長265公裡。“陰平古道自古以來就是險要崎岖之路,歷代除了當地農民行走之外,就只有必要的戰爭需要才用此道。”文縣旅游局工作人員告訴記者,明初大將傅友德曾帶兵路過此道;紅軍長征時曾走過此路,後來解放軍進川時也曾走過此道。

陰平道上最險要的去處是摩天嶺。摩天嶺頂上曾建有孔明廟。據《龍安府志》記載:“摩天嶺今有孔明碑,字跡磨滅不可識。”而在《三國演義》第117回中也有相關的記載。“鄧艾、鄧忠並二千軍及開山壯士,皆到了摩天嶺。方才整頓衣甲器械而行,忽見道旁有一石碣,上刻‘丞相諸葛亮題’。其文雲:‘二火初興,有人越此,二士爭衡,不久自死’。”

暗度陳倉鄧鄧橋

在陰平古道上,現在還存有很多古戰場的遺址。而三國中的暗度陳倉的故事,就發生在這裡。從禮縣出發,沿著陰平古道進入宕昌境內。宕昌有一座古城遺址,坐落在今宕昌縣城西側岷江畔的一個土台上,這裡曾是古宕昌國的都城。

花石峽是甘川道上第一道險要關口,也是陰平古道的咽喉,古時在此有花石關,多置重兵防守。花石峽有大、小之分,大花石峽自北峽口起,向南止於岷江匯入白龍江的兩河口,全長25公裡。小花石峽是大花石峽的一段,也是最險要的一段,長約2.5公裡。公元263年,魏將鄧艾與其子鄧忠率部從臨洮南下踏上陰平道入蜀,至花石峽為岷江所阻。鄧艾令兵士在崖上修棧道,並在花石峽口以西岸巖石為墩,修造橋梁,從而渡過岷江,出花石峽,過武都,偷渡陰平,翻越摩天嶺,沿著陰平道直取成都。因為橋是鄧艾父子主持建造,後人便稱其為鄧鄧橋。

鄧鄧橋長22米,為伸臂木橋梁,經過多次重修,結構始終未變。直至1965年,才改為永久性鋼筋混凝土橋梁。今天,在鄧鄧橋附近的懸崖絕壁上,還可以看到許多當年鄧艾父子指揮修建的古棧道石孔及木樁遺跡。

棧道古橋

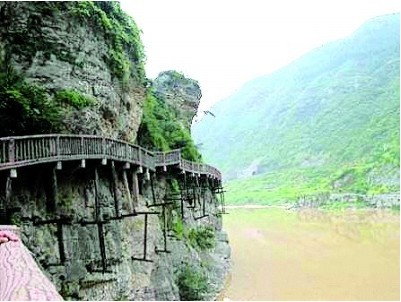

在隴南文縣境內,有許多古戰場遺址。險崖壩棧道就是其中一個最為著名的古棧道。

據文縣文化局工作人員介紹,險崖壩棧道是世界上使用時間最長的古棧道,它在武都縣城東20公裡,西起籠幢溝,東至固水村,全長達兩公裡,是陰平道上三大古棧道(鄧鄧橋、險崖、陰平)之一。相傳這段古棧道為三國時期蜀漢大將姜維建造,後代不斷修整,直到1953年從武都改道至文縣的甘川公路通車之前,始終是從武都經文縣入川的必經之途。我們今天所看到的古棧道遺址,凌空架設於懸崖之上。棧道依山勢而變化,結構多樣,險峻異常。最險要的一段為“天柱式”結構,有300多米的懸崖因無法立柱或斜撐,僅在崖石中鑿洞插入橫梁,鋪設木板而成,人行其上震顫不已。這條棧道一直是古代往來於陰平古道上的行旅客商最畏懼的路段,也是陰平古道上歷史人文與自然風光相融合、最為險峻壯觀的旅游景點之一。

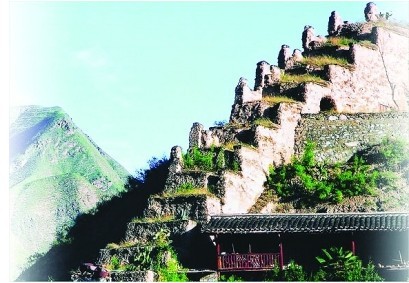

陰平橋位於文縣東30公裡處,橫跨在兩座對峙的山頭之上。玉壘關就坐落在陰平橋頭,橋下是萬丈深谷,橋頭是險關要隘,因而在歷史上被稱為“隴蜀咽喉”,其險要與四川的劍門關齊名。當初,魏將鄧艾所以棄陰平正道不走,而是沿著艱險的山路翻越被視為鬼門關的摩天嶺,就因為姜維早就派重兵把守著被稱為“天險”的陰平橋和玉壘關。

在陰平橋和玉壘關遺址,一座現代化的公路吊橋,像一道長虹橫臥在古陰平橋的舊址上。這座新建的公路大橋為雙鏈式懸索吊橋,全長218米、跨度180米,離水的高度50多米。由於此橋,昔日的陰平古道,已經變成了入蜀的坦途。

推薦閱讀:

休寧為千年古鎮鋪“安全防護網”

海會雙塔

窯掌月院古寺群

三步兩爿橋