荊坪古村:古老的村莊 神秘的家族

日期:2016/12/15 0:24:58 編輯:古代建築史|

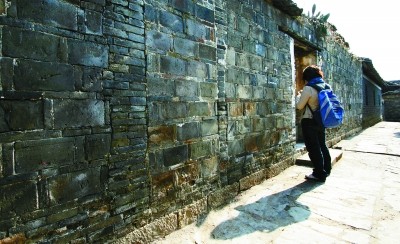

穿村而過的古驿道刻滿滄桑往事。 本報駐湖南記者 吳嘯華 通訊員 楊蘇平 從“火車拖來的城市”——懷化往南行進15公裡,舞水河從大山奔流而來,在中方鎮地段優雅地拐了一個大彎,將荊坪古村攬入懷中,然後靜靜地直瀉而去。 逆水而上,可以到達王昌齡詩中所吟的芙蓉樓、洪江古商城、古夜郎之都;順水而下,則與沅水匯合,湧入煙波浩淼的洞庭湖。 荊坪古村就這樣安靜地躺在大河邊,一躺就是漫漫幾千年。 據專家考證,荊坪古村歷史悠久,可上溯到舊石器時代;戰國時期遺留有“且(jū)蘭古城”;東漢建武十七年,伏波將軍馬援南征時,在此建立舞陽縣;唐宋時期建有溆州城……至明朝洪武年間,荊坪已出現規模較大的磚木結構的古民居建築群。清代乾隆至道光年間是荊坪的鼎盛時期,經濟文化非常繁榮。如今荊坪古跡尚存,有唐代古井、潘氏宗祠、關聖殿、五通神廟、節孝坊、德經坊等。七棵重陽木古樹旁,竟有著傳教士留下的教堂門樓遺跡。 然而,最為人們津津樂道的還是該地村民95%以上是潘家族人。據傳他們是宋朝大將潘美(戲曲中潘仁美的原型)的後人。正因為此,潘氏宗祠裡千百年來是禁止唱楊家戲的。 潘美後人為什麼遷徙到湘西?“潘楊兩家世代不通婚”是真的嗎?為什麼荊坪古村只有潘家一族?帶著這些疑問,2月初,記者走進了這片古老而神秘的村落。 900年前貞周公谪任溆州府 潘中興是潘氏宗族族長,兼任荊坪古村古文物保護小組組長。這樣的身份,使他在古村頗受人尊敬。他也是古村對潘家歷史知道最多的人。 潘中興告訴記者:“潘家人來此扎根,源於北宋熙寧初年。當時,因救援楊業不力,致使楊家將慘遭不幸,北宋重臣潘美被朝廷降級處置,長孫貞周公官封武略將軍,並襲父爵光祿大夫,被谪任溆州府行政長官。自山東臨朐縣竹搭橋遷來後,潘美見舞水河邊十裡沃土長滿荊條,便將此地取名荊坪。” 據介紹,古村現有人口1700余人,但只有6個外姓家庭,且都是“倒插門”,所以還是與潘家脫離不了干系。 潘氏宗祠裡禁唱楊家戲 總覺得在這個村裡提起潘仁美的話題會有些敏感。 但潘中興似乎頗為豁達,他說:“很多初次來古村的人,都有此揣摩心理。但其實,我們與楊家子孫的關系,並沒有戲曲中渲染得那麼水火不相容,也沒有什麼‘潘楊兩家世代不通婚’的規矩。現在,古村娶進來的楊姓媳婦就有10余人。” 記者問:“電視劇《楊家將》紅火的年代,村裡是否不許收看?” 潘中興笑著搖頭說:“沒有的事,愛看就看吧……不過愛看的人確實很少。” 記者又問:“潘氏宗祠裡有個很大的戲台,聽說關於楊家將的戲曲在那兒是禁演的?” “這個確實,潘氏宗祠自建成以來,是不許唱楊家戲的。”說到這裡,潘中興神情嚴肅起來,“潘仁美的真正歷史原型是位重臣,人們都被戲曲裡的人物形象誤導了。我們不反對歌頌楊家將,但要尊重歷史。” 對於電視劇中潘楊兩家對立的演繹,潘中興也頗有微詞:“戲曲產生的時代很早,信息不暢通,難免有誤會。電視劇只追求收視率,不正視歷史,實在不應該。” 巨人潘闵然保護了荊坪古村 據潘中興介紹,宋朝時古村即為溆州府所在地。從古村現在發達的阡陌交通,仍可依稀看見昔日繁華的景象。 問題是,既是湘西重鎮,想必人口眾多,為什麼如今卻只剩潘氏一族呢? 潘中興考慮了一會兒,說:“我們也考證過,不外乎是下面幾個原因。一是州府遷往別處,官員眷屬及一些望族隨之而去;二是潘家人丁興旺,一些勢薄的家族選擇了離開;三是洪災的影響,如果有更好的去處,當然樂意前往。而潘家人太多,搬遷不易。此外,戰亂的因素也不容忽視。” 記者表示不解:戰亂中為何獨有潘家得到庇護? “歷史的發展,總會有偶然的因素。” 潘中興講了一個故事,“明朝末年,古村出了位巨人,名叫潘闵然。他曾一個人從山間背回一塊巨石,這塊石頭現在還在村裡的小澗上,重達400多公斤。當年,潘氏宗祠的另一邊,住著姓齊的一族人。李自成的部隊經過此地時,齊姓人很惶恐,組織了人馬抵抗。結果遭到李部的報復性圍剿,死傷眾多,只得棄寨而逃。按當時的混亂情形,潘家也難逃一劫。但正在這時,潘闵然手持兩根送殡用的大木槓,站在了齊家屋場的對面,即潘氏宗祠的前坪,炫耀式地耍了一套棍術。士兵們見了,以為神人,遂越寨而去。” 潘士權當過乾隆老師 荊坪最不能忽略的廢墟就是潘仕權的故居。 潘中興說:“潘家在此繁衍生息,世襲官職,並傳散至各地。到第24代時,出了位叫潘士權的名人,他給乾隆皇帝當過老師。” 據史料記載,潘士權,字龍庵,號三英,清朝貢生。乾隆六年考補天文生,呈請纂修占書,受署欽天監博士,執掌觀察天象、推算歷法節氣之職。潘士權天資聰穎,讀書過目不忘,尤精數、相、音律,深得吏部尚書的賞識,被推薦擔任乾隆幼師三年,成績斐然。乾隆年少時天性好玩,請過多位教師均不得法。潘士權吸取前任教訓,采用“天命之為道,人命之為性”開蒙,乾隆才開始收斂童心,認真學習。 原來那位在歷史上號稱“十全武功”的乾隆爺,居然是在潘士權的啟蒙下才開始認真讀書的。這樣一個小小的故事,就使荊坪村與整個中華民族歷史的演進有了某種因緣。 而且據說,潘士權告老還鄉後,乾隆還曾來探望恩師,並一度驚歎於這裡的曠世美景。 新聞鏈接 潘美系北宋開國功臣 歷史上並沒有潘仁美,其原型是潘美。 據《宋史》記載,潘美(925~991),中國宋朝名將。字仲詢,大名(今屬河北)人。行伍出身,官至宣徽北院使。參與陳橋兵變,擁立趙匡胤稱帝。宋朝建立後,滅南漢、南唐、北漢,屢立戰功,後負責北方邊防。公元986年,太宗發動攻遼,潘美任其中一路大將軍,楊業任副將,監軍為王侁、劉文裕。雁門關一戰,楊業指揮幾千兵對抗十萬遼兵並獲大捷,得一稱號“楊無敵”,並收復四個州。但由於第二路曹彬領兵進攻大敗,太宗命令撤退。潘美贊同了監軍王侁錯誤的策略,致使楊業犧牲。事後,潘美被貶官三級,其子孫全遭流放。潘美的三個孫子被流放到南方一個村落,文武大將出過不少。 第二年,潘美又官復原職。後來,當過真定(今正定)知府,並州(今太原)知州。卒年67歲。

北宋朝廷這樣處分潘美,未能平息民怨。小說家、劇作家們加以演義,塑造了潘仁美的反面形象及其反面家庭。但潘美不等於潘仁美。把歷史人物等同於藝術形象,潘美冤枉哉! (來源:中國文化報) |

- 上一頁:拈花│上黨壁畫沉思錄

- 下一頁:智化寺:太監家也很有內涵!