千年古鎮四女寺

日期:2016/12/14 9:40:24 編輯:古代建築史

位於德州市政府駐地西南約12公裡的武城縣四女寺,是個遠近聞名的千年古鎮。這裡有馳名中外的“四女孝親”的歷史故事,素有“孝道之鄉”的美譽;

這裡曾是明清兩代衛運河上的重要碼頭,常年商賈雲集,交易活動異常活躍,還出現過歷史上少見第二縣政府,即“恩縣二衙”;這裡的運河上曾建有平原最大的減水壩,被人形象地稱作“北方都江堰”;

這裡歷史上建築如林,長時間獨占“運河重鎮”稱號……

四女傳說與“孝道之鄉”

四女寺鎮,位於武城縣境內衛運河的東岸,距武城縣城25公裡。宋以前曾叫安樂鎮,後叫四女鎮或四女樹鎮,俗稱四女寺。她的名字來歷中,有一段動人的美麗傳說。

相傳西漢景帝年間,今天的四女寺村有一傅姓夫婦,生有四個女兒,個個姿色超群,聰慧過人,知書達理,孝敬父母。再加上家道殷實,夫妻二人樂善好施,街坊鄰居無不稱羨。姐妹四人生怕出嫁後無人照顧她們的父母,便爭著不嫁。在大姐的提議下,她們在自家的大門口各栽一棵槐樹,並約定槐枯者嫁,槐茂者留。大姐不忍心耽誤妹妹們的青春,便偷偷用熱水澆灌三人的槐樹。不料三個妹妹發現了姐姐的玄機,也用熱水澆灌她人的槐樹。這樣過了一段時間,四棵槐樹不但沒有被燙枯,反而更加枝繁葉茂。四姐妹懷疑是上天昭示,越發堅定留家侍親的決心。後來,她們的事跡感動了上蒼,一家六口變成神仙飄然升天。為了記住四女孝親的故事,人們將村名改叫四女樹。

明嘉靖《恩縣志》還將四女遺槐作為“恩縣八景”之一加以記載。再後,人們從弘揚孝道出發又在此建寺塑像,故村名隨之改為四女寺,並有明成化《重修四女祠記》石碑為證。自此,當地為政的官員和運河中過往的文人墨客,多對四女孝親的故事有所歌詠。民國修纂的《重修恩縣志》不僅在藝文志中收錄了大量詩篇,而且還錄有四女遺像。

四女孝親的傳說是中國幾千年孝文化的產物。它比舊時宣揚封建孝道的通俗讀物《二十四孝圖》中的沈雲英《忠孝雙全》、張菊花《跪父留母》以及劉蘭姐《勸姑孝祖》的故事,更為生動傳神。原因在於它就發生在人們的身邊,因此它在當地的社會教育意義極強,是封建社會孝道教育的生動素材。正是此地建起四女樹祠,後來的人們才開始有了參觀和祭拜四女的習俗。不知不覺間,許多善男信女被四女的事跡所感動,使孝敬父母和睦鄉鄰成為大家的自覺行動,也使此地的孝道文化蔚然成風。

家庭是社會的細胞,家庭穩定是社會穩定的基礎。歷來的統治者都懂得這個道理,所以孝文化從國家層面上逐漸成為儒家文化的重要組成部分。同時,歷代統治者也都不遺余力地倡導和引領孝道文化。原恩縣在這方面遺留下來的文獻資料比較豐富。如1935年《重修恩縣志》記載,恩縣境內舊有“孝子台3座:一在縣北10裡,為孝子王弘廬墓所築;一在縣東北12裡,為孝子宋曰智廬墓所築;一在縣西南18裡,為孝子譚訓廬墓所築”。

另外,我們還發現了一件1942年恩縣政府頒發給縣民劉錫祺的孝子獎狀。該獎狀為近代銅版紙,長26.4厘米,高30.7厘米,帶有梅花圖案的邊框,內容為毛筆手寫,上面既有縣政府大印,又有縣知事王化三的個人印鑒。劉錫祺不僅孝敬父母,而且對自己年幼的弟弟照顧得也很好,以致受到鄉裡鄉親和親戚朋友的一致贊揚;政府不僅為他頒發了孝子獎狀,而且還在他家的大門上掛上了“追蹤曾子”的匾額。在建設社會主義和諧社會的今天,四女祠、孝子台、孝子獎狀等,都是向我們展示“孝道文化”不可多得的實物資料。

漕運重鎮與“恩縣二衙”

四女寺鎮舊有水上交通優勢。從這裡乘船可以北達通州,南抵杭州;這裡的渡口又是與河北故城縣連接的要道;建於清光緒年間的“減水閘橋”,在四女寺衛河以東,橫跨減水河,是德州進入四女寺的津梁。

現在的這段運河,始建於明永樂九年(1411),為汶上縣的白英老人所設計,工部尚書宋禮督修的。明清兩代這裡的漕運繁忙,既促進了該地的商業繁榮,也加速了四女寺的城鎮建設進程。圍繞漕運而設立“四女寺水次倉”,負責“收兌軍米交兌軍衛官船”。雖然該倉毀於嘉靖十五年(1536)的火災,但嘉靖十六年(1537)知縣杜永昌馬上予以重修,足可說明它的重要程度。後雖不稱水次倉,但恩縣的倉廒還是依此為主,直到光緒年間“四女寺仍有3倉”。在古代鐵道、海運未通以前,運河為南北唯一之交通線路。

據口耳相傳,漕運極盛時這裡一天經過的漕船為999艘,每船載糧1000石,其運量足以令人瞠目結舌。每當漕船畢至,百貨雲集,兩岸市鎮的生意就顯得異常活躍。使人扼腕歎息的是,清鹹豐五年(1855),黃河在河南省的銅瓦廂決口,本由江蘇鹽城入海的黃河,改由山東境內的無棣入海,此時的黃河將京杭大運河攔腰折斷,南漕大宗改由海運,糧船取消,而河道頓歸寂寞。然而河南、安徽鄰近數省之糧,每年仍由陸路轉運到聊城或臨清,再雇傭民船,經由此道漕運至京。自光緒以後,南漕一律改征銀兩,漕運徹底廢除。民國以後,運河內雖有帆船往來,所運貨物亦多屬煤炭、木石等物。

在漕運興盛的年代,為滿足漕運人員和過往客人的飲食、娛樂和購物之需,四女寺的商業和服務業順勢而生。天久日長,竟使得該鎮店鋪林立,商賈雲集,買賣興隆,富足一方。尤其是一年兩度的四女寺廟會,更是船舶輻辏,車水馬龍。“千乘旌旗分羽衛,九河春色護樓船”是其歷史上的繁盛寫照。

南方的竹器、茶葉、絲綢、大米,景德鎮的陶瓷,北方的皮貨,沿海的水產品,當地的水果、糧油、蔬菜以及日用雜品、生產器具,一應俱全。運河岸邊小吃、酒肆的幌子隨風搖曳。連精明無比的晉商也來四女寺創業經營,他們建造和居住的山西會館,在恩縣志中有詳細的記載。

這裡著名的歷史遺跡有:四女祠、觀音寺(安樂鎮,即四女樹,舊有紫水院,耕得石刻,始知後衛河流出“白石觀音”,或院遺像雲)、六合寶光聖塔、娘娘廟、十方院、孫公居相(名宦)祠、清真寺、山西會館。其中縣志中關於觀音寺的記載為:“在四女寺鎮衛河南岸,建有81間石佛寺,相傳古貝州時所建築。”因古貝州改稱恩州,為北宋慶歷年間事,所以觀音寺的建立應早於北宋時期,大概可以推定為隋唐或五代時期所建。明嘉靖《恩縣志》觀音寺條,說“景泰四年(1453)僧行儒重建”,再一次證實它的歷史之古老。

另外,宋代人孟克從墓和元代人郭仲彬墓均建在四女寺,也能夠說明宋元時期,四女寺已是經濟比較繁榮的運河重鎮了。況且郭仲彬是元代恩州達魯花赤,他雖然辦公地點在今武城縣城,但已經將家安在四女寺鎮了,足可說明該鎮的歷史悠久和繁榮程度。一直到民國時期,此地的運輸業和商業仍比較繁盛。

為了便於管理四女寺的社會治安,同時也是為了增加政府的稅收,明清兩代的恩縣政府都在四女寺鎮設立第二個縣政府,即“縣丞署”,俗稱“二衙”。作為縣級政府,同時設立兩個衙門的事例,在中國的版圖上不可能找出太多。

“北方都江堰”與“旅游勝地”

四女寺段的衛運河道,是隋炀帝開挖大運河時運用原有的衛河河道修成。從地形上看,四女寺以西、以南廣大地區,地勢低窪,總體呈漏斗狀,素有“九河匯流”之稱。運河從這裡轉彎北上。該鎮的運河以西南岸,舊有一座專洩窪下被淹之水的進水口。無論河決、雨霪,凡有積水,由此洩入運河,以免水患。

這裡的減水閘,與四川成都都江堰有相同的原理與功效,人稱“北方都江堰”。在運河向北的轉折處,原建有一條低矮的石壩。明嘉靖十六年(1537)《恩縣志》載:“減水閘在縣治西北五十裡衛河南岸。嘉靖十五年(1536)知縣杜永昌奉工部郎中楊旦奏請,明文創置。遇河漲以便洩水。”

有了這道堤壩,上游流下來的水流,只要不漫過石壩,則被石壩攔在河床內順著運河河道向北流去。如果上游流下來的洪水特別巨大,來到石壩處,高於石壩的水,就會徑直漫過石壩流入預先挖好的減水河,而石壩以下的水會繼續流向北去的運河河道。這樣以來,既能確保過往船只的通行,又能保證運河下游不會決堤。應該說,此地的減水閘是當之無愧的中華民族聰明智慧的結晶,是人們了解古代水利工程的教科書。遺憾的是,該減水壩後被南進洪閘所替代。

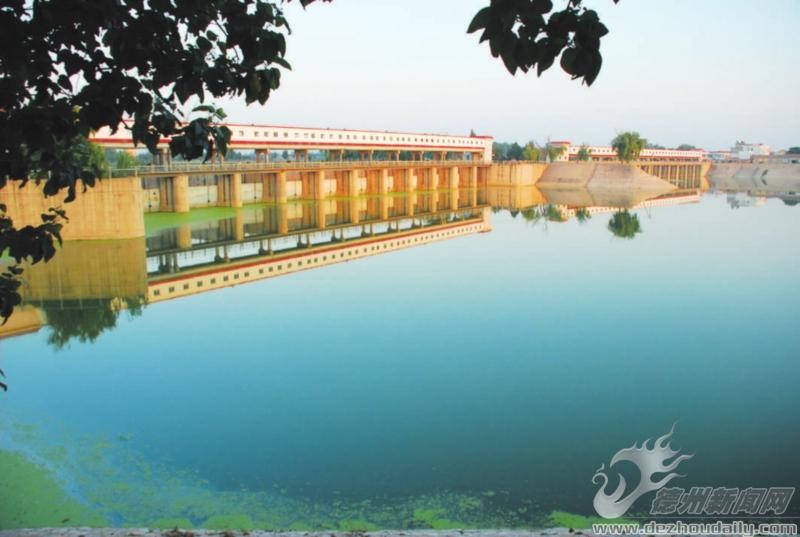

雄偉壯觀的四女寺樞紐,位於武城縣四女寺村東北衛運河、漳衛新河和南運河的銜接處。它興建於1957年11月至1958年5月,由水利部北京勘測設計院設計,水利部第六機械工程總隊施工,一次性完成節制閘、南進洪閘、船閘和電站土建工程。

如今,武城決心建成以“孝文化傳播基地”為核心的四女寺風景區,向社會集中展示運河文化、禮孝文化、佛教文化以及民俗和生態文化。將要建設孝女祠、佛光寺、山西會館、泰山行宮、四女寺大街、郭氏莊園、萬姓先祖紀念堂、老人安養院等項目,總建築面積近66萬平方米,投資近20億元。

項目建成後,游客置身於此,將在領略雄偉壯觀的水利設施和眾多仿古建築的同時,也能夠親近自然,呼吸森林氧氣,同時增長許多歷史與科技知識,使自己的靈魂再次得到洗滌。據了解,四女寺風景區將分期分批建設。現已初步建成占地20畝和400畝的四女祠與佛光寺。在景區的南大門處的六五河上,已建成漢白玉石橋一座,三座跨路牌坊拔地而起。正在開工建設的有占地50畝的泰山行宮和占地25畝的魯商會所。

我們有理由相信,景區的建設必將推動武城縣文化旅游業的發展,對優化該縣的產業結構,促進勞動就業,推動縣域經濟社會又好又快發展發揮重要作用。同時,對長期生活在鋼筋水泥框架內的德州市民,也是最近最方便的休閒觀光去處。

- 上一頁:伯溫古村有所“村民夜校”

- 下一頁:錦溪古鎮 一幅動人心魄的絕妙畫卷