千年古鎮碧湖 在緩緩地消逝

日期:2016/12/14 9:50:23 編輯:古代建築史

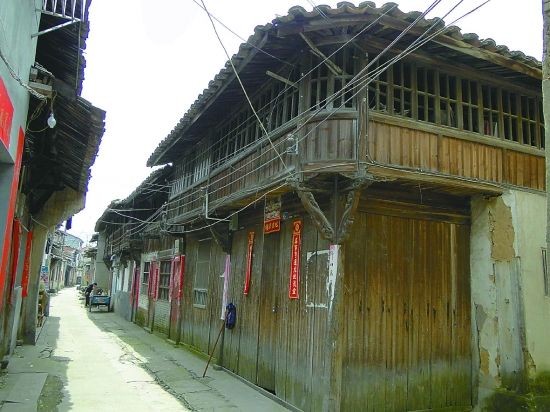

鱗次栉比的老商鋪

典型的中西合璧式建築

下南村

穿越千年的通濟堰

八百裡瓯江,八百裡綠。

碧湖平原是瓯江流域最大的沖擊平原,田野廣袤,坦蕩如砥,碧水藍天,碧波蕩漾,以“碧湖”二字命名,可謂名副其實。漫步而來的千年時光,人類就在這裡繁衍生息,編織古鎮裡最原始的生命氣息,直至最絢爛點……

曾幾何時,這是一座隱透著靜谧與歷史的千年古鎮,那份純淨且唯美的傳統元素與興盛的農耕文化和集市貿易相碰撞時,一度擦出了“處州糧倉”、“邑西一都會”之美譽火花。滄海桑田、斗轉星移。這座古鎮飽經風雨洗禮,有些歷史,在生活:恬靜、悠然;有些文脈,卻在消逝:落寂、淒涼。

古街巷、古商鋪,在漸漸地告別

在一個春夏相交的清晨,伴隨著點點晨曦,我開始了千年古鎮的尋蹤之途。

古鎮的一天就是從菜市場外這條古街開始的。小巧的舊瓦房掩映在綠樹之中,成了古鎮的早餐店。那對系著圍裙的中年夫婦正在店門口招攬客人,他們是早餐店的主人,一口純正的本土方言聽著格外親切,笑靥迎人的淳樸是剔除利益之外的民風,如此淡定的人文風景讓人陶醉。

在這裡,沒有形色匆忙的路人,沒有緊迫感和壓抑感,有的只是一碗手磨的純正豆漿、剛出爐的大燒餅、熱騰騰的肉包子和那香噴噴的蔥卷,更重要的是,價廉物美。

漫步在古街巷內,方塊狀的石頭延伸成歷史發展的道路,光滑的石板記錄著古鎮人民勤快的步履。當地的長者說,他們習慣稱碧湖為“碧湖街”,碧湖鎮舊時只有兩條商業街:內湯街(裡湯街)和人民街(上街、下街)。抗戰時期,下街的店鋪全部被日軍燒毀,如今看到的都是日軍撤退後重新建造的。

於是,我知道了這條古街的名字——下街。

古街沿街店鋪林立,大小不一,新舊不一,經營項目更是五花八門,象征著這個古鎮舊時商貿流通之繁華。駐足停望,一個燒酒店出現在眼前,暗紅色的油漆在店門口的木板上打出了“招牌“——買燒酒十斤,送三斤。再往前走幾步,一家酒坊映入眼簾,“酒”字幾經剝落,只留下了灰白色的印記,只有那“坊”字清晰可見。據當地人說,碧湖人歷來有釀酒的傳統,出售的家釀酒大多以糯米為原料,制成黃酒、白酒,口味純正,或淺盞小酌,或開懷暢飲,因此,在當時,酒店生意格外紅火。只不過,如今門店冷清,經營慘淡,令人惋惜。

繼續穿梭於古街之內,各種商鋪接踵而至:理發店、草藥店、小吃店、衛生室、打鐵店、棉匠店……它們都存在於古街之內,只是,樓在人非,樓因人異。商鋪內傳出的麻將聲、長椅上的鼾聲,還有拆除舊房的敲打聲,混雜成片,讓這條古街道不再純正。

這些“蟻居”於古街巷內的店鋪,唯一的相同點是,都保留了木板的門面,還有貼於門上的對聯,那是古街巷內最奪目的色彩。然而,一些不和諧的細節無可避免地刺痛著這座千年古鎮:蜘蛛網遍布檐角,一處一處;泛黃甚至發黑的紙張貼滿屋外,一層一層;許多古老而別具韻味的老門如今都被當成後門或是側門,加上一把銹跡斑斑的鎖,從此無人問津,取而代之的,是刷上新漆的大門,一道一道。

“市廛多少著忙客,柳岸白鷗閒自飛。”

“上市魚蝦賤,堆盤橘柚香。”

“遙知碧湖畔,晚市暗戎戎(興盛)。”

這是清代詩人歌詠碧湖鎮的詩詞。雖是片言只語,卻向我們描繪了一幅人口集聚、市井繁榮、農貿興旺的畫卷。回首曾經,當集市流行的時候,時光早已流轉千年。

然而,在當代的這些古巷內,還能留下些什麼?你是記住了靜谧的古街巷還是記住了殘破的商鋪?徜徉在故地新天間,如果把一條條古街看做滿載記憶的膠片,那麼要讓沿街商鋪光影重現的鑰匙又在哪兒?

戲院巷、人民巷、幸福巷……或許,通過這些熟悉的弄堂名,還有人能找回那份遠去的記憶。期盼在某一天,突然傳來一個聲音:“快看,古街道情不自禁地跳躍起來了。”

看著眼前古街巷的蕭條和商鋪的落寂,甚至讓人有些不敢憧憬。

在古街道尋覓、駐足、思考,有點凝重、有點生澀、有點不堪回首。

古民居、古村落,在緩緩地消逝

人類日常生活和言行舉止的沉澱叫文化。而在碧湖這座千年古鎮上,古民居、古村落的存在則經歷了一個泛文化的洗禮。然而,並非每一棟民居都發生過傳世的故事,並非每一個傳世的故事都與民居有關,假如兩者相遇,那麼民居就會顯得神秘,故事就會透出厚重。

在碧湖的一條老街巷中,有一座最典型的中西合璧式建築—— 位於戲院弄6號的沈宅。它建於民國十六年,外觀堅固厚重,立面裝飾具有十足的西洋風格,工藝十分講究,獨具匠心,充分體現了西洋建築高雅華麗的氣勢。屋內廳堂及軒廊上的梁、枋、闌額、牛腿等均施以雕刻,題材為吉祥動物和富有一定寓意的植物花卉、亭台樓閣等。

沈氏家族在碧湖鎮留下的最大歷史痕跡就是房子。建於清代的沈家邸在2003年6月被列為市級文保單位,西面有兩重牌坊式磚砌大門,門額上的磚雕文字雖然在文革中被鑿去,但依稀還可辨認,第一重大門的門額文字為“中山舊家”,第二重大門的門額文字為“明經”,表明了主人不忘祖先,與為人處世的思想。

相比於沈家邸,沈氏宗祠更多的是一種追憶。當我們到達沈氏宗祠門口的時候,發現厚重的大木門緊閉,一把大鎖鎖住的不是一座宗祠,而是一段歷史。從門縫望進去,只見宗祠內雜草叢生,狗尾巴草在微風中孤單地搖曳著。此刻,我們才真正明白:什麼是“遺址講述往事,歷史昭示未來”。

到此,心情不禁開始壓抑起來。於是抬頭仰望,從古民居之間“誕生”的狹長而細小“一線天”,天空至天際呈現出“鋼琴王子”——克萊德曼眼球般深邃的藍色,在我目不暇接之際,猛然間從某個窗口飄出一段悠揚的《茉莉花》,好似催化劑一般,深藍色的激情一湧而上。我相信,此時每個人心中都會不由自主地震撼,如此和諧而又合拍的環境,在如今這座千年古鎮裡,極少能遇到。

在當地村民的指引下,我們來到了下南山古民居群,這個始建於明萬歷年間、距今已有四百余年歷史的古村落依山而建,呈階梯狀分布,鱗次栉比,錯落有致。現存30多幢明末清初至民間的民居,在2001年7月被公布為市級重點文保單位。村落建築以泥牆、木構架、青瓦的三開間或四開間形式為主,風格統一古樸。拾級而上,先後遇見三位來自上海的老年寫生愛好者,顯然,他們被這裡純天然的青瓦泥牆建築、卵石路、古樟深深吸引了。

如今,原來的村民已整體搬遷至山下的新村內。古民居內已無人居住,隨處散落的是被主人丟棄的用具:三只腳的桌子、傾斜的櫃子、坐上去會“吱吱作響”的木床……

整個村落顯得破敗荒涼,部分民居已出現傾斜、倒塌,大部分民居亟待修葺保護,幾乎所有的民居都陷入“危機”之中,因為它們不知道,在哪一天,會有一場不測風雲,將它們吞噬,徹底地吞噬,不留痕跡。

百年民居,釋懷了古鎮的時光和歲月;镌刻了幾代人的光榮和夢想,也記載了已經逝去的苦難和歡樂。

通濟堰,在輕輕地呻吟

在碧湖這座千年古鎮之上,無論你是要尋覓淙淙源頭,還是要一覽江山半壁,只有走過通濟堰,你才能真切地感受到讓人肅然起敬的歷史氣息。走在這裡,你可以感覺到水的活力,進而感覺到一個古鎮的心跳。

通濟堰創建於南朝梁天監年間(502-519年),迄今已沿用1500多年,干渠長22.5公裡,分支渠四十八條,毛渠三百二十一條,大小概閘七十二座,它不僅是一項構思獨特、極具科技水平的古代水利工程,而且是世界水利史上第一座拱型堰壩,至今仍發揮供水興利、造福碧湖平原的作用。1961年被列為浙江省第一批文物保護單位,2001年被列為國家級重點文物保護單位。

作為通濟堰水利工程最主要的部分,攔水拱壩位於堰頭村,堰頭村除村名與通濟堰有著密切聯系外,整個村落的格局也與通濟堰密不可分。在堰頭村東首,建於北宋政和元年、世界上最早的水上立交橋——俗稱“三洞橋”的“石涵”悠然坐落於此。不遠處,便是文昌閣,俗名八角亭。據當地族譜記載,在明清時期,堰頭村共有數十族人取得功名,為昌文風,在路亭的基礎上重修成文昌閣。進入閣內,那條昔日供路人小憩的長板凳早已積滿塵土,昨日的繁華早已消失殆盡。而那三面抹灰夯土牆,歷經時光的斗轉星移後,是否會因為無法接觸世人的足跡而感到無奈和悲哀呢?

沿渠邊行走,白牆黑瓦的民居和兩岸千年古樟譜寫曾經的輝煌和如今的淒涼,人家盡枕河的風韻依稀可辨。村落內現存清朝至民國時期的建築近20余幢,曾經古樸自然的田園風光與巍巍古堰交相輝映,因而堰頭村成為《女大當婚》、《藍天鴿哨》兩部影片的主鏡頭拍攝處。

如今,當我再次沉浸於這片村落裡居民臉上樸實風情的時候,無意中的一瞥,卻大煞風景:通濟渠內那些黃綠交加的物體,還有漂浮在水面上的塑料袋、飲料瓶,其中仍有不少來自於兩岸居民的生活垃圾,直擊眼球,讓人痛心不已。

幾位滿頭白發的古稀老人神色黯然地坐在積滿塵埃的屋檐下,門前的兩只大燈籠,蛛網纏繞,即使沒有掩蓋“千年古堰”的筆跡,卻再也難以讓人提起欣賞的興致。不遠處,幾位工人正在拆除老房子,一塊塊卸下的木板,恰似一段段被抹殺的歷史,取而代之的,是白至刺眼的石灰粉,左右一刷,瞬間煥然一新。只是那“不倫不類”的建築風光,讓人油然而生一股莫名的傷感。

一路感慨,不知不覺來到了位於村西首大壩北岸的詹南二司馬廟,俗稱“龍廟”,是為紀念詹南二司馬創建通濟堰而建的。祠內,原保存有唐、宋、元、明、清及民國時期的碑刻二十二通,現存十八通,記錄了通濟堰歷代修建情況,以及堰規、堰圖等。在這裡,我們遇到今年84歲的諸葛大爺,他負責看管祠宇,他記不清自己是第幾代守廟者了,他只記得,他的父親,他的祖父一直寸步不離地生活在這廟內。

走出祠宇,繼續徜徉在一行行虬枝盤纏的古樟下,走過陽光斑駁的鵝卵石子路,靜靜地聆聽千年古鎮的呼吸,斯時斯景,本應讓人如癡如醉,塵心盡去,俗思盡滌。然而,我卻怎麼也尋不回古鎮曾經的缥缈、靈動……

夕陽西下,伴著晚霞,我遲暮而歸,離開了這座承載著時光的千年古鎮。

但我深深地意識到:碧湖這座千年古鎮,她一邊生活,一邊卻在消逝:古街巷、古商鋪,在漸漸地告別;古民居、古村落,在緩緩地消逝;通濟堰,在輕輕地呻吟……突然,心頭一陣恐慌,歷史的幕布不應就此拉下,可是,誰來為它持續拉開呢?中國規劃網杭州10月29日電 記者汪志民