還原一位真實的辛亥“元老”

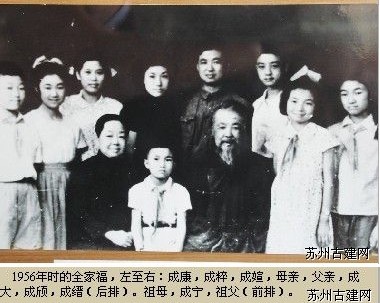

日期:2016/12/14 18:49:38 編輯:古代建築史

2011年4月3日,清明節前夕,穹窿小王山景區來了一批特殊客人。李成缙,曾任新疆師范大學黨委書記,是李根源的孫女。李根源墓前,老人一遍又一遍地對著先人告白:“我們一直按照您的教誨,一輩子做好事,沒有辜負您的期望……”

百感交集李氏後人重游小王山

66歲的李成缙是李根源的孫女,“還是26年前參加紀念會活動時來過,這裡大變樣了。”老人有些激動,拿著相機不停地按著快門——不放過每一個角落。多年後故地重游,李成缙心情異常激動:沒想到改建得這麼好,祖父在天有靈也會特別欣慰的。展覽堂內,拐杖、杯子、衣物,她睹物思人,忍不住紅了眼圈。走在竹海裡,看著一草一木,特別是看到祖父當年留下的摩崖石刻,她更忍不住跳下去,仔仔細細地拍下來。在她眼裡,這裡的每一個角落都讓她那麼珍惜。

李成缙的父親李希泌是李根源的五兒子,也是晚年一直隨侍李根源身邊唯一的兒子。1951年,朱德將李根源接到北京養老後,李希泌陪著李根源一起在北京生活,李成缙在祖父身邊度過了短暫的童年,當時她只有七歲。在李成缙的記憶裡,祖父為人正直清廉,吃得十分簡單,“一個鴨蛋可以吃七天,整天就是一個大褂,布鞋破了補一下再穿。”李成缙說,當年跟祖父一個桌子吃飯,一人一份,絕不准浪費。嚴厲又慈祥的祖父一生做好事,但自己卻不願意麻煩別人,幾次病重住院,家人輪流陪護他時,雖然很痛苦,他盡量忍著不去麻煩人。“祖父晚年時身體不好,在家裡每天經常做的事便是讀唐詩背宋詞,一直教導我們要做好事。”祖父的淡泊名利與愛國主義精神也深深地感染著李成缙,19歲時,她便自告奮勇支援新疆,而抗戰期間曾去過新疆的李根源也十分支持她的行動,這其間李成缙與祖父一直保持著通信聯系,直到祖父去世。

老人的感激之情溢於言表,面對陪同的景區工作人員,她一個勁地致謝,而當聽說多年致力於保護小王山石刻的八旬老人金雲良身體不好住進了醫院,她更仔細記下了聯系方式,一定要去醫院當面致謝。“沒想到做得這麼好,你們做了那麼多。”語無倫次的老人為了表示感謝,特意帶了一份“禮物”:1991年父親李希泌到美國後一直對蘇州念念不忘,提筆寫下的第一幅字便是著名的《楓橋夜泊》,知道李成缙要來掃墓,遠在美國洛杉矶的姐姐特意讓她把父親的這幅字送到蘇州,捐給小王山李根源紀念館。同時捐贈的還有李根源曾贈給姐妹倆的“勇智”、“激流勇進”等。

生活簡樸親人眼中的李根源

李根先先生是李根源的堂弟,曾是雲南保山第一中學英語教師。在李根先眼裡的李根源或許更加的真切,而他曾經的描述則為我們還原了一個更加真實的李根源。

他每天早起,必到空曠之地呼吸新鮮空氣,活動全身,彈腿,擴胸,瞭望遠處青山綠水。我記得,有一次他觀景後寫過這樣一首詩:“翠峰小樓西,昆海小樓東。湖山一眺望,都在莽蒼中”。他每天早起鍛煉身體是堅持不懈的。逢到下雨,也必在樓上或樓下活動。

看書敏捷。他看的書,古本線裝的占多數。他全力編纂《永昌府文征》時,桌上堆放著很多書。先生看書很敏捷,只聽見翻書聲,看到需要的就折起來,另放一處,再抽一本繼續翻閱。我對此很留意,因為我在童年的時候早就聽說李印泉走馬觀對聯的趣聞,有幸親眼看到他閱讀能力之強,深感過去的說法雖有些誇張,但也名不虛傳。他年過花甲時,看書仍如此敏捷,真是老當益壯。

喜歡寫詩。作詩是他一生愛好之一。他所寫的詩,詩中有事,事中有人,可謂之史詩亦無愧也。他寫成草稿後,總反復修改,哼了再哼,唱了再唱。他常說,平仄在其哼,韻律在其唱。既不見他翻韻腳,也不見其劃平仄,只是詩成後再唱幾遍,錄成詩稿;以後又翻出來,一看再看,一改再改,多次哼唱認可以後才謄正存放,待機印版。據我所知,未錄入《曲石詩錄》者為數不少,今其存稿已佚,真太可惜!

飲食不特殊。在雲貴監察使署時,有幾桌人開飯,大家吃什麼,他也吃什麼,絲毫不特殊。豆豉、醬豆腐、騰沖臘腌菜,幾乎每飯不離。我吃醬豆腐很粗,經常是一塊醬豆腐一分為四,一筷子就夾四分之一。他說,你不覺鹹嗎?他還對我說:“我在騰沖來鳳書院學習時,一個鴨蛋要分為兩餐下飯,比起宋代范仲淹的劃粥而食,當然好多了。要從日常的吃穿養成節儉的生活啊!”我聽了他這一番話,很受感動。先生在生活上稍不同於別人者,就是早上起床與晚上睡前,吃一杯滴上幾滴魚肝油精的開水。這是因為他割過闌尾,時常便結,吃些魚肝油可起潤滑作用。

穿著樸素。他日常穿戴小布帽、大布衫、黑襪子、青布鞋,從不穿絲綢羅緞。他的衣服要穿到補了再補,直到不可綴補才不穿。有一次,何應欽來拜訪他。何與他握手,不知怎的何伸進了他袖口的夾縫內。當何的手退出來後,他們相視而笑,先生也毫不在意。在昆明崇仁子瑜園居住時,他的枕頭破了好幾個洞,我說:“買個新的吧!”他說:“抗戰時期,一切從儉,補一補盡可以墊些時候。”我把此事告訴馬夫人,她說:“你大哥既這樣說,也只好依他,如果買了新的,反要受他的責備”。

克己待人。先生的生活對己越簡單越好,但對別人則特別大方。過春節時,先生雖然自己不寬裕,但他還惦念老朋友,給他們送過年錢。他曾親手交給我二百元半開(兩個半開合一個銀圓),叫我送給李烈鈞將軍。李烈鈞將軍是國民黨元老,抗日時期來到昆明養病,眼昏、腳軟、行動困難,先生歡迎李烈鈞將軍全家住到他在溫泉的家裡,李烈鈞將軍接到他送過去的過年錢,感動地說:“以往我在雲南講武堂當教官,印老是總辦,他知道我用錢多,不時地給我送錢;今天,我們都老了,他還送錢給我啊!”

簡樸卻溫馨愉快的歲月成了她一生的回憶

李成粹是李成缙的姐姐,知道記者采訪李根源與小王山的故事後,更從美國洛杉矶打來電話跟記者講述了她記憶中的祖父。

李成粹說自己是1951年跟著母親和兄弟姐妹們一起到重慶與祖父生活在一起的。到北京生活時,她還在讀小學四年級。兒時的李成粹並不知道從前的爺爺做過什麼,到底有過什麼顯赫的過往,而所有這些她都是後來看了一些紀念文章或書籍才知道。當時印象最深的便是爺爺一直教導自己,要好好讀書、好好做人。當時爺爺靠工資生活,雲南還有其他家人,爺爺的工資一半要寄到雲南,因而大家的生活都十分簡樸。與妹妹成缙相比,姐姐成粹與祖父在一起的時間更長些。“高二時,我得了一種嚴重的慢性疾病,在家養病。那個時候爺爺已經行動不便,需要靠拐杖才能走路,因而陪在爺爺身邊的時間更多一些。”李成粹說,至今爺爺的白須、甜甜的微笑仍然深深地印在心靈的最深處。那段時間,雖然簡樸卻溫馨愉快,成了自己一生的回憶。甚至有一段時間,她曾特別想當醫生,就想能夠讓爺爺活著。

事實上,爺爺的一生也深深地影響了李家的後人。父親李希泌是李根源最小的兒子,也是大家公認的“孝子”。祖父41歲時,恭請老母離老家至廣州,他在廣州上任,母子團聚,跪地抱母痛哭。其後,老母隨他行。事實上,那個時候,祖父急需為母親安排安適的居住地方。當時蘇州已有同鄉定居,同學鄉人沈芷馨在蘇州高等審判廳任推事。此外吳中還有多位同盟會舊友,蘇州葑門有雲貴同鄉會館等,種種因素促成了祖父的蘇州退隱,而曾祖母亦十分中意蘇州。曾祖母認為亂世政壇事端多,勸祖父早退,習書教子。祖父在1912年游覽過蘇州,曾表示過“這人間天堂,人人都會動心”。作為第二故鄉的蘇州,祖父在遷入十全街前,曾住在小市橋陸燦庚宅。

而父親李希泌與蘇州的淵源亦十分深厚,不僅娶了蘇州姑娘為妻,他少年時,曾在小王山上教過書,中學退學後拜章太炎為師就在穹窿山的寧邦寺裡練拳讀書。李希泌跟李根源分開的時間不長,大部分時間呆在一起,以至於晚年時李希泌曾留下遺囑,死後也要葬在蘇州小王山,永遠陪著父親母親。

另外一位健在的“證人”則是李成粹的“娘娘”——她的弟弟是李成粹祖父母的義子,她的父母是祖父母的好友,她親口對李成粹說“你的祖父是大孝子,我們都欽佩他,我在十全街住過,到過小王山,我的母親送弟弟到小王山學校學習,主要就是學你祖父的孝道。”

李成粹還講述了這樣一個細節。

當年她陪著祖父在家裡養病時,祖父每天下午在家裡讀書寫字,而李成粹則幫著磨墨。她清楚地記得當時爺爺曾跟她聊家常一樣地說,他在蘇州寫《吳郡西山訪古記》時非常辛苦,早出晚歸,而且每一處都親自到現場勘察。爺爺說,他編過很多書,但是最花精力而且最有價值的一本書就是這本了。爺爺當時還說,希望子孫們長大了能幫著把這本書出版,到時候一定會非常有用,而且會是一本很有價值的書。只是喜歡化學的李成粹並沒有走上這條道路,“很多東西失去了才懂得它的價值。”李成粹不無遺憾地表示,當時年幼的自己並沒有真正理解祖父,如今想起來是一件多麼遺憾的事情啊。

出書立傳“大愛”情懷永不磨滅

事實上,除了李氏家族後人外,出書立傳追憶李根源的大有人在。

1998年5月,李希泌的學生金雲良自費出版了《飲水思源憶印公》文集。同年11月,陸星著的《李根源傳》由中國文史出版社出版。1999年9月,由謝本書、李成森著的《民國元老李根源》由雲南教育出版社出版。2005年9月,雲南省文史研究館出版了《李根源紀念文集》……

陸星在後記中這樣寫道,“李根源在反對曹锟賄選總統失敗後,退隱吳門,稱蘇州為他的第二故鄉。我很欽佩這位老先生在我桑梓之地提倡興辦農村教育、興修水利、保護文物、崇揚國學、保護鄉民的熱心毅力,這些都是促成我撰寫《李根源傳》的動力。”而這也足以讓後人永遠銘記於心。

百感交集李氏後人重游小王山

66歲的李成缙是李根源的孫女,“還是26年前參加紀念會活動時來過,這裡大變樣了。”老人有些激動,拿著相機不停地按著快門——不放過每一個角落。多年後故地重游,李成缙心情異常激動:沒想到改建得這麼好,祖父在天有靈也會特別欣慰的。展覽堂內,拐杖、杯子、衣物,她睹物思人,忍不住紅了眼圈。走在竹海裡,看著一草一木,特別是看到祖父當年留下的摩崖石刻,她更忍不住跳下去,仔仔細細地拍下來。在她眼裡,這裡的每一個角落都讓她那麼珍惜。

李成缙的父親李希泌是李根源的五兒子,也是晚年一直隨侍李根源身邊唯一的兒子。1951年,朱德將李根源接到北京養老後,李希泌陪著李根源一起在北京生活,李成缙在祖父身邊度過了短暫的童年,當時她只有七歲。在李成缙的記憶裡,祖父為人正直清廉,吃得十分簡單,“一個鴨蛋可以吃七天,整天就是一個大褂,布鞋破了補一下再穿。”李成缙說,當年跟祖父一個桌子吃飯,一人一份,絕不准浪費。嚴厲又慈祥的祖父一生做好事,但自己卻不願意麻煩別人,幾次病重住院,家人輪流陪護他時,雖然很痛苦,他盡量忍著不去麻煩人。“祖父晚年時身體不好,在家裡每天經常做的事便是讀唐詩背宋詞,一直教導我們要做好事。”祖父的淡泊名利與愛國主義精神也深深地感染著李成缙,19歲時,她便自告奮勇支援新疆,而抗戰期間曾去過新疆的李根源也十分支持她的行動,這其間李成缙與祖父一直保持著通信聯系,直到祖父去世。

老人的感激之情溢於言表,面對陪同的景區工作人員,她一個勁地致謝,而當聽說多年致力於保護小王山石刻的八旬老人金雲良身體不好住進了醫院,她更仔細記下了聯系方式,一定要去醫院當面致謝。“沒想到做得這麼好,你們做了那麼多。”語無倫次的老人為了表示感謝,特意帶了一份“禮物”:1991年父親李希泌到美國後一直對蘇州念念不忘,提筆寫下的第一幅字便是著名的《楓橋夜泊》,知道李成缙要來掃墓,遠在美國洛杉矶的姐姐特意讓她把父親的這幅字送到蘇州,捐給小王山李根源紀念館。同時捐贈的還有李根源曾贈給姐妹倆的“勇智”、“激流勇進”等。

生活簡樸親人眼中的李根源

李根先先生是李根源的堂弟,曾是雲南保山第一中學英語教師。在李根先眼裡的李根源或許更加的真切,而他曾經的描述則為我們還原了一個更加真實的李根源。

他每天早起,必到空曠之地呼吸新鮮空氣,活動全身,彈腿,擴胸,瞭望遠處青山綠水。我記得,有一次他觀景後寫過這樣一首詩:“翠峰小樓西,昆海小樓東。湖山一眺望,都在莽蒼中”。他每天早起鍛煉身體是堅持不懈的。逢到下雨,也必在樓上或樓下活動。

看書敏捷。他看的書,古本線裝的占多數。他全力編纂《永昌府文征》時,桌上堆放著很多書。先生看書很敏捷,只聽見翻書聲,看到需要的就折起來,另放一處,再抽一本繼續翻閱。我對此很留意,因為我在童年的時候早就聽說李印泉走馬觀對聯的趣聞,有幸親眼看到他閱讀能力之強,深感過去的說法雖有些誇張,但也名不虛傳。他年過花甲時,看書仍如此敏捷,真是老當益壯。

喜歡寫詩。作詩是他一生愛好之一。他所寫的詩,詩中有事,事中有人,可謂之史詩亦無愧也。他寫成草稿後,總反復修改,哼了再哼,唱了再唱。他常說,平仄在其哼,韻律在其唱。既不見他翻韻腳,也不見其劃平仄,只是詩成後再唱幾遍,錄成詩稿;以後又翻出來,一看再看,一改再改,多次哼唱認可以後才謄正存放,待機印版。據我所知,未錄入《曲石詩錄》者為數不少,今其存稿已佚,真太可惜!

飲食不特殊。在雲貴監察使署時,有幾桌人開飯,大家吃什麼,他也吃什麼,絲毫不特殊。豆豉、醬豆腐、騰沖臘腌菜,幾乎每飯不離。我吃醬豆腐很粗,經常是一塊醬豆腐一分為四,一筷子就夾四分之一。他說,你不覺鹹嗎?他還對我說:“我在騰沖來鳳書院學習時,一個鴨蛋要分為兩餐下飯,比起宋代范仲淹的劃粥而食,當然好多了。要從日常的吃穿養成節儉的生活啊!”我聽了他這一番話,很受感動。先生在生活上稍不同於別人者,就是早上起床與晚上睡前,吃一杯滴上幾滴魚肝油精的開水。這是因為他割過闌尾,時常便結,吃些魚肝油可起潤滑作用。

穿著樸素。他日常穿戴小布帽、大布衫、黑襪子、青布鞋,從不穿絲綢羅緞。他的衣服要穿到補了再補,直到不可綴補才不穿。有一次,何應欽來拜訪他。何與他握手,不知怎的何伸進了他袖口的夾縫內。當何的手退出來後,他們相視而笑,先生也毫不在意。在昆明崇仁子瑜園居住時,他的枕頭破了好幾個洞,我說:“買個新的吧!”他說:“抗戰時期,一切從儉,補一補盡可以墊些時候。”我把此事告訴馬夫人,她說:“你大哥既這樣說,也只好依他,如果買了新的,反要受他的責備”。

克己待人。先生的生活對己越簡單越好,但對別人則特別大方。過春節時,先生雖然自己不寬裕,但他還惦念老朋友,給他們送過年錢。他曾親手交給我二百元半開(兩個半開合一個銀圓),叫我送給李烈鈞將軍。李烈鈞將軍是國民黨元老,抗日時期來到昆明養病,眼昏、腳軟、行動困難,先生歡迎李烈鈞將軍全家住到他在溫泉的家裡,李烈鈞將軍接到他送過去的過年錢,感動地說:“以往我在雲南講武堂當教官,印老是總辦,他知道我用錢多,不時地給我送錢;今天,我們都老了,他還送錢給我啊!”

簡樸卻溫馨愉快的歲月成了她一生的回憶

李成粹是李成缙的姐姐,知道記者采訪李根源與小王山的故事後,更從美國洛杉矶打來電話跟記者講述了她記憶中的祖父。

李成粹說自己是1951年跟著母親和兄弟姐妹們一起到重慶與祖父生活在一起的。到北京生活時,她還在讀小學四年級。兒時的李成粹並不知道從前的爺爺做過什麼,到底有過什麼顯赫的過往,而所有這些她都是後來看了一些紀念文章或書籍才知道。當時印象最深的便是爺爺一直教導自己,要好好讀書、好好做人。當時爺爺靠工資生活,雲南還有其他家人,爺爺的工資一半要寄到雲南,因而大家的生活都十分簡樸。與妹妹成缙相比,姐姐成粹與祖父在一起的時間更長些。“高二時,我得了一種嚴重的慢性疾病,在家養病。那個時候爺爺已經行動不便,需要靠拐杖才能走路,因而陪在爺爺身邊的時間更多一些。”李成粹說,至今爺爺的白須、甜甜的微笑仍然深深地印在心靈的最深處。那段時間,雖然簡樸卻溫馨愉快,成了自己一生的回憶。甚至有一段時間,她曾特別想當醫生,就想能夠讓爺爺活著。

事實上,爺爺的一生也深深地影響了李家的後人。父親李希泌是李根源最小的兒子,也是大家公認的“孝子”。祖父41歲時,恭請老母離老家至廣州,他在廣州上任,母子團聚,跪地抱母痛哭。其後,老母隨他行。事實上,那個時候,祖父急需為母親安排安適的居住地方。當時蘇州已有同鄉定居,同學鄉人沈芷馨在蘇州高等審判廳任推事。此外吳中還有多位同盟會舊友,蘇州葑門有雲貴同鄉會館等,種種因素促成了祖父的蘇州退隱,而曾祖母亦十分中意蘇州。曾祖母認為亂世政壇事端多,勸祖父早退,習書教子。祖父在1912年游覽過蘇州,曾表示過“這人間天堂,人人都會動心”。作為第二故鄉的蘇州,祖父在遷入十全街前,曾住在小市橋陸燦庚宅。

而父親李希泌與蘇州的淵源亦十分深厚,不僅娶了蘇州姑娘為妻,他少年時,曾在小王山上教過書,中學退學後拜章太炎為師就在穹窿山的寧邦寺裡練拳讀書。李希泌跟李根源分開的時間不長,大部分時間呆在一起,以至於晚年時李希泌曾留下遺囑,死後也要葬在蘇州小王山,永遠陪著父親母親。

另外一位健在的“證人”則是李成粹的“娘娘”——她的弟弟是李成粹祖父母的義子,她的父母是祖父母的好友,她親口對李成粹說“你的祖父是大孝子,我們都欽佩他,我在十全街住過,到過小王山,我的母親送弟弟到小王山學校學習,主要就是學你祖父的孝道。”

李成粹還講述了這樣一個細節。

當年她陪著祖父在家裡養病時,祖父每天下午在家裡讀書寫字,而李成粹則幫著磨墨。她清楚地記得當時爺爺曾跟她聊家常一樣地說,他在蘇州寫《吳郡西山訪古記》時非常辛苦,早出晚歸,而且每一處都親自到現場勘察。爺爺說,他編過很多書,但是最花精力而且最有價值的一本書就是這本了。爺爺當時還說,希望子孫們長大了能幫著把這本書出版,到時候一定會非常有用,而且會是一本很有價值的書。只是喜歡化學的李成粹並沒有走上這條道路,“很多東西失去了才懂得它的價值。”李成粹不無遺憾地表示,當時年幼的自己並沒有真正理解祖父,如今想起來是一件多麼遺憾的事情啊。

出書立傳“大愛”情懷永不磨滅

事實上,除了李氏家族後人外,出書立傳追憶李根源的大有人在。

1998年5月,李希泌的學生金雲良自費出版了《飲水思源憶印公》文集。同年11月,陸星著的《李根源傳》由中國文史出版社出版。1999年9月,由謝本書、李成森著的《民國元老李根源》由雲南教育出版社出版。2005年9月,雲南省文史研究館出版了《李根源紀念文集》……

陸星在後記中這樣寫道,“李根源在反對曹锟賄選總統失敗後,退隱吳門,稱蘇州為他的第二故鄉。我很欽佩這位老先生在我桑梓之地提倡興辦農村教育、興修水利、保護文物、崇揚國學、保護鄉民的熱心毅力,這些都是促成我撰寫《李根源傳》的動力。”而這也足以讓後人永遠銘記於心。

李根源的另一位嫡孫李成森總結說:陸軍講武堂培養出很多名人志士,所以才讓人敬仰。社會各界敬仰李根源,就因為他是一個憂國憂民、愛國愛民的清官。“在我們家族當中,沒有一個後人沾他的光去過國外,也沒有一個後人獲得物質遺產,甚至連半間房子都沒有得到。”

其中最令人感動的則是金雲良。

這位八旬老人給自己封了一個頭銜:盡忠保護小王山文物的志願者。1979年復職後他便在阙茔小學任教。這期間利用業余節假時間,根據《松海》資料,他踏遍書山寸土,搜尋石刻,獲得石刻百余條,並由蘇州丁兆德逐條拍攝,隨後又於1998年出版懷念李根源先生的《飲水思源憶印公》文集。而此書則完全由金雲良本人自掏腰包出版,那個時候,他還僅僅是一位小學老師,經濟並不寬裕,以至於李希泌事後在為金雲良作序時亦不無感慨:“大作《飲水思源憶印公》早已收到,讀後感到寫得很真實,很有感情,與老伴談起出這樣一本書很不容易,花費精力不說,還要消耗財力,你是小學老師,經濟力量有限……”。

樸實、親切、慈祥……就是這樣一個真實的李根源,退隱姑蘇,雖是一介“草民”之身,卻心懷天下。在小王山蘆墓守孝,心裡掛念的卻還是國家安危、民族存亡,這份大愛情懷值得後人永遠銘記。

推薦閱讀:

世界上最著名的天葬台——墨竹止貢寺

圉卣

下放干部發現龍虬莊遺址

張店和平小區施工挖出古墓為金元時期合葬墓

- 上一頁:詩人劉長卿和蘇州

- 下一頁:李氏“氣息”綿延福澤後人

熱門文章

熱門圖文