長洲學大成殿

日期:2016/12/14 18:48:55 編輯:古代建築史

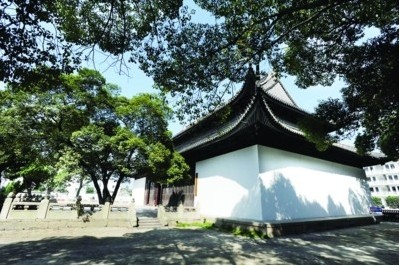

長洲縣學大成殿坐落在平江實驗學校內。校園西面是平江路,南面是干將路。在干將路上,透過柵欄,可見大成殿,坐北朝南,正對校門,給寧靜的校園平添幾分肅穆。

大成殿是文廟正殿,用以祭祀孔子,貞觀四年(公元630年),唐太宗诏令“州縣學皆立孔廟”,從此,文廟與縣學、府學合而為一,成為官學發展沿革和儒家文化薪火相傳的明證。蘇州歷史上曾經有三座文廟並存:蘇州府學、長洲縣學和吳縣縣學。吳縣縣學已經不存,保留下來的是蘇州府學和長洲縣學這兩座。

長洲縣學大成殿於明嘉靖二十年(1541)遷現址,曾毀於火災,現存的是光緒八年(1882)重建的,至今有l20多年歷史。大成殿面積544平方米,在蘇州現存古殿中排在玄妙觀三清殿(1125平方米)、西園寺大雄寶殿(672平方米)、蘇州文廟大成殿(630平方米)之後,居第四位。

老宅檔案

長洲縣學大成殿位於干將東路平江實驗學校內。長洲縣學創立於南宋鹹淳元年(1265),學址在舊學前西口,由廣化寺改建,元明幾經重修,即所謂“舊”學。明嘉靖二十年(1541)遷現址,以福寧萬壽寺改建,即所謂“新學”。清雍正三年(1725)後為長洲、元和二縣學。現有大成殿為光緒八年(1882)重建,重檐歇山頂,面闊7間32米,進深6檩17米,高約18米,扁作梁架,四周有外檐桁間牌科,前設月台。原殿內有清歷代皇帝書額“萬世師表”(康熙二十三年頒)、“生民未有”(雍正三年頒)、“與天地參”(乾隆三年頒)、“聖集大成”(嘉慶三年頒)、“聖神天縱”(同治三年頒)、“斯文在此”(光緒三年頒)、“德配天地”等數塊,上有雲鶴花板頂等,均於“文化大革命”中被拆毀,僅存殿架。1994年11月在蘇州市文管會、教委支持下對大殿進行全面維修。1998年11月24日被列為蘇州市文物保護單位。

上海曾欲移建老殿未獲准經費短缺大成殿長年瀕危

顧汝雲老師和這座校園相伴已經四十年。1968年,他進入當時的蘇州市工業職工子弟中學(後改為十一中)讀初中,1973年師范畢業回到母校工作;1998年學校合並,他又成為平江實驗學校初中部的老師。

顧老師指著大成殿門口的大樹告訴記者,他上中學時,這棵樹只有碗口粗。這棵樹奇特地長在高高的殿基上,枝繁葉茂,分成五枝,人稱“五子登科”。顧老師說,這是樸樹,無人栽種,是風吹來的種子,或是小鳥銜來,在這裡生根發芽,長成大樹。現在,它和18棵古銀杏已成為大成殿的標志。

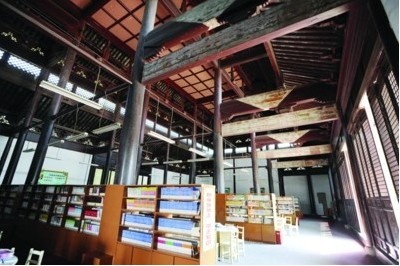

1973年,顧汝雲師范畢業,回到十一中工作。大成殿當時是學校的禮堂。顧老師說,夏天,幾位老師常在大成殿午休,大殿空曠通風,很陰涼,但是已經殘舊,蛇蟲百腳都有,當時還能聽見蛇“打呼”的聲音。“文革”中大成殿遭到嚴重破壞。天花板早被卸下當了課桌,後來都不知所終;而記載中的那些清朝歷代皇帝書寫的匾額,顧老師也沒有見過。

顧老師說,約在上世紀80年代,上海虹口公園想把這幢建築整體移建到上海,條件是替學校重建一幢樓,樓下是禮堂,樓上是辦公室。當時學校經費困難,這條件聽起來不錯,是校領導沒有答應。而大成殿一天天破敗下去,苦於沒有經費,無法修繕。

張陽陽從1985年起擔任十一中的總務主任,直到1993年調離。他回憶說,八九十年代時,大成殿已是瀕危建築,學校地方很小,大成殿周圍就是操場和跑道,學生跑步時要繞過,一旦風大,常有瓦片吹落,很不安全。無論從學生的安全考慮,還是從古建築保護考慮,學校都很想維修大成殿。但是由於經費原因,當時只能把危險的地方稍加修繕。

1994年11月,蘇州市文管會、市教委聯合斥資大約二十多萬元,對大成殿進行大修。從此,大成殿被老師和同學們呵護著。1998年,它被列為蘇州市文保單位。

推薦閱讀:

清代公共圖書館心蘭書社修舊如舊

重慶發掘宗教建築特色建設精品工程

合肥斥資七百萬對衛立煌家族故居整體修復

廣州市將重點保護明清古村落

僥幸逃過鹹豐十年的劫難 不料毀於光緒七年的火災

在干將路開通前,大成殿前的街道原名“新學前”,“學”指的就是“長洲縣學”。“新學前”是相對於玄妙觀後的“舊學前”而言的,長洲縣學設立於南宋,當時位於舊學前那條街。長洲縣學幾經遷徙,明嘉靖二十年(1541)遷到現在平江實驗學校的所在。清雍正二年(1724)從長洲縣析建元和縣,但縣學不另分建,附於長洲縣學,稱為“長洲元和縣學”,簡稱“長元縣學”。

入清後,長元縣學有幾次較大的重修,如康熙廿一年(1682)翰林院侍講彭定求、乾隆六年(1741)刑部侍郎蔣楫,嘉慶廿一年(1816)江蘇巡撫胡克家、刑部尚書韓斟等出資和主持的修建,都是規模較大的工程。長元縣學最後一次大修是在同治六年(1867),由怡園主人顧文彬出資主持。當時縣學中建築除大成殿外,全都在鹹豐十年(1860)的戰亂中毀壞了。從顧文彬《重修長元學記》中的記述來看,這次重修工程巨大。大成殿逃過了鹹豐十年的那場劫難,卻於光緒七年(1881)十一月不慎毀於一次火災。現殿是光緒八年(1882)由江蘇巡撫衛容光籌資再建的。

記者在大成殿內見到三塊石碑。平江實驗學校的俞雷老師介紹說,這是前兩年修操場時,在校園裡挖出的。上面的字跡依稀可辨。其中一塊最大的,碑上方有二龍戲珠紋樣,上書“重修長元邑學記”,落款有“光祿大夫刑部尚書邑人韓崶書丹”、“兵部侍郎兼都察院右副都御史鄱陽胡克家撰”等字樣,碑中正文描述了重修大成殿的經過,並能清楚地看出“始於廿一年春,成於廿二年秋八月”等字樣,與嘉慶年間重修長元縣學的記載吻合。另一塊是鹹豐八年所立,上書“江蘇候補道署理蘇州府正堂隨帶加一級記錄十次蔡為”等字樣。還有一塊是光緒廿一年所立,上有“元和縣儒學正堂汪碑記”等字樣,據介紹,這是關於縣學中“有菜圃二區,年收租價制足八千文”的權益碑,與志書“學中有菜圃”的記載相合,應是長元縣學的一件檔案資料。

這三塊古碑和古殿、古銀杏樹一起,成為人們尋覓長元縣學舊蹤的依據。

昔日文廟成了校閱覽室三千學生從不亂塗亂畫

1998年平江實驗學校和市十一中合並,大成殿成為學校的校史陳列室、閱覽室,學生們中午可以到這裡借閱圖書。用這樣一個承載著歷史的建築做校史陳列室和閱覽室,再合適不過了。現在的大成殿窗明幾淨,腐爛的木料在大修中都已被換掉,整體恢復了舊貌,還能看見橫梁上的彩繪。

並校之後,操場被移到了西面。大成殿完整地保存了下來,加上周圍的18棵古銀杏,校園顯得古色古香,依稀可見昔日儒學古樸的風貌。從高處看,這些銀杏樹簇擁著大成殿,呈喇叭狀,與干將路對面的雙塔遙相呼應。秋天銀杏樹結滿果實,粒大飽滿,食堂把銀杏收下來,做給全校的師生吃。

俞雷老師說,這裡成了對孩子們進行歷史文化教育的基地。全校有三千多名學生,孩子們頑皮,但是從來不在大成殿塗塗畫畫,他們都知道,這是文物。屋頂瓦當上面,有一排人形的磚雕,有時被風吹落,同學們撿到都會鄭重地交給老師。有這樣一座古建築在校園裡,對孩子們起著潛移默化的影響,不需要老師多說。文脈悠長,綿延不斷,大成殿的屢次修復,見證著蘇州對教育的重視。如今,它巍然屹立在校園中,不僅作為珍貴的歷史遺存,更成為讓學生從小懂得保護古建築的活教材。

推薦閱讀:

清代公共圖書館心蘭書社修舊如舊

重慶發掘宗教建築特色建設精品工程

合肥斥資七百萬對衛立煌家族故居整體修復

廣州市將重點保護明清古村落

- 上一頁:馬裡傑內——黏土之城

- 下一頁:高要鄧氏宗祠