羅馬 不拆之城

日期:2016/12/14 18:44:28 編輯:古代建築史

羅馬城就是一部建築史書。有時甚至分不清哪是文物,哪是正在使用的建築。前景為古羅馬廣場

“你看你看,這個花邊,是洛可可的啊!是洛可可的啊!”那個意大利的老太太得意極了。

30年前的那一幕,讓清華大學建築學院教授陳志華記憶猶新。在羅馬,他們參觀一個普通意大利老人的臥室,那是個沒有窗戶的古老房子。老人點燃一盞古羅馬樣式的油燈。燈光亮起,壁爐上的圖案清晰了起來。老人指著它,像孩子一般興奮。

致命的熱愛

那位意大利老太太口中的“洛可可”,指的是一種18世紀20年代產生於法國並流行於歐洲的建築風格,當然也包括了羅馬。在此之前,巴洛克建築曾在這座城市風靡,再往前,文藝復興時期的府邸曾大行其道。如果我們一直向上追溯,羅馬城中的建築,最早甚至可以追溯到新石器時代的小屋。

這些記錄著歷史年輪的不同建築風格,今天遍布在同一座城市的街頭巷尾。

如果沒有意大利人對包括古建築在內的本國文化遺產的致命的熱愛,這樣的情形不會出現。人們常說,羅馬不是一天建成的,但將千年歷史留存至今,更不是朝夕之功。

在這裡,中世紀的鐘塔挨著文藝復興的府邸,巴洛克的教堂對著古羅馬的劇場”,你可以一早出發,從公元一世紀的特拉揚大帝紀念柱,來到1677年落成的聖彼得廣場,再從14世紀以來便是教皇居所的梵蒂岡宮,走到三一教堂山丘下著名的西班牙廣場喂鴿子。沒錯,對於很多當地居民來說,這才是生活。

上世紀末,清華大學建築學院教授陳志華赴意大利參加文物建築保護研究班,期間在羅馬住了多半年,並且遍訪了意大利許多歷史文化名城。

陳志華曾經注意到一個細節:羅馬有一條“民族街”,那是整個城市最繁華的街道之一,路邊有總統府,總統府斜刺出去,對面有一堆古代的石頭,一共十幾塊,沒形沒象地堆在那裡,但是即便這樣,從前沒有人想將這堆看似廢墟的文物挪走。當時,陳志華每天中午就到羅馬大學去吃午飯,必然經過這個丁字路口,這些無人過問的石頭給他帶來的震撼,無以言表。

陳志華曾真誠地對意大利朋友們說,要好好學習他們保護傳統建築的經驗,有趣的是,羅馬大學的教授反倒先塞給他一本書,那是一本法國人寫的《文物建築破壞史》,他說,“反面的震動往往比正面的宣傳更有力量。我們也是損失了許許多多寶貝之後才醒悟過來的。”

意大利人並不是沒有走過彎路

今天風靡的建築,往往在明天被當做前朝的遺物而被予以否定。幾百年前,羅馬人也未能擺脫這個觀念。例如中世紀時,許多古羅馬的建築物都被拆掉去造了天主教堂,文藝復興時代的建築師又喜歡把這些天主教堂按照當時的式樣改造一番,甚至推倒重來,十六七世紀,教會勢力又熱衷於將古羅馬時期的建築變成采石場,為教堂提供建築材料。1519年,兼任羅馬文物建築總監的拉斐爾曾經給教皇寫了一封言辭激烈的信:“很多教皇僅僅為了弄到石灰,就去挖掘牆腳,於是建築物很快就倒塌了。”

謝天謝地的是,亞平寧半島歷史上沒有出現過信奉著戰天斗地、將傳統文化一股腦打包否定的當權者。相反,在1870年意大利統一後,新興政權便將自己定位為傳統文化的诠釋者和捍衛人。

1872年,意大利政府教育部頒布了統一後的第一個文物建築保護法。其中將文物建築定為兩個不同的保護檔次。第一檔次中的建築為國家級,由國家政府出資維修和保護。第二檔次中的建築為地方級,由市政府或大區政府出資維修和保護。

推薦閱讀:

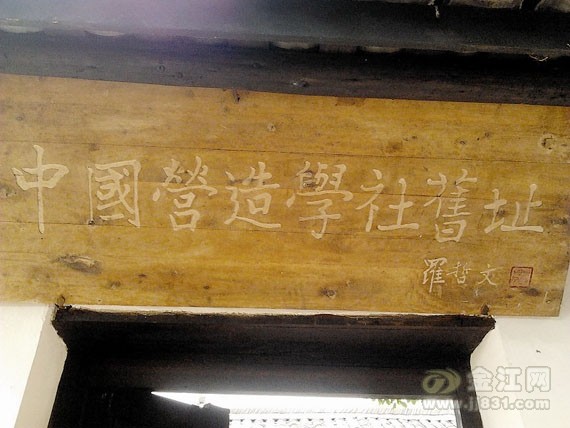

古建築學泰斗羅哲文的李莊情緣

北京廟會與古建築

平遙古城"晉商"文化的發源地

樂山蘇稽古鎮

但是,統一以後新興國家那熱火朝天的氣氛,多少也為古老的羅馬帶來了困擾。

意大利著名歷史學家克羅齊那時曾做過一段時間的羅馬居民,據他後來回憶,在統一後的第一個十年裡,這座城市建設了5.1萬套住宅。伴之而來的,還有新的公共建築物,它多少擔當了傳統文化的現代诠釋功能,盡管未必成功。

最典型的例子莫過於在卡皮托裡奧山上建造的埃馬努埃爾二世紀念碑——為了這座“新古典主義”的紀念碑,意大利人拆掉了古羅馬時期最重要廟宇之一的朱諾神廟及其他一些古建築,以至於完全毀掉了北峰的懸崖,而這裡恰恰是發生“白鵝救羅馬”的地方。今天,這座一百多歲的紀念碑與周遭建築相比依舊太過嶄新,會被人揶揄為“打字機”或者“婚禮蛋糕”。

不過,跟墨索裡尼相比,這一切又顯得小巫見大巫了。這位1922年上台的獨裁者笃定地崇拜著昔日古羅馬帝國的榮光。1929年他宣稱:“在五年時間裡,羅馬必須向全世界人展現其輝煌與風采——宏偉、規整、強大,如同奧古斯都時代的羅馬。”

在墨索裡尼的眼中,只有古羅馬時代的建築才是真正需要保護的。他下令鏟掉了大片十六七世紀的建築,它們原本圍繞在古羅馬廣場、大角斗場、圓形劇場周圍;他下令開辟了一條將大角斗場和自己居住的威尼斯宮連接起來的“帝國大道”。為了加強對古羅馬時代建築的保護,墨索裡尼政府在1939年頒布了《文化遺產保護法》、《保護自然古跡法》。出於法西斯的需要,獨裁者對於傳統文化的诠釋似乎達到了某種病態。

墨索裡尼最雄心勃勃的計劃,是在羅馬老城向南5公裡指導建設了一座新城“羅馬EUR”(羅馬博覽會新城),其建築設計風格完全秉承了法西斯的理念——氣勢逼人,卻又冰冷無情。它最初的目的是用來召開1942年國際博覽會,不過隨著二戰的爆發,大部分建築還沒有完成,墨索裡尼政府就倒台了。

接受,而不是改造

1950年,新的意大利政府重新啟動了新城的發展計劃,以EUR為基礎,著力打造商業設施和居民區,將羅馬最為現代的職能歸納於此,從而避免老城遭到破壞。這聽上去很像北京當年未能實現的“梁陳方案”——將行政區放在遠離北京舊城的西郊。劫波度盡的意大利人對傳統建築的理解更為理性:接受,而不是改造。1964年,《保護和修復文物建築和歷史地段的國際憲章》(簡稱《威尼斯憲章》)在意大利威尼斯簽署,這份文件成為了指導各個國家文物建築保護與修復的普遍原則。其中有這麼一段規定:“任何地方,凡是傳統的環境還存在,就必須保護,凡是會改變形體關系和顏色關系的新建、拆除或變動,都是決不允許的。”意大利人至今仍在忠實地執行這條規定。他們甚至不談“文物修復”這個概念,陳志華記得自己初來乍到時,言談中常常提及這個詞匯,國際文物保護研究中心的主人很有禮貌地糾正他說:“不能說修復,要說‘干預’”——所謂干預,就是防止文物建築繼續被破壞。

陳志華曾經幾次去一位羅馬大學教授家做客,“陽台上欄桿,塌了,有那麼兩三根料耷下來了,我第一次去這樣,我最後要走了還那樣,我說你怎麼不修啊?他說我能修啊?我得等著!”這個“可憐”的意大利人沒有資格在自家動土,他所做的只有向上匯報,等著文物保護的專業隊前來。結果,人家來了一看,覺得沒有什麼大的危險,所以沒著急修,就這麼放著了。“我說那你們豈不是很不方便?他說這東西不是我們家方不方便的問題,這是個國家的問題。”長年目睹中國鄉土建築消亡的陳志華感慨不已。

諸如此類讓人感到“不方便”的地方還有很多,例如,大巴車不許進入羅馬城門,地鐵修築屢屢因為發現了地下文物而影響了進度。由於道路沒法擴建,當地的救火車只能憑借著高超的技術穿梭在大街小巷。

即便這樣,羅馬人依然喜歡住在這座城市,他們熱愛並捍衛著自己的城市。一個典型的例子是,當年中國駐意大使館曾想修一個會議廳,沒想到當地社區組織反對,最後意大利人同意將這個會堂修在地下,而地面上要求必須綠化。

這些無時無刻捍衛自己城市的羅馬人,也許每天都會在附近的咖啡店、菜市場和教堂見見面,聊聊天,也許他們會不經意地來到西班牙廣場——這裡是《羅馬假日》中格裡高利·派克與奧黛麗·赫本牽手的地方。伴隨著禱告的贊歌,人們繼續著一座千年古都的永恆傳說。

推薦閱讀:

古建築學泰斗羅哲文的李莊情緣

北京廟會與古建築

平遙古城"晉商"文化的發源地

樂山蘇稽古鎮

- 上一頁:品讀中國皇城的千年滄桑

- 下一頁:古建築學泰斗羅哲文的李莊情緣