巴金故居 籐椅圓桌現其生活風貌

日期:2016/12/14 9:47:28 編輯:古代建築史

巴金(1904-2005),現代文學家、出版家、翻譯家。

安靜了幾年之後,上海武康路113號又開始熱鬧了。武康路113號巴金故居完成修繕和整理工程,重開大門向公眾開放。文學愛好者就此可以進入巴老生前的世界,接觸巴老生前寫作、會客、生活的場景。

文學愛好者就此可以進入巴老生前的世界,接觸巴老生前寫作、會客、生活的場景。據悉,在試開放期間,每日開放時間為上午10時至下午3時,周日、周一閉館,團體參觀需要預約。

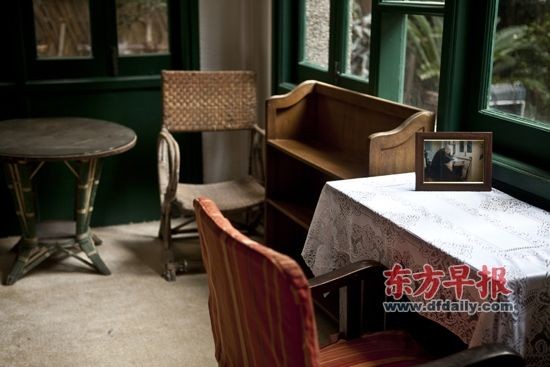

巴金故居一角。在博物館的陳列方式上,將空間布置、圖書擺放、生活用品等日常生活形態結合起來。

巴金故居一角。

在博物館的陳列方式上,將空間布置、圖書擺放、生活用品等日常生活形態結合起來。

巴金故居外貌

巴金故居“修舊如舊”

位於上海武康路113號的巴金故居,是一幢二層帶閣樓的花園式洋房,始建於1923年,於1948年改建。最初的房主是英國人毛特寶·林海,房子曾為前蘇聯駐滬領事館商務代表處。它由一棟主樓、兩棟小輔樓和一個花園組成,總占地面積1400平方米左右。主樓是一座花園住宅,假三層,細卵石牆面,裝飾簡潔;南立面底層為敞廊,上為跌檐式山牆;北立面入口設券心石的半圓形拱券。1955年9月巴金從淮海坊遷入此處,在這裡居住了整整半個世紀,是他居住時間最長的寓所。

在這裡,巴金寫下了《團圓》(後被改編成電影《英雄兒女》)等反映抗美援朝的小說,《傾吐不盡的感情》、《贊歌集》等多本散文集,還翻譯了《往事與隨想》等文學名著,尤其是《隨想錄》也完成於此。眾多中外作家及各界名人曾出入武康路巴金寓所,關於這座房子及其發生的故事也留下了很多回憶文字,這裡成為一個留下中國文學不同時期記憶的見證場所,也是幾代讀者寄托對巴金和那一代人情感的精神空間。1950年代,巴金在這裡接待了學者薩特、波伏瓦,還有朋友沈從文、曹禺、柯靈、唐弢等。“文革”時,妻子蕭珊去世,巴老也被剝奪了寫作的權利,他把自己鎖在武康路寓所北輔樓面積不到三平方米的保姆間裡,重譯屠格涅夫的《處女地》。

故居中陳放的一台老式打字機

2005年10月17日巴老去世,10月20日第八屆巴金國際學術研討會在浙江嘉興召開,會上提議把巴金故居改建成博物館。翌年的全國兩會上,全國政協委員馮骥才、梁曉聲、賈平凹和張抗抗等人在全國政協會上遞交了《建議在上海建立巴金故居博物館》的提案,提案建議:在上海武康路113號巴金的住宅原址建立巴金故居博物館,完整保存展示巴金生活寫作的環境和場景,以圖片、實物、聲像向參觀者介紹這位文學大師的生平事跡。2007年11月下旬,上海市作家協會在第八次會員大會的工作報告中首次明確提出建立巴金紀念館,對巴金的資料進行搶救性收集和研究。同年12月13日,上海市政府召開專題會議,決定正式啟動巴金故居紀念館籌建工作,由市作家協會為建設主體,組建專門工作班子,負責具體工作。隨後,上海市作家協會成立巴金故居(籌),會同上海市作家協會辦公室一起開始巴金故居的籌建工作。2008年至2011年,巴金故居(籌)協助巴金家屬開始陸續整理圖書、書畫、手稿、家具、生前用品等文物資料,為日後的故居開放做了准備。2011年6月文獻資料整理工作初步完成。

2011年7月,徐房建築實業公司對故居全面修繕,修繕方采用了“修舊如舊”的原則。不僅屋內原有的木門、木樓梯、吊燈、金屬門窗把手均予以完整保留,對主樓屋頂作防水層修補後,再使用與原材料相近的瓦片翻新;巴金會見客人的沙發、寫作的桌子、放書的書架,也逐一按原樣置放。目前完成的巴金故居房屋外立面在1982年大修時采用卵石修補過,但色澤和大小與原材料有明顯偏差,這次施工人員專門挑選與原來的細卵石相近的材料,使外立面恢復了原有的色澤樣貌。

故居將成全方位文化機構

修繕完畢的巴金故居是一座風格簡樸的花園住宅,包括一座主樓、南北兩側輔樓和一個花園,作家的生活環境、工作場景,故居內家具、圖書、資料等都得以完整保存,再現巴金生活、寫作的場景和氛圍。在巴金故居裡,最多的是書。客廳、書房、閣樓、陽台上放置著整面牆的書櫃。在巴金的臥室裡,一切都保持著巴老生前起居時的狀態。床頭上夾著樸素的紅色台燈,床頭櫃上放著裝在皮套裡的老式收音機,床頭還留有白色木頭扶手支架。

據巴金故居常務副館長周立民介紹,2008年至2011年,巴金故居的負責方協助巴金家屬開始陸續整理圖書、書畫、手稿、家具、生前用品等文獻資料。經過初步整理,巴金收藏的各文種圖書就有近4萬冊,內容廣泛,包括大量中外作家簽名本和初版本等。據不完全統計,各類書稿、書信、文獻、照片檔案資料超過10萬頁(件)。另外,巴金生前使用過的家具、器物、衣物等各類生活用品也都保存完好。

負責修復籌備工作的巴金故居常務副館長周立民說,因為居住時間長達半個世紀,這裡保存著巴金先生相當完整和連續的文獻資料,這在所有名人故居收藏中,非常罕見。目前,巴金故居中收藏的文獻資料年代從1920年代一直延續至21世紀,是中國現代文學半個多世紀的見證。

根據規劃,巴金故居還將整合巴金研究資源,設立巴金文獻資料收藏中心、巴金研究中心、巴金文化活動交流中心等專業中心;除了收藏巴金本人的資料和舉辦相關活動外,還將積極收藏同時代作家的文獻資料,開展各種文化交流活動,使巴金故居成為全方位的公共文化機構。

從昨日起,巴金故居將有半年時間進行試開放,參觀區域、參觀時間和接待人數等均有一定條件限制,到明年5月1日前後正式開館。在試開放期間,每日開放時間為上午10點至下午3點,周日、周一閉館,團體參觀需要預約。

一座真正的作家故居

88歲的畫家黃永玉特地在家人陪同下來到上海參加研討會,參觀並不陌生的巴金故居。在巴金故居門廳口掛著一幅豎著頭發的巴老肖像畫,作者就是黃永玉。當黃永玉受邀為巴金故居作一幅巴老肖像時,黃永玉的第一個想法就是要畫豎著頭發的巴老。在研討會上,黃永玉說,“就是要畫出心中的巴老”,“我喜歡巴老這張古典的與眾不同的面孔。”畫上題著黃永玉為巴老寫的一首詩《我是誰?》,通過層層設問,兩代人在對話。黃永玉回憶說,他第一次見巴金是1946年底和黃裳、汪曾祺一起去的,給他留下的最深印象是巴金的沉默、不善言辭。“他寫的書,他翻譯的書,我幾乎都讀過,我認識新世界得益於他的書最多。”

復旦大學中文系教授陳思和現在是巴金文學研究會會長,在昨天的研討會上,他回憶說,他第一次去武康路113號見巴金是在大三時候,“這座小樓對我是一個非常神秘的存在。”“武康路113號不僅是巴老居住的地方,我們把它看作是一個時代的精神家園。”

在會議間隙,所有與會者都得到邀請去參觀巴金故居,巴金女兒李小林則在故居門口做起志願者帶領大家參觀。巴金故居不只是一幢房子、一座故居,無論是空間布置、圖書擺放、生活用品陳列還是燈光布置等,都把博物館陳列方式和日常生活形態結合起來,首批參觀者都非常滿意。參觀中,華東師范大學教授陳子善說,“這才像個真正的作家故居博物館,就算放在西方的作家故居博物館中,也是拿得出手的。”

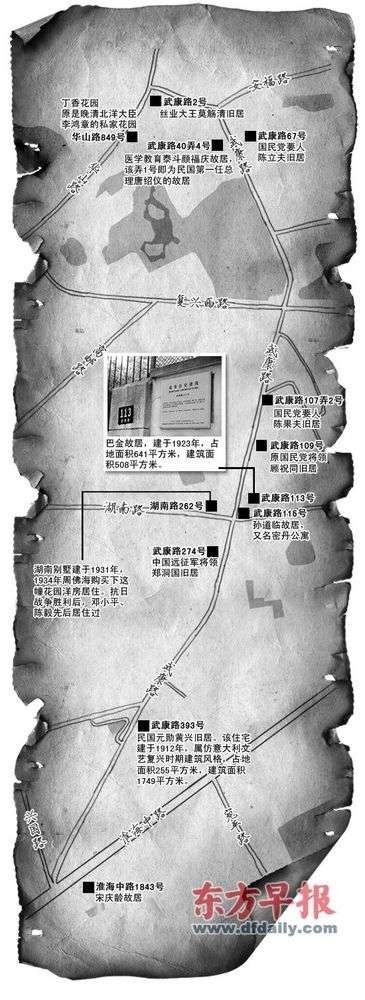

武康路名人故居索引劉建平制圖

武康路位於上海徐匯區,長1183米,寬12米到16米,梧桐婆娑。由於“名人舊居”密集,被譽為“濃縮了上海近代百年歷史”的“名人路”。巴金故居位於武康路113號,以此為中心輻射的名人故居包括黃興、陳立夫、宋慶齡、孫道臨等歷史名人的舊居。

(編輯:申燦)

- 上一頁:神奇“龜城” 搖頭擺尾富有活力

- 下一頁:九華玉扇得以繼續