繁華落盡新平堡

日期:2016/12/14 18:48:24 編輯:古代建築史

明長城大同鎮關隘。位於山西省天鎮縣境內。新平堡緊畔長城,據《讀史方輿紀要》載:此堡為“嘉靖二十五年(1546)置,隆慶六年(1572)增修。周三裡有奇,……嘉、隆中,屢為寇沖。歸款後,設市口於此,亦要地也。”堡牆多已被人為所毀,仍可看出殘存的夯土城牆與城堡建築的規模。城堡中有一座磚木結構的鼓樓名為玉皇閣。

對新平堡的濃厚興趣起源於一張照片,內容是一幅精美的明代磚雕。盡管已經從照片上端詳過好多次了,真切地站到那座照壁跟前時,我還是禁不住為其漂亮而暗暗歎息。新平堡裡最具特色的就是那裡至盡仍然存在著大量的明朝、清朝的古民居,又高又深的大門、镂花磚雕的照壁、幽閉的四合院,盡管經過了幾百年的風雨,難免多處年久失修,有的甚至已經開始因破敗或被拆建而面目全非,但是仍然在一些細節中展示著一種令人無限遐想的繁華,仍然散發著一種動人心魄的審美力量。在午後炙烈的陽光下緩緩穿行在新平堡大量的古代民居之間,如同走進了一條歲月抹殺不了的歷史長河,只要用心體會,總能得到大量的全新感受,這一切,無不令人驚奇。

給我印象最深的,是一座明朝時期駐軍最高首領住過的房子。我曾先後三次站在那幢房子前面,每一次都能發現一些全新的細節。院落照例是座北朝南,一進大門,迎面就是影壁,左右兩側又各有一門,各通一進四合院,所有建築均為石基磚牆瓦頂。大門樓頂上與兩側有垂花磚雕裝飾,還各有兩幅有寓意的磚雕畫。木制的門框頂上則是九組絕不雷同的花簇,其上其下另有雲頭花卉點綴陪襯。一進門迎面照壁上磚刻的裝飾更是細致,須彌底座,頂上是一連串花瓣精細的各種花草,中間是仿竹框,框內四角是栩栩如生的珍奇異獸,框的正中間則是一幅象征官運亨通步步高升的吉祥圖案。新平堡古民居的魅力就在於它就是一個傳統文化的綜合載體,從儒釋道故事到花鳥獸點綴,單就圖案本身而言,采用了大量的民間傳說故事:水漫金山寺、福祿壽三星宴樂、舞獅、嫦娥奔月……所有的裝飾裡,每一個細節本身就蘊涵著深刻的含義,單就這些宅子的大門與照壁的裝飾,研究通徹了就可以專門寫一本書了,可惜我才氣仍然不足,流連其中若干時間,仍然不能全部領略其風采。

關於這座宅第本身,《天鎮縣村鎮簡志》記載“南街東巷有明朝總兵馬芳府第”,姚斌先生根據《三雲籌俎考》等撰寫的《明大同鎮72城堡》則記載新平堡僅“內駐參將、守備各一員”,總兵又稱鎮守,相當於現在的軍區總司令,參將、守備則是再下一級甚至兩級的軍官。明朝時候北方邊防的“九邊”可以理解為“九大軍區”,大同總兵歷來駐扎在大同鎮城(即如今的大同市城區)統領全局,新平堡只是當時大同鎮72城堡之一,總兵不可能帶了家眷駐扎在最偏遠的防御線東頭。這就牽涉到馬芳本人的身份與當時的時代背景分析,就又涉獵到了軍事史的領域了,就再次使我感覺到了知識儲備的貧乏,就再次使我感覺到了心有余力不足的尴尬了。

位於堡中心的玉皇閣為明代遺物,亦名鎮邊樓,是全堡的制高點,為明代建築中不可多得的精品。明代在邊鎮中央建閣,意在祈求天帝保佑平安。閣為三層兩檐,歇山頂式樓閣,閣上飛檐伸展,閣內彩繪逼真,據說有八仙等形象,但是我們不得其門而上,沒親眼見到。閣下為十字相交的道路,至今仍是車水馬龍的交通要道,道路兩邊大多仍為明清建築,各種商鋪林立,夾雜著濃厚的現代化生活氣息,置身其間,恍若重回明、清時代,令人生出今昔何昔之感。按照我們的徒步實地考察結果,明大同鎮72城堡裡都曾經建過類似的樓閣,平時做交通要道,戰時可以充當中心指揮部,同時也供奉安定軍民心靈的神佛。但是今這樣的樓閣多被拆毀,遺存到現在還大體完好的,只有新平堡了。72城堡中僅天鎮縣境內即分布有八堡一城,其中只有新平堡仍然保留有如此完整的古跡,也是歷史縫隙中的奇跡。

新平堡值得大書特書的另一筆,是其悠久的歷史。這裡早在戰國、秦、漢時期就已經是代郡的延陵縣地,北魏時期為山戎、林胡民族居地,其故城遺址尚存,即今新平鎮西古城村,現存有東城牆,據考證為漢代遺跡,“該城東西長約八百米;南北長約九百米,城牆殘高二至四點五米,寬六米。”唐設天成縣,一直延續到明前。這裡從來都是歷代兵家必爭之地,明代初期更是因戰爭頻繁,在這裡修長城、築堡障,並設新平路參將,隸屬於大同鎮。清雍正三年(公元1725年),將天成衛、鎮虜衛合為天鎮縣後,此地開始由天鎮縣管轄,所以當地有“先有新平堡,後有天鎮城”這句新平堡人頗為驕傲的口頭禅。

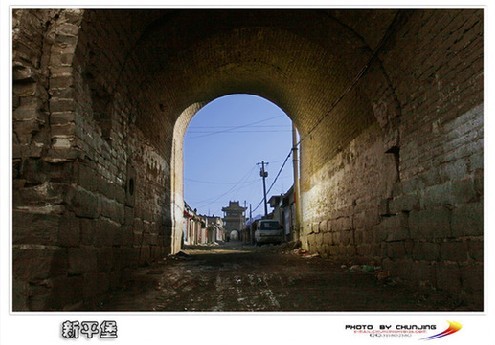

新平堡緊畔長城,是一座重要的兵營。今新平鎮境內早在戰國、秦漢、北魏就建築過長城。今天看到的長城牆體是明代所築,北西界為內蒙古轄地,東界為河北省,附近的邊牆如今依然殘高8米左右,寬5米左右,也全部都是土夯牆。明朝時候新平堡參將負責守邊18裡,邊墩26座,烽火台16座,歷來為“邊疆極沖之地”,駐軍曾經達到1642人,曾經發生過許多重要的歷史事件,明成祖朱棣曾御駕親征,在此地與瓦剌首領順寧王馬哈木決戰。據《讀史方輿紀要》載:此堡為“嘉靖二十五年(公元1546年)置,隆慶六年(公元1572年)增修。周三裡有奇,……嘉、隆中,屢為寇沖。歸款後,設市口於此,亦要地也。”如今堡牆多已被人為所毀,但是仍可看出殘存的夯土城牆圈。堡設北、東兩門,北稱新遠門,東稱拱化門,堡的東門尚殘存磚券拱,城門上均置關樓(今已不存),東南角置文昌閣,堡內按照規制建有多種廟宇,多毀於現代。

新平堡讓人驕傲的歷史還是它曾經有過發達的商業。明隆慶年間,堡西開始設西馬市,每年陰歷七月初三至十四開集貿易,長城內外的物資在這裡得到交換,國家在這裡設置海關稅務,為明朝“國家級”貿易,其重要性相當於現在的“廣交會”。開市期間明朝朝廷以銀兩購買馬匹,俺答部落等各個少數民族部落購買糧食、布匹、茶葉等,但是禁止鐵制品。堡內七成人家經商,這裡的大商人也曾經稱得上富甲一方,他們曾經把店鋪開到了二連浩特、俄羅斯等地,單看他們留下的大量住宅,就能看出他們曾經的輝煌。現在新平堡的北街仍是商貿一條街,街兩邊店鋪林立,各種商品琳琅滿目。每年的陰歷五月十八這裡都要開物資交流大會,周邊冀、蒙各地的村民紛紛來趕集,一派盛世繁華。令人惋惜的是,古老的商業店鋪建築現在已大都被改建或正在改建。在四五十間店鋪中,原汁原味的古建築僅存一間,木制的通頭門板依然在使用,窗戶上的木窗棂仍古色古香。但是大多數變了樣子了。

對新平堡的深刻記憶還起源於一段“慘無人道”的經歷,那就是我在這裡差點被凍死。大同陽歷的二月底還是冰天雪地風寒料峭的季節,而我獨自行走在這一帶的山上徒步考察長城。我從平遠頭村到了新平堡,實地考察完整個堡城之後打算返回大同,在公路上站了三個小時,才發現自己對這裡的交通過於樂觀了,看到嶄新的公路進了村子,就以為應該車多人多。就在我陷入叫天不應叫地不靈的境地快要凍僵的時候,河南宇通重工的一輛技術服務車為我停下了,我用了整整一個白天的時間回到了一百二十公裡外的大同市區。

第三次到新平堡的時候,我們已經完成了“陽和道”所轄的“新平路”四堡的全面徒步穿越,回程的時候司機小李無意中發現道邊小丘上另有一座城堡,他覺得那是重要的,主動停車招呼已經昏昏欲睡的我們過去實地考察。是地圖上所沒有標注的,也是我們所從沒有注意過的一個城堡。上得山來,發現這個堡的地理位置正好在新平堡南不到一公裡的地方,呈正方形,周長不到兩公裡,已經廢棄無人,裡面有建築物基礎的痕跡,四面土夯牆依然清晰連續,殘高一到四米,墩台依然高大。該堡從制式到夯築技法,都與新平堡相同,推測是同期所建,但又肯定不是72個在冊官堡之一,但是從地形規格上看顯然又不是民堡。存了巨大的疑惑,對城堡現狀與周圍地形留了詳細影像資料後離開,回家連夜查詢資料,竟然被我給弄清楚了:那裡是新平堡的哨堡,與新平路其他四座城堡共同組成了一個嚴密的局部防御體系,共稱為“外五堡”,至此,一個懸疑的學術界都沒幾個人能說清楚的問題就在司機小李的細心中無意地捎帶著解決了,真是令人興奮。許多日子以來,小李一直在默默地全力支持著我們。

2002年新平鎮黨委與政府帶領民眾創設移民新村“延陵苑”,將一座廢棄的軍營硬是改造成了一座容納五千多人的生活設施齊全的新村,方圓幾十裡世時代代在干旱少水的溝壑中艱難生活的鄉親們歡天喜地地搬進了新居,從此交通發達、市場交流便利,從根本上改變了生活方式,大幅度提高了生活質量,是為幾百年來的曠世盛舉,值得另外大書特書一筆。

歲月流逝,自從北方游牧民族對新平堡及其拱衛的地區的豐饒富庶第一次感到驚詫並生出貪婪之心來此大肆擄掠,已經幾百年過去了,這些年裡許多人以各種各樣的方式死掉了,許多人依然內容單調地活著,歲月只留下幾行字被深藏在一般人看不到的史志裡。對於新平堡和它的哨營來說,只有藍天依舊湛藍,厚土依舊堅實,夏日盛開著鮮花的大地莊嚴肅穆,太陽燦爛得逼人的眼睛,在這樣的天空下,在這樣的大地上,繁華過來了,又過去了;熱鬧過來了,又過去了。而人們依然用上千年沒有什麼變化的方式同多種不幸、苦難和災禍搏斗著,頑強地設法繼續生活,一代接一代。

推薦閱讀:

鎮遠:享受千年古鎮從容自在

晉陽古城遺址考古有重大發現

將最好文化遺產脫下國籍外衣

裸婚夫妻應注意6大晦氣風水

- 上一頁:諸葛八卦村中的浙西小靈隱

- 下一頁:東莞南社村古民居