溫州樂清市樂成街道黃坦硐村

日期:2016/12/14 18:33:53 編輯:古代建築史

黃坦硐村

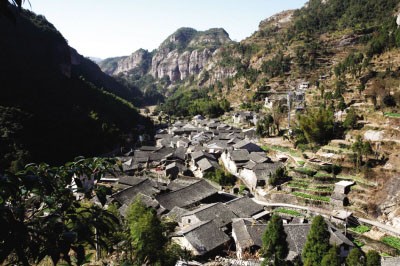

黃坦硐村始建於南宋寶慶年間,距今已有800多年的歷史,黃坦硐村有400多戶,共1500多人,生活在一個四面環山的山谷中。

明朝初年,盧可穆從清江蔡岙遷此。因在黃土高基上構屋,故以黃壇為地名。50年代初曾稱黃檀,後寫作黃坦,又因當地多硐穴,便叫黃坦硐。男性村民都姓盧。1937~1958年間,先後為城北、黃坦鄉政府駐地。黃坦硐村民風淳樸,文風興盛,而且具有優良的革命傳統。1945年,盧福榮參加中國共產黨,1948年建立了中共黨支部,為革命老區。村內從無偷竊案件發生,琴棋書畫蔚然成風,曾經組建過兩個業余劇團,得到樂清縣人民政府嘉獎。1978年被授予縣級文明村稱號。

村落內民宅依山而建,因勢而造,大多為上百年的三合院。古宅數量眾多,保留明清時期的木刻、窗花及雕飾,蘊涵著木石的天然本色,極具明清建築特色。村內大小古宗祠廟宇六處。其中始建於清末的盧氏宗祠保存完整,門拱、梁柱、木雕、戲台等頗具特色。

黃坦硐古村落人文意境濃郁。村口的古石刻、古山道和5棵有著500年歷史的古羅漢松、抱石樹,可謂中國古村落入的經典。村外小道田間遺留的大大小小圓形坑痕,讓人感受靛青傳統制作的工藝。古村落內蘊涵著豐富的鄉土文化和民俗風情、傳統手工藝、民間祭祀、戲曲傳說、飲食文化等。整個古村落,從民居和院落的單體布局上反映了中國封建社會孔孟之道宗法觀念的法理和秩序。從村落遺址和總體布局上反映了中國古代“天人合一”的自然觀,崇高與自然的融合、和諧。黃坦硐村被選入首批“中國景觀村落”,黃坦硐村村古、林茂、水美、石奇、洞怪,村內古屋、古廟宇、古祠堂、古匾、古木雕裝飾,以及古老的習俗文化都有較好的存留。是久居城市人們的向往之地,休閒之所。

黃坦硐村域有大小石硐30多穴,深淺不一,境狀各別。村前的和尚硐因住過僧徒而得名,高10米許,深約15米,是一個硐中有硐、硐上有硐、洞外有硐、洞後有硐的奇異硐府;且內無白蟻,物資堆放不腐爛。鄰近有關爺硐,硐口像關羽臉輪廓,深14米,闊11米,高10米,內圓狀,口小腹大,石質光滑,內有清泉湧出,泉水甘冽;涼風習習,爽身愉神,為一避暑佳境。一穴名叫雙連硐,尤其乖巧,硐門內左右分列兩硐口,從遠處看,猶如大圈兩側各吊小圈。最壯觀的屬堆巖弄登天硐,高50余米,頂露天光,中疊許多巨石,石與石空間人可攀越,游客穿石層層而上至硐口,目窮八極,心曠神怡,如登九天。此外,還有觀音硐、蜂窠硐、赤石硐等。

改革開放後,建造了通村康莊公路,建造移動、聯通通訊網絡站點,發展旅游業。每天來自中國各地的游客絡繹不絕,贊歎不已。黃坦硐村以村古、林茂、水美、石奇、硐怪而聞名,民風尚古而樸誠為其特色。於2007年11月份被浙江省評為浙江美麗鄉村的稱號。

交通方面,可在樂清市樂清車站坐1路到倉橋,在那裡轉乘到城北鄉的公交,然後步行到達黃坦硐村。

- 上一頁:安徽太湖縣晉熙老街

- 下一頁:武漢市黃陂區木蘭鄉大余灣村