風雨籬笆樓 撒拉族東遷的背影

日期:2016/12/14 18:44:52 編輯:古代建築史

籬笆樓

古樸的籬笆樓

木結構民居

在青海省循化撒拉族自治縣清水鄉一帶,以木、石、土為材料的籬笆樓是當地撒拉族傳統民居,因樓房牆體用樹條笆樁制作而成,故得名籬笆樓。

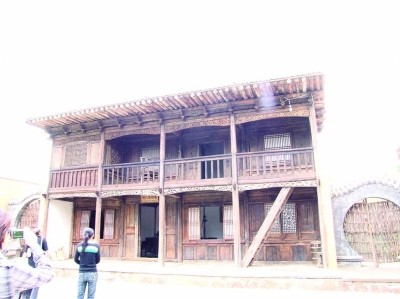

眼下保存最為完整的籬笆木樓,位於循化縣孟達鄉大莊村牦牛巷中。循化縣當地撒拉族學者韓占祥先生告訴記者,這座古老的二重樓形民宅,是撒拉族地區遺存的唯一明清民居建築。

“古老的撒拉族民居對研究撒拉族明清時代的經濟、文化、社會、生活和東遷歷史,開發撒拉族文化具有重要的價值,是了解、認識、研究撒拉族歷史的寶貴實物材料。”韓占祥說。

據循化縣當地撒拉族學者韓占祥先生介紹,撒拉族的古民居,早起略帶中亞風格,後來吸收了漢式建築遺風,建築布局為中國北方四合院式、土木結構的平頂房,莊廊牆是用封閉的黃土夯實的方形,牆體橫切面呈底厚頂薄梯形,仿藏族習俗,圍牆四角頂放置白石頭,緊貼圍牆布建房屋,莊廊中間有庭院空間,整個莊廊建築由堂屋、廚房、圈房和大門組成。

據了解,撒拉族人聚族而居,自成區域,因此血緣較近的“阿格乃”和“孔木散”(家族組織)居住在同一區域,雖與回族同信一教,由於居住區域分明,宗教活動的界限也很清楚。對住宅歷來十分講究,庭院建築別致。住房四周圍以土牆,稱“巴孜爾”,亦稱“莊郭”。築“巴孜爾”時,同一阿格乃、孔木散的男子都來相助。房屋多為四合院式平頂土房,以土木結構為主,講究建築藝術,所選木料質地優良,配置精巧,工藝細致。院落利用經濟合理,一般正房坐北朝南,稱“撒熱”,隔出一間供家長夫婦住,正中作堂屋兼作會客之用,另一間則為客房。與正房相對的南屋為小輩的住處,東廂房多作廚房和儲備室,西邊為圈房,飼養牲畜。居室必盤火炕,靠牆炕上安放櫃或一對木箱,櫃上疊放被褥毯子等。堂屋正中安放一張八仙桌,上放香爐、蓋碗子等,有條件的,還要掛寫有《古蘭經》經文的條幅。一般庭院裡都栽有花木,房後有果菜園,顯得樸素、美觀、清潔、整齊。東部孟達鄉地處峽谷地帶,平地較少,山間分布著茂密的原始森林,居住在這裡的撒拉族人多修建3層樓,用柳條編成籬笆,塗泥作牆,撒拉語叫“繞合”。一般上層是臥室,陳設華麗,下層是廚房,也有用作廚房和儲備室的。近幾年來,隨著群眾生活水平的不斷提高,很多人修建了土木結構的樓房,也有不少磚木結構的新型樓房。

兩大風格

據循化縣副縣長韓秀蘭介紹,撒拉族的建築主要包括清真寺建築和民居建築,清真寺建築分為中國傳統飛檐歇山式建築和阿拉伯伊斯蘭圓頂穹隆式建築。民居建築分為古民居和現代民居。

循化縣街子鄉被視作撒拉族的聖地,成為撒拉族文化的發源地。撒拉族與藏、回、漢等民族在此共同生活,不斷拓展生存空間,用雙手創造著素有青藏高原“西雙版納”之稱的家園,也創造了自己獨特的民族文化。

撒拉族建築藝術包括清真寺建築和民居建築。清真寺總體建築風格是中國傳統飛檐歇山式。寺內有影壁、喚禮樓、禮拜殿、講經室和洗浴室等組成,清真寺外廓、內部梁柱壁面上大多雕有植物圖案和阿文書法,屋脊下則放有寶瓶,殿頂龍頭秀出。大殿高大寬闊,喚禮樓,高聳宏偉,飛檐斗拱,翹聳欲飛。民居一般為宮殿式風格。大房撒拉族稱“薩日”坐北朝南,房檐前雕刻有精美花草圖案,上房中間是堂屋,兩邊凸出臥室。室內裝備新式家具,牆面多掛《古蘭經》中堂,山水條屏等為主,庭院整潔寬敞,院內花壇種植奇花異草,莊廓前後,河渠縱橫,綠樹成蔭。孟達地區平地較少,往往修建二層樓房,土木結構,上層為臥室,下層作廚房等。家庭分居時,父母和幼子同居舊宅,其余兒子重新置家分居。

明清遺址

循化縣文化館工作人員告訴記者,撒拉族籬笆樓是木石土一體的古老民居建築,因樓房牆體大部分用籐條編織而成,故得名籬笆樓。它是頗具特色的高原民族建築文化景觀,具有可貴的民俗學、建築學和旅游開發價值,其淵源可追溯到明清時代,現僅存於循化縣孟達大莊村。

位於循化縣黃河岸邊的清水鄉孟達大莊村,緊鄰孟達國家級自然保護區,自古以來就以森林資源豐富而著稱。據循化縣副縣長韓秀英介紹,孟達鄉附近山上以紅松、桦樹及落葉喬木為主的500余種植物是撒拉族祖輩生存的基礎,也是孟達地區木建築和木雕工藝存在和發展的物質保障。

在孟達鄉大莊村境內,有一處古老的撒拉族民居建築,歷經明、清、民國400多年的滄桑歲月,迄今原建風貌依然如故。

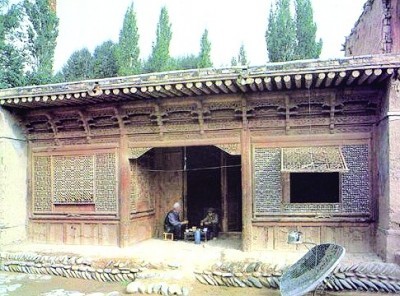

據當地旅游部門工作人員介紹,這座撒拉族古老的民居建於明末,總建築面積達200平方米,是典型的中國古代庭院式建築,整體布局坐北朝南,南面正中建平頂大門。

籬笆樓分上下二層,上層設臥室、貯藏室、沐浴室等,樓底房間內闊廊窄,設作牲畜圈,具有羌族的特點。樓體框架用山中木質良好的松木構成,牆體用山中雜木枝條編織,兩面抹以黑土草泥,其上再塗以白土泥,牆體中間為空,這種方法即節省建築材料,又減輕了樓體的重量,中空的牆體冬暖夏涼,透氣性較強。在建築過程中撒拉先民充分考慮了當地實際情況,即在孟達地區,坡陡平地少,林木多,建籬笆樓取材方便,又不占土地,整個建築布局美觀大方,合理科學,充分體現了撒拉族人的勤勞智慧。

明清時期是中國建築史上的高峰時期,這一時期,撒拉族社會經濟也日益繁榮,達到鼎盛。撒拉人在孟達一帶相繼修建籬笆樓建築群,形成台子巷、上莊巷、牦牛巷等8大巷區,道巷兩側木樓林立,規模宏大。後來,隨著時代變遷,上百棟籬笆樓僅留下14棟,大部分被拆除改建。

“這座撒拉族民居,是撒拉族地區唯獨遺存的明清民居建築,其歷史和文化價值巨大。”韓占祥老人說。

保護傳承

從2005年開始,循化撒拉族自治縣高度重視民間文化遺產挖掘整理工作,撒拉族籬笆樓作為古老民居建築,入選國家級非物質文化遺產名錄,從而得到了保護、傳承和弘揚。

近年來,隨著農村經濟社會的發展,籬笆樓建築瀕臨絕跡。

為保護和開發撒拉族古老的建築文化景觀,2008年6月,撒拉族籬笆樓營造技藝正式入選國家級非物質文化遺產名錄,這對處於風雨搖曳之際的撒拉族籬笆樓來說無疑是個福音。無論是從文物保護的層面還是作為傳統文化遺產的保護來說,撒拉族籬笆樓從此被築上了一道保護牆。

據循化縣縣長韓永東介紹,近年來縣上每年都要組織舉辦“撒拉族古居民樓”攝影宣傳展、“撒拉族古民居”研討會等活動,編纂了撒拉族古民居介紹材料,並舉辦籬笆樓營造技藝培訓班,使這一古老民族建築技藝得以保存和傳承。

韓永東告訴記者,近年來撒拉族居住地區在經濟發展、民生改善的同時,傳統文化也在不斷繁榮發展。撒拉族古民居“籬笆樓”得到了有效保護,撒拉族文化正在向產業化的方向發展。

青海省社會科學院院長趙宗福先生此前在接受記者采訪時認為,籬笆樓代表了撒拉族人民長期形成的一種歷史文化慣性,也是我國多元文化不可缺少的元素,在大多數民眾融入現代文明生活主流的同時,有選擇地繼承和發揚民族文化遺產有重要的學術價值和文化意義。

“從現實角度來說,充分發掘和利用籬笆樓傳統的建築技術經驗,建立非物質文化繼續傳承的通道十分必要。有關部門可以定期舉辦籬笆樓營造技藝培訓班,使這一古老的民族建築技藝可持續發展。為避免撒拉族珍貴的文化遺產斷代,要針對當地水電建設的實際情況,盡快尋找新址並將現存的古代籬笆樓整體搬遷。”趙宗福說。

推薦閱讀:

歷史見證和縮影的天水古民居

姜維城 岷江上游的悠悠古城

甘肅第一大墩 金塔烽火台

歷經風雨滄桑的田州古塔

- 上一頁:存留在黃河上游的貴德古城

- 下一頁:歷史見證和縮影的天水古民居