長治古建築的前世今生

日期:2016/12/14 18:44:23 編輯:古代建築史

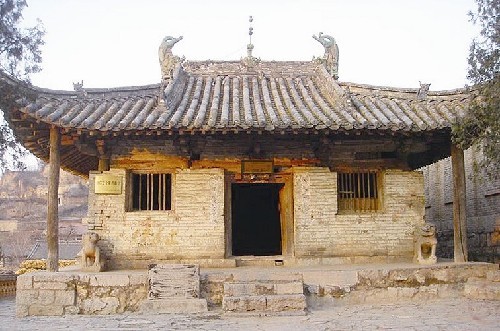

天台庵是我國僅存的四座唐代木構建築之一

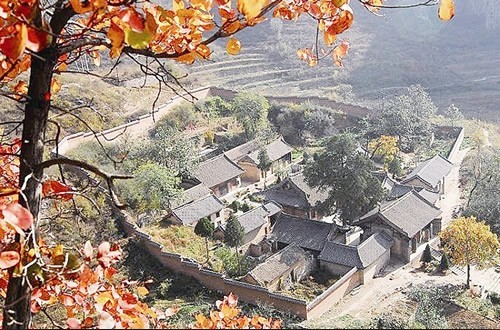

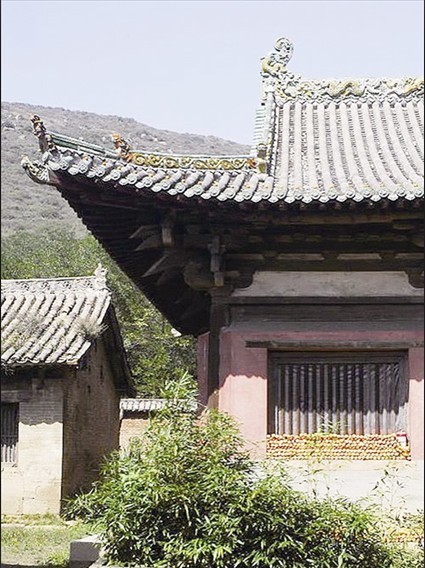

集五代、宋、金、元、明、清六代木構建築於一寺的平順龍門寺

龍門寺僅一角就美得令人心顫

長治的家底:元前木構古建築舉國無雙

“漳河水,九十九道彎,層層樹重重山,層層綠樹重重霧,重重高山雲斷路”……誰都知道,漳河是長治文明的母親,哺育了源遠流長的上黨古建築……這些獨具文化特色和建築風格的古建築,雖然歷經幾百甚至上千年的風雨剝蝕,仍然熠熠生輝,無不閃耀著古代建築的藝術之光。

1937年,我國著名的建築學家梁思成、林徽音夫婦登上了事業的頂峰。他們歷盡艱辛,發現了他們期待已久的唐代建築南禅寺、佛光寺。大師夫婦對自己的發現驚呼:“我們一向所抱著的國內殿宇必有唐構的信念在此得到一個實證了”。

顯然,歷史和梁思成夫婦開了個玩笑。在中國廣袤的疆土上,還有一處唐代建築悄悄地躲在太行山腹地的一個小山村裡,它就是建於唐天祐四年的天台庵,100平方米孤零零的小廟,很不起眼,卻是我國目前僅存的四座完整的唐代木結構古建築之一,現為全國重點文物保護單位。站在它的面前,那平緩的屋坡,深廣的出檐和如飛的四翼,質樸、端莊,讓我們的心靈突然安靜了下來,這就是千百年來國人魂牽夢繞的大唐氣象。

在橫跨太行、太岳的長治版圖上,居然留存著191座元代以前的古建築,這在全國地級市中絕無僅有。而在這167處191座國寶級古建築中,大部分就藏身在水瀉瀑疊的濁漳河沿岸。除了傳奇的天台庵,還有大雲院、龍門寺、金燈寺、淳化寺、九天聖母廟、回龍寺、法興寺、正覺寺、寶峰寺、原起寺等聞名中外的古代建築,荟萃著唐、五代、宋、金、元、明、清等各個朝代的建築,俨然一個天然的“中國歷代木構建築博物館”。

長治的古建築數量之多,規模之大,構築之精,造型之美,這些獨具地域特色的古建築更是山西古建築的精華所在。可以說,濁漳河畔古代建築的一磚一瓦、一草一木都是值得驕傲的,它們見證了綿延千年的中華文明,悠悠歷經千余年,哪個都是名聲赫赫!

我們的保護:政府和民間從來不遺余力

切開太行山的濁漳河最終緩緩地流向中原大地,它是那樣的平靜,把所有的大氣磅礴和氣宇軒昂都凝固在了太行山之上,定格在那些聲名顯赫的建築群落之中。上黨大地,就像一座古代建築的聚落,居住著華夏民族不同時期多個朝代的建築“佳麗”,無不展現出讓世人驚歎的身姿。

長治有著令人羨慕的建築文化遺產,然而,當你走近長治每一座古建築的時候,在它斑駁光影滿身滄桑的歲月背後,幾乎都隱藏著一段或悲涼、或溫暖、或令人潸然淚下的故事……

聞名中外的梁家莊觀音堂,距市區可謂是近在咫尺,且不說殿內數量眾多、保存完整、造型生動、內涵豐富的懸塑,觀音堂是如何躲過“文革”劫難的?僅僅這個問題就是一部長治民間不遺余力保護文物的編年史“文革”時,當地農民為了保護觀音堂,把這裡築牆建成了糧倉,把彩塑藏身層層泥封之後,上了三把鎖,只有三個村干部同時到場,才能打開糧倉,觀音堂因之得以幸存。

這是長治民間保護古建築的一個縮影,但真正地把古建築置於法律庇護之下的,還是長治市委、市政府。2011年,市委書記田喜榮在講話中說,古建築是長治濃厚歷史人文積澱的見證,是祖先留給我們的一筆寶貴財富,是彌足珍貴的文化資源,更是我市在轉型跨越偉大實踐中重振上黨雄風的文化根脈。

市長張保對長治古建築更是情有獨鐘,每遇業界名人來訪,市長必提長治古建築,而且如數家珍,極為詳盡,這是他多年調查研究的積累。市政府把古建築列入重要日程,系統地、科學地對古建築進行保護已經成為長治文化強市戰略的一個重要組成部分。

長治3580座古建築大部分藏身在崇山峻嶺之中,很多人只聞其名未見其真容,但附近的老百姓都知道,無論是書記、市長,還是市委副書記董巖,市委常委、宣傳部長、市政府黨組成員王玉聖等領導,都在大山深處的古代建築所在地,一次次地留下了他們考察調研的身影。

困難和希望:長治的付出從來無怨無悔

濁漳河這條上黨的母親河,賦予了兩岸建築的靈性,這些精美建築是中國古代建築藝術的瑰寶,當它在上黨盛開、大放異彩的時候,我們的先民將他們精益求精的性格也融入了刀尖、木榫之中。

面對這些彌足珍貴的文化遺產,長治文物管理部門更是全力以赴,付出了艱苦卓絕的努力。早在2006年,市政府安排專項經費,在全省率先開展了古建築普查和早期木結構建築重點調查,為開展修繕保護奠定了堅實的技術資料基礎,是全國此類專項調查的成功范例,調查成果有力支撐了“山西南部早期建築保護工程”項目最終納入國家“十一五”文物保護規劃,為項目的實施和順延起到了推動作用。

截至目前,本體保護完工或在建項目12處,累計到位資金近9000萬元,環境整治工程開工10處,國債資金及地方配套共1.4億元已基本到位。除此之外,我市加大政府投入,同時引導社會資金投入文物保護,對各級文物保護單位實施和修繕保護的項目有200多個,總投入和預算近3.2億元,南部工程以外的修繕工程有130余處。

我市的村莊數量為3507個,而古建築卻有3580座,差不多一個村平均有1座,這樣龐大而分散的存在量,保護管理的難度和成本可想而知。長治191座元以前木構古建築,撐起了全國存在量的近二分之一,拿2011年的統計數據來說,長治市財政收入200億,全國的財政收入是10萬多億,這意味著,長治用全國五百分之一的經濟力量,養活著全國近二分之一早期古建築。

因此,盡管我市對古建築保護付出了巨大的努力,也取得了明顯的成績,但仍然有相當數量的古建築沒能得到及時、有效的修繕,甚至存在比較嚴重的險情,個別因年久失修而坍塌,留下無法彌補的遺憾。不過,長治在古建築保護和利用上所做的努力和探索,走在了全國前列,這是一盞明燈,從中可以看到長治古建築煥發新生命的希望。

思路和出路:探索和實踐從來勇往直前

如果說建築是本飽含歷史積澱的百科全書,那麼濁漳河就是全書神韻的所在,兩岸獨特的建築風格正是區域文化的寫照,母親河流過,沉澱下了太多來自歷史深處的建築,閃耀著長治先民征服自然、改造自然的偉大創舉,為光輝燦爛的人類文明破土奠基。

然而,祖先留下的珍貴歷史文化瑰寶,千百年來卻“養在深閨人未識”,古建築和經濟互不牽手,也是文化和經濟互不往來,使長治擁有的世界級的文化資源沒有換來一個像樣的產業,精美的古建築始終處於“天生麗質、衣衫褴褛”的尴尬境地。

時代的召喚,使文化遺產無法置身於世外桃源,保護並不意味著將其封閉。市委、市政府審時度勢,把古建築保護和利用作為提升我市文化軟實力的重要手段,進行了一系列的謀劃和實踐。

2012年2月24日,首都北京傳來喜訊:長治市政府與清華大學建築設計研究院簽訂了共同籌建中國古建築博物館合作協議。這標志著,數量龐大的長治古建築進入了一個嶄新的歷史時期,保存完好豐富、時代序列完整、風格技藝獨特的長治古建築,為籌建中國古建築博物館提供了有利的資源優勢。中國古建築博物館的籌建將為我市推動傳統文化在當今社會的影響力提供重要載體,同時為我市宣傳城市形象、打造國字號文化品牌搭建更高層次的平台。目前,我市已完成項目的前期調查、研究、論證工作,編制完成了《山西省長治市籌建中國上黨古建築博物館研究報告》。

中國古建築博物館的籌建意味著文化資源和經濟實現了成功對接,也意味著,困擾了中國半個世紀的古建築保護和利用難題從此破題。正如歷史的長治創造了精美絕倫的古建築一樣,今天的長治也正在創造歷史,在古建築保護和利用的路上,我們又一次以“上黨從來天下脊”的氣魄成為了全國的開路先鋒。

長治,雄踞太行之巅,境內山水輝映,是太行山巅秀美如畫的旖旎山地、國保荟萃的人文重地、群星閃耀的道德高地、和諧發展的宜居寶地。在歷史的長河中,無論歲月如何變遷,晨昏如何嬗遞,這方山水總會在不經意間花開滿地,演繹出首屈一指的輝煌,凝視著歷史也昭示著未來!

推薦閱讀:

廣州何吾驺“閣老之墓”

老北京“紅燈區”的八大胡同

義烏和濟堂的百年風雨往事

巢湖樣巴街

- 上一頁:青海廖霭庭舊居

- 下一頁:廣州何吾驺“閣老之墓”