浙江古橋的前世今生

日期:2016/12/14 18:43:03 編輯:古代建築史

·七百多年前,意大利旅行家馬可·波羅在游記中寫下:“行在杭州,環城諸水,有石橋一萬二千座,是世界上最美麗、最華貴之城。”

·七百多年後,浙江古橋剩下1萬余座,保護刻不容緩

昨天,我們的第三堂文藝公開課在浙江圖書館開講了。

內容與咱們浙江的古橋有關,由從事古建築和文化遺產研究、保護三十余年的楊新平先生主講。

楊新平是中國建築學會建築史學分會理事、學術委員,中國城市規劃學會歷史文化名城學術委員會

委員,國家文物局文物保護工程專家庫成員,曾發表“大運河文化線路中的浙北古橋梁研究與保護”、“浙閩廊橋的歷史文化價值及其申遺對策研究”等數十篇論文。

在這次講座中,楊新平先生以豐富的學識向讀者講述了浙江古橋的故事。PPT上一張張造型各異、充滿美感的古橋圖片,引來大家啧啧稱歎。講座結束後,一群讀者不肯離去,圍著楊新平交流與古橋有關的話題。看來,這個看似有點冷門的話題,被他給講熱了。

橋的常識:浙江的五種古橋,為什麼浙江的橋多?

那是由浙江的自然環境決定的,浙江素有“七山一水二分田”之說,山區溪澗密布,平原水網縱橫。水多,橋自然也多,所以,浙江便成了“傳統橋梁博物館”。無論是水鄉平原,還是丘陵山地,隨處可見座座古橋越流跨空。

去年結束的浙江省第三次全國文物普查數據顯示,全省現有古橋梁約有1萬座。目前,我省有10處(27座)橋梁為全國重點文物保護單位,占全省國保總數的7.6%。

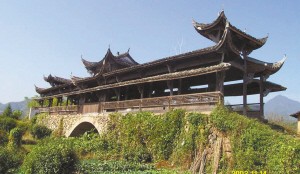

浙江的古橋主要有五種類型:矴步、梁橋、拱橋、浮橋、廊橋。

橋的藝術:是橋,也是審美對象

橋能滿足人們到達彼岸的心理希望,同時也是使人印象深刻的標志性建築,並且常常成為審美的對象和文化遺產。

浙江古代匠師在造橋時很注意把橋梁的實用性和藝術性結合,除了結構和功能需要外,運用借景、對比、烘托等建築美學手法,使一座座古橋既便利交通,又極大豐富了空間藝術景觀,蘊藏了深厚的文化底蘊。

散落在浙江民間的橋有各種形態:像紹興水鄉古城“三山萬戶巷盤曲,百橋千街水縱橫”,河道、橋梁與古塔、山林對應成景;像台州,便有許多波浪形的橋。橋頭、橋柱上,也有各種精美的雕刻,體現了中國古代勞動人民的藝術審美。

橋的故事:每一座古橋背後都有故事

古橋承載了人類的腳步,也承載著厚重歷史和文化,幾乎每一座古橋背後,都有著動人的故事。

舉個例子:紹興的題扇橋,就有個與大書法家王羲之相關的故事。傳說當年有個老太婆在橋上賣扇子,雖然價格便宜,卻沒什麼人來買。王羲之想幫幫她,便拿過一把扇子,在上面題了五個字。老太婆很生氣,質問:“你為什麼在扇子上亂寫?我還怎麼賣得出去?”王羲之微笑著讓她拿這把扇子賣賣看。結果,人們競相出高價買這把扇子。老太婆嘗到了甜頭,便天天找王羲之題字,王羲之不勝其煩,看見她就閃,躲到了附近另一座橋下。那座橋便也有一個有趣的名字——“躲婆橋”。

橋的保護:古橋真的很“脆弱”

1963年,浙江有民間橋梁10萬座,而到了2011年,再次普查時,發現只剩下1萬座了。也就是說,不到50年時間,90%的古橋都永遠地消失了。

有的,是因為年久失修,自然地垮塌;有的,則是因為災害,被洪水沖垮,被火災燒毀;更多的,是因為人們為了發展生產,追求眼前的利益而損毀的。

慶幸的是,越來越多的地方政府認識到保護古橋文化遺產的重要性了。由於往來貨船越來越大,大運河上的廣濟橋曾面臨過被拆遷的危機,最後,政府投資上億,開鑿了一段新的水道,將橋保護了下來,成為一段佳話。

推薦閱讀:

《岳陽樓記》解讀岳陽樓

大理諾鄧開五井古道出鹽地

鄭州秦家大院

上海太原路上的名人故居

- 上一頁:南洋大樓 漢口建築史的分界嶺

- 下一頁:《岳陽樓記》解讀岳陽樓