《岳陽樓記》解讀岳陽樓

日期:2016/12/14 18:43:04 編輯:古代建築史

岳陽樓模型圖

岳陽樓

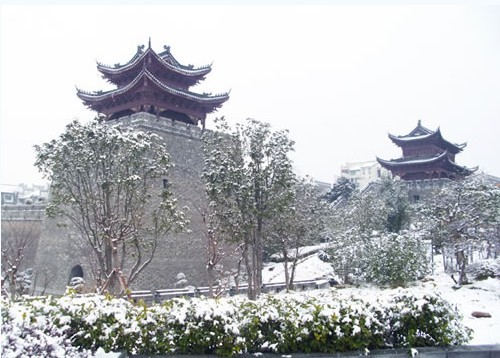

岳陽樓冬景

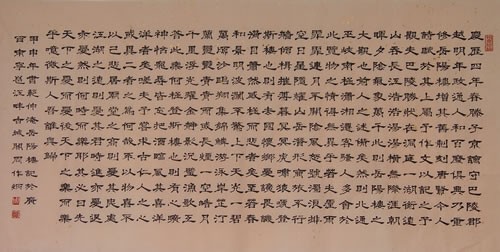

岳陽樓記

江南三大名樓之一,北視長江、南望三湘,范仲淹那篇名滿天下的《岳陽樓記》著實為岳陽樓做足了廣告。

雄踞岳陽市西門城頭的岳陽樓,建築精巧雄偉,為我國江南三大名樓之一,是我國古建築中的瑰寶,自古有“洞庭天下水,岳陽天下樓”之譽。

岳陽樓是什麼時候建的,說法不一。一般都認為它始建於唐,北宋年間重修和擴建。岳陽樓的建築很有特色。整個建築沒有用一顆鐵釘,一道橫梁,這在祖國古典建築史上是極為罕見的。主樓3層,呈長方形,寬17.24米,深14.45米,樓高15米,以4根楠木大柱承負全樓重量,再用12根圓木柱子支撐二樓,外以12根梓木檐柱,頂起飛檐。彼此牽制,相互咬合,穩如磐石。其建築的另一特色,是樓頂的形狀酷似一頂將軍頭盔,既雄偉又不同於一般。傳說中,這裡曾是三國時期吳國大將魯肅檢閱大軍的地方。

岳陽樓的出名,在很大程度上是由於北宋著名文學家范仲淹(989-1052年)寫了一篇不朽的散文《岳陽樓記》。據說當時巴陵郡守(岳陽在宋時屬巴陵郡)滕子京集資重修了岳陽樓。滕子京是很有才學的人,在樓落成之時,憑欄遠眺,不禁詩興大發,寫了一首詞“湖水連天,天連水,秋來分澄清。君山自是小蓬瀛,氣蒸雲夢澤,波撼岳陽城。帝子有靈能鼓瑟,淒然依舊傷情。微聞蘭芷動芳馨,曲終人不見,江上數峰青。”59個字寫景抒情,很有氣勢。但是范仲淹應滕子京之請,為岳陽樓作記,寫得就更好。共360字,文情並茂,感人肺腑。文中許多警句已成為後人處世待人的格言,其中“先天下之憂而憂,後天下之樂而樂”兩句,更為人所傳誦。但是,滕子京重修的岳陽樓,在明崇祯十一年(1639年),毀於戰火,翌年重修。清代多次進行修繕。清光緒六年(1880年),知府張德容對岳陽樓進行了一次大規模的整修,將樓址內遷6丈有余。解放後,政府多次進行維修,1983年又進行了一次落架重修,把已腐朽的構件,按原件復制更新。岳陽樓所處的位置極好。它屹立於岳陽古城之上,背靠岳陽城,俯瞰洞庭湖,遙對君山島,北依長江,南通湘江,登樓遠眺,一碧無垠,白帆點點,雲影波光,氣象萬千。

在岳陽樓下的沙灘上,有三具枷鎖形狀的鐵制物品,重達1500斤,也吸引不少游人觀看。其用途為何,至今說法不一。岳陽樓側旁有仙梅亭、三醉亭、懷甫亭等建築。

岳陽樓包含了中國傳統知識分子憂國憂民的情結,因而在近一千年來成為一個家喻戶曉的地方。登上樓來,放眼望去,渾無際涯的“八百裡”洞庭湖直入眼底,令人陡然間心曠神怡,頓覺入了“無我無人”之境。

岳陽樓景區除主樓外,尚有朱德同志書寫匾額的懷甫亭,建於明朝崇祯年間的仙梅亭,取材於呂洞賓“三醉岳陽樓”傳說的三醉亭,都具觀賞價值。此外,魯肅當年發布軍令的點將台,書法碑廊,小喬墓,魯肅墓都值移步一探以舒懷古之情。

岳陽樓下還有一個著名的詩書碑廊,該碑廊全長百米,式樣為仿古回廊,古樸、莊重、典雅。

這一名樓建成的起因卻是因為軍事需要。東漢建安二十年(公元215年),東吳孫權為了與劉備爭奪荊州,派大將魯肅率軍駐守巴丘,魯肅為了在洞庭湖上操練水軍,在洞庭湖邊的城頭上建了檢閱水軍的閱軍樓,這一閱軍樓便是岳陽樓的前身,至今岳陽樓景區范圍還存有魯肅閱兵處。至唐開元四年(公元716年),中書令張說谪守岳陽,遂擴閱軍樓,稱南樓,後又改名為岳陽樓。隨後,岳陽的山青水秀和岳陽樓的雄偉引來了才華橫溢的文人騷客,張九齡、孟浩然、賈至、李白、杜甫、韓愈、劉禹錫、白居易、李商隱等大家紛沓而至,登天下樓、賞天下水,並寫出上千篇脍炙人口的詩文,其中杜甫的《登岳陽樓》、李白的《與夏十二登陸岳陽樓》、李商隱的《岳陽樓》等均是語工意深的佳篇,遂使岳陽樓漸漸擴大了知名度。

但岳陽樓真正聞名天下,卻是在北宋時,因了當時的大文學家、政治家范仲俺的一篇《岳陽樓記》。慶萬四年(公元1044年),滕子京被貶為岳州知州,他惜岳陽山水之秀異,第二年便開始重修岳陽樓,修好後請人畫了一幅《洞庭晚秋》圖,寫信邀他的好友范仲淹為修葺一新的岳陽樓作記。范仲淹不負好友重托,一篇《岳陽樓記》360余字,字字珠玑,成為千秋絕唱。其中的“余觀夫巴陵勝狀…”一段,述盡天下樓、天下水之勝景,而“先天下之憂而憂,後天下之樂而樂”的名句,則更成為中華民族久吟不朽的名句。正是因了這篇文情並茂的《岳陽樓記》,岳陽樓才聲名遠播中外,成為千古名樓。

推薦閱讀:

大理諾鄧開五井古道出鹽地

鄭州秦家大院

上海太原路上的名人故居

悉尼古建築漫談

- 上一頁:浙江古橋的前世今生

- 下一頁:大理諾鄧開五井古道出鹽地