饒城老宅第 故事從這裡開始

日期:2016/12/14 18:42:21 編輯:古代建築史

理學舊第

楊時喬府

日前,記者在上饒市水南街勞動路看到一位身穿整齊軍裝的老人,他手提行李箱,步履堅定,目光如炬,一襲軍裝雖褪去了光鮮的顏色,但胸前一排軍功章還彰顯著當年榮耀。嘈雜小巷突然出現如此“格格不入”之人,記者只覺得奇怪。豈料第二天,老人又出現在這裡,同樣的裝束與神情。記者上前與他攀談,得知他是一名退伍老兵,一直生活在外地,上饒是他的老家。老兵這次回故鄉,就是想找尋少年生活的點滴。而一望這熱鬧的勞動路,卻尋不到熟悉的記憶,老兵眼裡閃過幾許惆怅。

城市在迅速發展,高樓大廈鱗次栉比,與此同時,大批破舊的街區和老宅被拆,許多記憶歷史的遺跡逐漸消失,城市原來的樣子也逐日褪色。城市面貌的快速演變,使得原住居民對自己生活的環境漸漸陌生,而少小離家老大回的游子更是難尋到遠去的記憶。現實告訴我們,上饒城在嬗變,楊家石橋、天津橋、三官殿等一些標志性歷史遺跡和城區老宅古建築都已湮沒,這是一個城市的悲哀。所幸,上饒城濱江西路的兩座風水塔——奎文塔和五桂塔、書院路的信江書院、相府路17號楊益泰舊第等為人們探尋上饒城歷史還保留著殘存的記憶。但是,上饒城還有兩座風燭殘年的明代宅第——“理學舊第”和楊時喬府邸沒有得到應有的保護。

今天,我們拿什麼拯救這兩座名人宅第?

老宅是城市記憶

記者走進水南街勞動路一條陳舊、安寧的小巷,石板路高低不平,漸行漸深,一幢老宅展示在眼前。這是婁家巷30號,老屋、舊物給這條深巷子更添一層孤寂。只見青灰色一堵牆,牆間裂縫和風蝕雨侵的痕跡標記著歲月滄桑,枯枝蔓草叢生。抬眼望牌樓,見四個大字——“理學舊第”。這就是明代著名理學家婁諒的故居。這座占地600多平方米的古宅凝重地矗立在現代居民區,亦掩蓋不住其老宅文化的魅力。這是一座三進兩天井的老宅。踏著坑窪的地面,只見一旁的木柱灰塵滿布,細看還有絲絲罅隙,順著舊木的紋理伸延而下。院內有一對中年夫婦正在忙碌,他們是漁民,在信江打魚為生,於此居住已有30多年。記者從他們口中了解到,整個老宅居住有16戶人家,都不是婁家後裔。“理學舊第”是公房,已多年無人修葺。深深庭院,刻有精美圖案的青石隨意散落在院內。但這些散落的片片痕跡,還在向人們展示昔日“理學舊第”曾經的熱鬧繁榮。

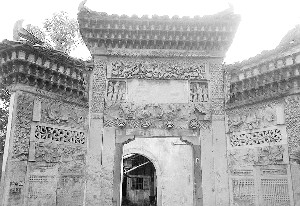

距“理學舊第”不遠,還有一處距今已有500多年的明代老宅——位於水南街天官巷的“天官府”,這是明萬歷年間吏部尚書楊時喬的府邸。不同於文人學士婁諒故居的“簡陋”,士大夫宅邸自然是雕龍刻鳳、氣勢軒昂。文物價值不凡的青石花雕門樓,依稀可見原來主人家曾經的輝煌。透過精致的窗檩、線條曼妙的飛檐、殘存的花園圓門,仿佛讓人看到了這戶人家曾經的萬千風情。經歷歲月洗禮,門樓依然保存善佳,古韻十足的外觀尤其醒目,當地居民俗稱其為“花大門”。門為東北朝向,“百鳥朝鳳”圖镂空石雕栩栩如生,雕刻技法體現出明代建築的典型風格。穿過大門是一排兩間的門房,再往裡是一面雕刻精美的照壁,濃濃古韻撲面而來,照壁對面便是正屋大廳。正屋面積485平方米,左右兩邊廂房8間。前後兩進之間由一小天井連接。前廳抬梁式結構,後廳穿斗式結構。廳堂、廂房、天井雖已破敗,仍顯歷史變遷的痕跡。記者在古宅遇到73歲的朱大爺,他已在此生活了50多年,其妻楊氏正是楊時喬後人。據他介紹,此處現住5戶人家,還有幾戶房屋空置,除了其中兩戶為楊家後裔,其余為雜姓。

兩座古宅背後是深厚的人文背景。婁諒是明代大理學家,被後人譽為“名儒高足,心學前驅”,哲學家、教育家、政治家和軍事家王陽明是他的弟子。他的兩個兒子婁性、婁忱都是明代理學家。他的孫女婁素珍,是明太祖朱元璋第十六子朱權五世孫寧王朱宸濠的嫡配妻子,人稱婁妃。婁妃自幼聰敏美麗,貌美而工詞章,琴棋書畫無不娴熟,性賢明,曉大義,是唐伯虎的女弟子,為明代江南才女。楊時喬,兩歲喪父,四歲亡母,祖母教養成長,少年中進士,入仕後,歷任工部主事、吏部員外郎、吏部左侍郎等職,逝後朝廷追認為吏部尚書。他為官“清正廉明,苞苴不入門”(《廣信府志》),勤為百姓辦事,深受百姓愛戴,事跡在民間廣為流傳。他逝世後,箱籠別無余財,僅剩幾件舊衣。上饒城南的豐溪河又淺又窄,每逢雨季,洪災頻發,楊時喬出資主持疏浚,三個月即完工,惠澤上饒百姓。故人雖逝,但我們仍能從歷史建築中追溯往昔的故事。今天,還有兩座古宅伫立在上饒城見證斗轉星移、歷史輪回。它們是上饒人尋覓上饒記憶的標識,更是上饒城的文化風景。

故事從古跡開始

上饒城是一個頗有故事的城市。上饒最早建城,始於東漢建安元年至建安十年(196—205年)間。唐乾元元年(758年),再築城設江南東道信州。此後,歷代為州、府治所。這座山環水繞的城市,讓幾多歷代文人墨客在此流連忘返,名人學士爭先建捨定居,唐有陸羽泉,宋有辛棄疾帶湖山莊和韓元吉南澗故園,明有婁諒理學舊第、楊時喬天官府、吳萊的集勝園和夏言相府、白鷗園、寶澤樓等名人勝跡。早在唐代,信江南岸道觀山就建有“含輝閣”、“溪山堂”等人文景觀建築,宋代有谷神道院、金仙院、雞應寺、普堂書院、一杯亭等勝跡。明清有信美亭、魁星閣、問月亭、一榻軒、鐘靈台等亭台樓閣。這些古跡承載著上饒城幾多故事?只可惜,這些古跡在城市的建設中多被湮沒了。它們的消失,是城市記憶的消失。冬日的陽光灑落在信江上,信江波光粼粼。記者在濱江路公園聽沐浴冬日陽光的老上饒人回望老城,惋惜之情油然而生。

老上饒人扼腕歎息:就在十年前,上饒老城的西城門還在,南門口兩排雙層木構老店屋還在,南門青石古埠頭還在,解放河上的座座青石古橋還在……可轉眼,這些古跡就消失了。上饒老城很多古跡已淡出了人們的視線,“理學舊地”、“花大門”等古跡正在淡出人們的視線。倘若我們再不設法留住這些古跡,我們再談到婁諒、婁妃、楊時喬,就只能看著紙上空談了,而不能親眼一睹歷史名人故居的優姿雅范,著實令人惋惜。城市經歷一輪輪更新變換,拆除、翻新、重建,老屋古建跻身於新樓之中,如同一條裂縫出現在更新後的城市,但它們都是不可粉飾的過去。人們珍視這些“裂縫”,因為它們承載著滄海桑田的記憶,是變遷的鏡鑒,是城市的底蘊,更是城市發展標識。老上饒人在回望上饒老城時呼喚:留點老城的足印,讓城市歷史有脈絡可尋,繼而綿遠流長。

我們生活在城市,總要有一點關於城市的古老故事。故事從何談起,從老宅古跡開始。城市老宅古跡不是“死建築”,也不是以高高在上的姿態供人瞻仰、緬懷,它們可以其獨特的風格面貌為城市注入新血液。許多城市都在積極利用珍貴的古老建築,挖掘文化資源,既保護了歷史遺跡,又實現了其現代價值,如成都寬窄巷便是一個極好的例子。成都寬窄巷的保護利用為實現城市歷史文化的現代價值樹立了榜樣,我們亦可借鑒。花點人力物力,把上饒的老宅、老建築保護起來,按其原汁原味的歷史風貌進行修舊如舊,為上饒城留下可觀可賞的古跡,把古跡打造成為城市的新名片,讓上饒人和來上饒的人能夠有一點關於上饒的記憶可尋。

推薦閱讀:

廣東古村落——“田心村”

山西古建築精華之代州寶塔

探秘乾隆擴建太廟大殿真相

安仁古鎮 豪門往事知多少

- 上一頁:湖南江華寶鏡山莊

- 下一頁:廣東古村落——“田心村”