武夷下梅村古民居

日期:2016/12/14 17:55:27 編輯:古建園林

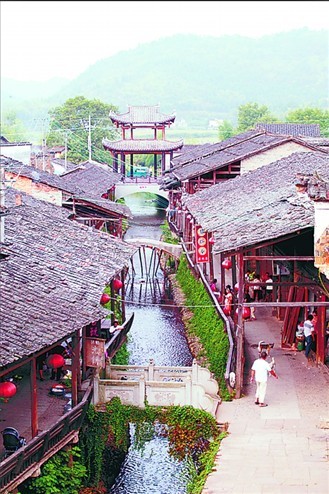

武夷山下梅村

位於當溪溪北的鄒氏祠堂

下梅村擁有武夷山最早的茶市

鄒氏祠堂上精致的浮雕

下梅村距武夷山風景區8公裡。如棋盤布局的下梅村,雖然沒有江南古鎮的寬宏和奢華,卻是生態和諧,小橋流水人家的古樸風貌迄今依然完好。即使只在溪邊發呆,看看手工扎的紙花燈,也是一種輕松的享受。

水鄉風情“三雕”奇葩

下梅村位於武夷山市東部,村落建於隋朝,裡坊興於宋朝,街市隆於清朝。山護村落,水養邑人,山環水抱營造了一個封閉安谧型的村落,素有“文史精品古村落”的美稱。

村內的祠堂、古井、老街、舊巷與民謠、山歌、龍舞、廟會交融,構成典型的南方水鄉風格,顯出村落獨特的魅力。村內現留30多座的清代古民居建築,結構以磚木為主,石砌牆基,柱礎以木為主,結合精巧的閨樓、書閣、花園、經堂、廂房,形成了下梅民居的獨特風格。設置的四方天井,一重天井一重廳,以便於采光、集雨、通風,體現了天人合一的哲學思想。

古民居“三雕”(磚雕、石雕、木雕)景觀尤為首推,是下梅古民居的一枝奇葩。每座民居的大門都有精美的磚雕裝飾,融人物、花鳥、山水、器皿於一體,人物逼真,環境親和,蘊意深刻。尤以鄒氏家祠、鄒氏大夫第的“小樊川”、“參軍第門樓”、“西水別業”、“隱士居”、“方氏參軍”等最為出色。還有柱礎、石基和石花架上的石雕圖案,挑梁、吊頂、欄桿、窗棂等木雕圖案,精彩紛呈。

茶商水道萬裡茶路

梅溪發源於梅嶺,兩岸村落以梅命名,如梅嶺、上梅、下梅、梅溪村。朱熹游賞時曾經寫下“曉登初移屐,寒香欲滿襟”的贊美詩句。它不僅養育過北宋著名詞人柳永、南宋理學家朱熹,還涵養了清朝繁榮的茶市下梅,鋪造了晉商常氏與下梅鄒氏聯合販運武夷茶的“茶商水道”。

下梅村孕育了獨樹一幟的武夷巖茶,一到春天,每家每戶都忙著采茶、制茶,空氣中處處散漫著茶的清香。福建、山西商人聯手在下梅村開辟了中國另外一條“萬裡茶路”,一直延伸至中俄邊境的貿易城——恰克圖,讓下梅成為武夷山地區最大的茶葉集散地。你可在村口“晉商茶路萬裡行起點”的紀念碑上镌刻的茶路線圖,體會到萬裡茶路寬闊的情景。

流入梅溪的當溪劃村而過,將村一分為二,是為了茶市而規劃修建的人工運河。當溪兩岸,有南北二街,溪畔設弧形靠欄,可坐可倚,古時更被稱為“美人靠”。據悉,下梅成為茶市時,下梅男人多外出經營茶葉,家中的妻子傍晚時分便會依河欄眺望下游船只。為此,鄒氏沿河修建了弧形長椅,讓夫人靠椅望夫。雖然現在“美人靠”不再,溪畔卻成了老年村民聊天、讀書閱報的休閒之地。

藝術底蘊古村進行時

儒學正堂內設私塾,保留多張半月形木桌,上廳有賞月樓等附屬建築,可體驗一下古代學習之地。至今還可以看到屋內牆壁上的“候選儒學正堂的捷報”——貴府陳老爺名镛,奉旨鄉薦以五經中式第一名貢元,咨吏部候選儒學正堂。

同樣位於下梅北街的鄒氏大夫第,門壁全用磚雕裝飾,浮雕和透雕相結合,層次分明。兩廂的隔窗分別雕刻蝙蝠、花卉等圖案,讓大夫第盡顯富麗堂皇。大夫第的後花園“小樊川”,有“鏡月”台、金魚池、對弈台、石花架等,在有限空間裡營造一個有山水、有花樹的無限天地。

推薦閱讀:

徽派建築之照壁

徽派建築之美人靠

徽派建築之格窗

徽派建築之壓脊

- 上一頁:越南會安 古樓老街韻味獨存

- 下一頁:古風猶存的巍山古城