嶺南古村落——梅縣橋溪村

日期:2016/12/14 17:51:12 編輯:古建園林

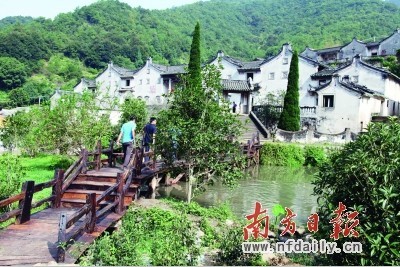

黛牆溪水,小橋古樹,四面環山的橋溪村仿佛桃源仙境

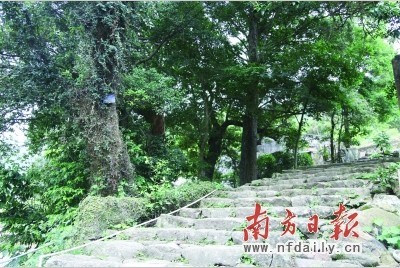

五彩林,有七棵古樹,經華南農業大學林學院植物分類學專家考證,均為百年古樹,有五種樹種,分別為楠木、檀木、山杜英、青藍木和荷木

橋溪古村入口處

位於梅縣雁洋境內陰那山五指峰西麓。於明萬歷年間開村,經歷數百年艱苦創業,營造了一個風光秀麗、別有洞天的橋溪村莊。村內枯滕、古樹、小橋、流水、民居構成一幅秀麗的客家山村風景圖。

“過慣了喧囂、熱鬧的都市生活,來到詩情畫意仙境般的橋溪村,著實令人心曠神怡,很舒服……”一位廣州來的游客陳先生飽游橋溪村後很有感觸地說。

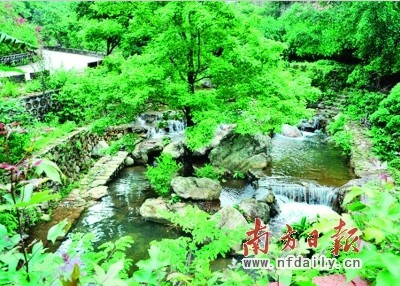

的確,橋溪不愧為最美古村落。村內客家民居古建築,依山傍水,錯落有致,山澗溪流清澈,古樹婆娑,遠山含黛,層林盡染;村內枯滕、古樹、小橋、流水、民居構成一幅秀麗的客家山村風景圖。

五彩林堪稱奇觀

橋溪村位於梅縣東部的雁洋鎮境內,廣東省自然保護區、廣東名勝風景區陰那山五指峰的西麓,國家AAAAA級景區——雁南飛茶田景區側,距梅縣縣城40公裡,是“廣東省古村落”。該村現有戶籍人口210多人,常住人口50多人,旅居海外僑胞6000多人。村莊面積約1平方公裡,四面環山,僅有一個入口進入該村,一條小溪從村中央自西向東穿過;村四周山林茂密,奇峰秀頂。村口的五彩林堪稱奇觀,由七棵古樹五種樹種組成,且均為百年大樹,分別為紅楠、青藍樹、山杜英、白車木、荷木,其中青藍樹是目前國內外發現該樹種中最大的一棵。村中十余座古色古香、氣勢恢弘、結構獨特、雕龍畫鳳的古近代建築,且有400余年豐富的文化積澱和原生態環境,因而遠近聞名,是最美的古村落。該村人傑地靈,民風淳樸,人才輩出,全國政協港澳委員朱連芬是其中傑出代表之一。

客家民居建築林立

橋溪村於明萬歷年間(1573—1619年)開村,由徐姓人家開拓發展到徐、陳兩姓同村,再因徐姓家族的落敗,嗣後朱姓的遷入,至今仍然僅有陳、朱兩姓同村。經歷數百年的艱苦創業,營造了一個風光秀麗、別有洞天的橋溪村莊。村落布局為狹長東西走向,東水西流。村內客家民居建築林立,依山傍水,錯落有致。這些古民居建築包括繼善樓、寶善樓、世德樓、燕诒樓、淵慶樓、逸廬、世安居、祖德居、寶慶居、慎安居、仕德堂、朱氏祖祠、守慶公祠、凌雲館、橋溪小學(原稱“寶園”)、寶善家塾。其中,世德樓、寶善樓、世安居、繼善樓、燕诒樓、仕德堂獨具特色,繼善樓和仕德堂外圍的積善堂建築規模、建築藝術為粵東罕見,聞名遐迩。2002年省政府核定公布橋溪村古民居建築群為省級文物保護單位,列入保護的單體建築(遺址)16處,其中客家傳統民居建築13處(明代1座、清代1座、民國1座),清代鄉村教育家塾1座、族塾1座及族塾遺址1處。該村的自然景觀、客家風情習俗和歷史沿革具有較高的歷史、藝術和科學研究價值,近年來吸引了不少民俗學者、建築專家前來研究考察。

打造原生態特色景點

為加快創建幸福導向型產業試驗區,推進廣東梅州文化旅游特色區雁洋核心區建設,梅縣把“葉帥故園·客家天堂”、“橋溪古韻·夢裡客家”、三鄉村野公園、富力足球訓練基地、世界名亭博覽園、世界最大金柚公園等項目作為重點工程全力推進。目前,“橋溪古韻·夢裡客家”建設項目第一階段建設工程已基本完成。

該項目圍繞“政府主導、企業運作、村民參與、共建共享、多方共贏”的思路,由廣東寶麗華集團有限公司投資建設,按照“修舊如舊、謹慎建設、嚴格改造”的原則,立足高起點規劃、高品位建設,在不破壞古村原有自然生態和建築風貌的前提下,將生態、文化、古韻等不可多得的優勢資源有效整合、有機疊加,注重古村特色發展、錯位經營,借助雁南飛在全國各地的重要影響力,充分放大雁南飛效應,形成與雁南飛、雁鳴湖、橋溪村實現協調聯動、互補互動發展,各自彰顯特色,現“橋溪古韻”,創“夢裡客家”,建幸福家園,努力打造成全國一流的原生態特色景點、全國著名的休閒旅游勝地、天然的影視基地、客家世界的香格裡拉,更好地展現葉帥故裡的魅力,吸引各地游客紛至沓來享受慢生活,在這裡領略客家風情、感受客家文化、體驗山水生態。

中共中央政治局委員、省委書記汪洋,省委副書記、省長朱小丹近期先後走進了橋溪村,在86歲的“老媽”導游陳榮華的引領下,參觀了客家古民居繼善樓,聆聽了老人講解古民居的人文歷史,當聽完老人全文誦讀雕刻在老屋牆上的《朱子家訓》時,汪洋書記情不自禁地鼓起了掌,勉勵“老媽”要繼續口口相傳,把朱子文化、中國傳統文化傳揚開去,把民族傳統美德傳揚開去。

繼善樓

繼善樓,是橋溪村古民居建築群中的代表。清光緒廿八年(1902年)興建,民國三年(1914年)竣工,是村中“寶善樓”朱氏後裔為秉承父志而興建,故名“繼善樓”。該樓坐北朝南,總占地面積2450平方米,主體建築面積1710平方米,附屬建築面積300平方米;平面布局為多軸線橫向長方形,中軸對稱;正立面為硬山式,側立面和後立面為懸山式,凹式軒廊大門,披檐式小門,門額懸“繼善樓”木制橫匾;石砌高台基,綠色琉璃瓷飾門坪通欄;灰瓦面,夯築土木石結構。共有房間64個,大小廳堂32個,天井5個。是典型的客家傳統民居建築——二層六合槓式樓房,村中俗稱“七槓樓”(含附屬建築);因二層建築內部結構在平面上可巡廻相通而俗稱“走馬樓”。其特別之處在左側外門樓對稱挖一方一圓的水井,寓意“天圓地方”。該樓內外裝飾集木雕、石雕、瓷雕、彩塑等工藝於一體,書法、壁畫、牌匾等端莊典雅而富有書卷氣,尤其二樓上堂飾金木雕“桂馥蘭香”掛落金碧輝煌,民國三年(1914年)刊刻儒家朱柏廬的《治家格言》全文,樟木陰刻魏碑體,書法凝重,雕刻精美,氣勢恢宏,民族文化氛圍濃厚。民國三十六年(1947年)至民國三十八年(1949年),中共閩、粵、贛邊縱隊獨立大隊設於此。具有較高的歷史、藝術、科學的保護和研究價值。

- 上一頁:湖北恩施大峽谷的絕美畫卷

- 下一頁:中國楹聯的藝術大美鶴壁寶庫

熱門文章

熱門圖文