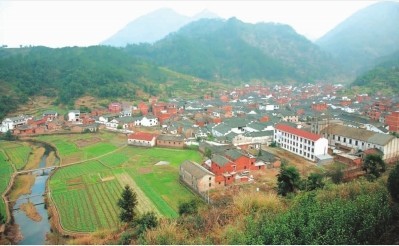

俞源:九龍山下的古村

日期:2016/12/14 17:44:20 編輯:古建園林

俞源村在九龍山下。九龍山屬括蒼山脈余脈。整個村莊被群山所圍,地勢由東南向西北緩降。民國《宣平縣志》有一篇道光乙酉年(1825),俞源拔貢俞宗煥的俞源《廣惠觀重修記》中說:“宣邑山水惟俞源為最,自九龍發脈,如屏、如障、如堂、如防,六峰聳其南,雙澗繞其北,回環秀麗,如繪也。”清同治乙丑年(1865)《俞源俞氏宗譜》收入的明代初年蘇伯衡撰寫的《皆山樓記》,其中描述道:“俞源介於群山之中,其地方廣數裡,山連綿無間斷,其溪折行山罅間,首尾皆自高趨下。初於山隙處遙望,見是為瀑布。其田皆墾辟山丘為之,壘石以為畔。岸高高百丈,秩若階級。其路皆側徑,綠崖懸磴,臨流如曳練,隱見本末。其民居多負山而因山以為垣墉,散處凡數百家。族大而望於鄉者,曰俞氏。”

俞源俞氏自始祖見九龍山風光秀麗,擇地而居,歷經32代,至今已逾800多年。俞氏家族人才輩出,世代勤勞創業,以耕讀為樂,行商為富,尊禮重教,急公好義,人丁興旺,成了遠近聞名的浙中一大旺族。俞源歷史上明清二朝出過進士、舉人、貢生、秀才等共293人。這一俞姓聚居的古老村落,以其悠久的歷史文化積澱,淳樸的耕讀家族文化,以及博大精深的明清民居古建築群,2000年列入省歷史文化保護區,2001年被列為國家級文物保護單位,2003年被命名為我國首批歷史文化名村。

俞源的起源與興起

俞源歷史上隸屬處州府,是原宣平縣北鄉的一個重鎮,是歷史上處州到婺州間的一個重要交通樞紐。

如今在俞源村六百多戶,兩千多人口中,俞姓大約占八成。其次是李姓,董姓不到十戶,剩下的便是一些人數很少的小姓。

俞源的起源始於南宋。南宋時,俞氏未入住該村的時候,原有朱、顏二姓住戶,後俞姓入住,人丁興旺起來,朱、顏二姓漸衰以至消失,村莊名也改為俞源。

俞源俞氏始祖為俞德。《俞氏宗譜》載有明萬歷四十二年(1614)吳從周寫的《俞氏宗譜後序》,其中一段話講到了俞源始祖的情況:

“史公曰:熙熙攘攘,為利來往,然則名利關頭,直能勘破者鮮矣,乃若俞民之先則不然。蓋其始祖處約,府君德者,生當宋季文明之世,以儒業文章為時所推,擢為松陽縣儒學教谕。此正際可之仕,足以展厥生平,行需大用耳。乃府君獨不汲汲於是,而雅愛山水之奇,數游覽栝婺間。見婺界有所謂九龍山者,其下溪山秀麗,風氣廻環,欣然有卜居之想矣。仕無幾何,辄而脫卻名利關創此安樂境,則今俞氏,千百世不拔之業,實托始焉。”

俞德,字處約,原藉杭州,徙居義烏鳳林鄉,後俞德學業有成,被舉為松陽縣教谕,在任上他往返於括、婺之間,經常路過九龍山下的一處朱顏小村,此處溪山、田園之美深為其所愛,他當官不久,就離任率自家來此卜居,此俞源之始也。俞氏初來時定居於東溪之南、西溪之東的前宅。俞德之後四代單傳,到了第五世俞涞,開始人丁興旺。俞德生義,義生至剛,至剛生仍,仍生涞、浪、汪。俞涞生有三女四男,四男是善衛、善麟、善诜、善護。其中二子善麟、三子善诜與四子善護三人的後代繁衍發展,成為如今俞氏家族的三大主要支脈。俞涞的兄弟浪、汪兩支脈系已經沒有後代沿襲下來。因此俞涞一家成為俞源村人口發展源頭。

俞源李氏的始遷祖是李彥興。《俞源李氏重修譜序》說:“國朝洪武間,諱惟齊者登進士第,糾察廣明,名譽著於朝野,實彥興翁之叔父也。彥興翁讀書樂善,仗義豐財,雅愛俞源山水之勝,自城而遷居焉。”乾隆三十八年(1773年)李嵩萃撰的《李氏家乘重修序》說李彥興遷到俞源後,“同地俞衛一公即以女妻之”。衛一公便是俞涞的長子善衛。參照惟齊和善衛的生卒年,李彥興遷俞源,當在洪武年間。李氏和俞氏此後互通婚嫁,世代和睦融洽。

俞源的興起,歷史上有三段黃金時期。

第一次出現在元末明初,從五世俞涞開始。俞涞字巨川,號二泉,至正十四年元政衰亂,盜賊蜂起,他毅然揭竿而起,令四子組織民兵武裝,保護郡邑,並傾己之所積,以賞衛士。這義舉,升聞處州府署,監司石末宜孫表為“義民萬戶”。由於俞涞此舉立下汗馬功勞,俞源名聲一躍而起,一時名聞遐迩,就有大甲邑之美譽。

俞源的興起,第二次興盛期出現在明嘉靖、隆慶年間。這段時間是俞源科舉的鼎盛時期,出了進士禮部觀政俞大有,舉人溫州黃關把總俞彬,貢生江西宜黃縣應乾。此外貢生俞英、俞鳴謙、俞謹、俞肖洛都分別當上了教谕。當時一個偏僻的山村出了十多位官員,無疑是俞氏的榮耀。所以俞氏子孫為光宗耀祖,於隆慶元年籌資大興土木擴建宗祠,這就是現保存下來的俞氏宗祠。隆慶六年俞世美進京朝觐,時相嚴讷為俞氏宗祠題贈“壬林堂”三字。

俞源興起第三個興盛期,出現在清乾隆、道光年間。清乾隆年間,俞氏、李氏宗族再度崛起,與前世因科甲功名而繁盛不同,這一時期的代表人物都是大商人。俞氏的代表人物是上宅的俞從岐和他的兒子俞林檀和俞林模,以及俞君選和俞君泰兄弟。李氏的代表人物是李嵩萃。這段時期俞源是改造居住環境,掀起建設家園的鼎盛期。村中現存的重大大型住宅幾乎都為他們此時所建。富戶不惜血本,雇工興造廳堂大廈,使俞源村落的布局發生了根本性變化,更趨向人居環境的優美。

推薦閱讀:

南京國防園驚現“乾隆怪碑”

耿彥波就北城牆修復工程現場辦公

大同市名城保護形成獨有格局

三台縣兩廟戲樓維修加固工程通過專家驗收

村落布局

民國《宣平縣志》記載:“俞源雙溪……一自清風嶺外來,一自九龍山來,兩澗合,西流轉北,經寨頭會樊川水下金華到錢江口。”清風嶺外來的叫西溪,由南而北流到俞源,大約8—10米寬;九龍山來的,叫東溪,自東南向西北流到俞源,大約10—15米寬。東溪又有兩個源頭,一個大致在正東,出自仙雲山和龍宮山之間的峽谷,叫仙雲水;一個偏東南,出龍宮山的峽谷,因上游有沉香托夢的名勝龍潭,故叫龍潭水,兩水在洞主廟前合流。東溪和西溪在俞源村西側,匯合成俞川,隨後直下武陽川奔錢塘江而去。

俞源村形態為兩岔。一岔長,前貼東溪,背靠錦屏山,長約600米,最寬處約170米。再往東南,山谷狹窄而陡,房基地很少了。另一岔短,在東溪西南岸、西溪東岸與小祠堂山之間,東西約200米,南北230米。再往南,小祠堂山根就貼近西溪了。

村落分為三個大區:東溪東北岸的東南部叫上宅,這一段對岸的小祠堂山逼到了溪邊;東溪東北岸的北部叫下宅;下宅面對的東溪南岸叫前宅。上宅和下宅住的都是俞姓人。前宅為俞姓和李姓、董姓雜居:俞姓住北部;南部有個裡巷門叫“隴西舊家”,裡面住的都是李姓人;董姓人不到十戶,也住在南部。上宅的俞姓以萬春堂、裕後堂兩個房份為主,下宅以聲遠堂、逸安堂兩個房份為主。聲遠堂因為祖屋面對六峰山,這個房份便又叫六峰堂。萬春堂、裕後堂、六峰堂都是六世祖善麟的後代。前宅的俞姓堂號德馨,是六世祖善護一脈。俞氏一些小房份沒有堂號,雜住在上宅、下宅和前宅。李姓只有一個堂號,叫贻燕堂。

三大住宅區體現出一定的社會分化。三個大區裡,前宅是宋末俞氏初來時最早的居住地,稍晚來的李姓和董姓也住在前宅。明代末年,上宅發展起來,清代初年順治朝,兩次兵災幾乎毀盡了俞源村。乾隆以後大規模重建。嘉慶、道光兩朝是建設高潮時期,主要建築在上宅和下宅。上宅最富,現存有全村最大、最精美的大型宅子,而且宅子都有花園,所以建築密度低,巷子比較寬,全用細卵石精鋪地面。下宅只有聲遠堂一座大宅,其余都是中等住宅,建築密度大了一些,巷子的卵石較為粗糙。前宅早年有過大宅,年代湮遠,已經毀掉。清代後期,前宅的住戶貧窮的較多,現在多為中小型住宅,全村的小型住宅集中在這個區,大多質量很差。前宅建築密度最高,巷子最狹窄曲折,路面也低劣而且破損。

推薦閱讀:

南京國防園驚現“乾隆怪碑”

耿彥波就北城牆修復工程現場辦公

大同市名城保護形成獨有格局

三台縣兩廟戲樓維修加固工程通過專家驗收

- 上一頁:杭州西湖區留下大街

- 下一頁:廣東第一巷——珠玑巷