漢長城

日期:2016/12/14 12:47:32 編輯:古代建築有哪些

漢長城在玉門關以西5公裡處,有一段全國最獨特的板土蘆葦築成的漢代長城,現仍保存完整,並配有峰燧旁點火用的積薪垛多達15堆,大者長2米,寬1.5米,高1.3米以上,凝結為化石般堅硬。敦煌漢長城烽燧中曾出土漢簡1200多枚。

奮六世余威的秦始皇,振長策而一統六國,僅僅是將原有的長城連接起來略加延伸,就為秦的亡國掘好了墳墓。漢武帝則不同,用數世之積蓄,開地拓邊,在北方及河西的廣大區域,解除了匈奴對漢王朝的威脅,漢長城(當時稱為"塞")的規模及長度都遠遠超出了秦代。特別是甘肅境內的長城,東起令居(今蘭州河口),經武威、張掖、酒泉、敦煌,西止於玉門關外的大煎都侯官隧(今敦煌榆樹泉盆地灣窯)。這些漢塞一方面在戰略上起到了阻斷羌匈聯系的作用,另一方面,又為漢代與西域的交通、絲綢之路的安全提供了保障。

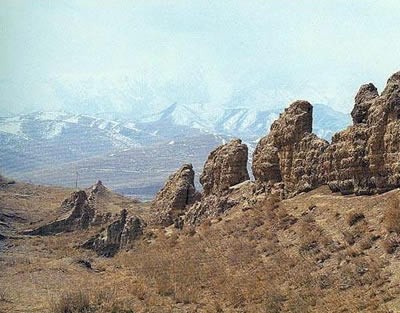

從其整個建築形式來看,漢代的長城是采取了因地制宜的辦法,因山河形勢,就地取材。在一些地段夯築了塞牆,在一些地段則開挖了壕溝,一些地段是純粹的自然屏障,而一些地段則又是簡易的烽台與欄柵式的防御工事。滄桑巨變,歷2000年的風雨剝蝕、風沙掩埋與人為破壞,這些長城已大多是面目全非了。或被夷為平地,蹤跡無尋;或頹為田埂、淺溝,已失卻往日的風采。惟有那殘跡猶存的烽台,在向人們訴說著漢塞的走向與歷史。在沙進人退的歷史遺憾背後,又為我們今天的旅游增添與保留了許多好的去處。無情的風沙在逼退人們之後,也在一些地段將漢代的長城完整地保存了下來。得自自然的恩惠,我們將會有機會去領略漢長城的風姿。這就是我們要介紹的保存最好的漢長城。

自然與歷史的原因,河西漢塞西段的保存狀況是目前最完整的,特別是在一般認為是漢代玉門關的小方盤附近。遠遠望去,漢塞猶如一條無盡頭的蒼龍,橫臥於沙漠瀚海的天地之間。至今殘留的高度仍有3.75米,基寬3米,頂寬1.5米。因當地多砂礫、碎石,缺乏用於夯築的黃土,古人也就采用了非常獨特的建築方式。先以紅柳、蘆葦編成框架,中間實以礫石,層層疊壓而成。為確保其穩固,又用蘆葦作墊和土鋪在每層之間。鹽分較高的地下水,使礫石凝結,堅實無比。雖經千百年的風雨浸蝕,仍屹立於戈壁風沙之中,蔚為壯觀。實為我國軍事及建築史上的一大奇觀。

目前,長城作為中華民族精神的象征,已被列為全國重點文物保護。敦煌市博物館還辟有旅游專線,為希望一睹漢塞風采的海內外游客提供各種服務。茫茫蒼穹,神奇的戈壁瀚海。遙想昔日,烽煙四起,戰馬嘶鳴與結伴的商旅,不但可使您跨越那悠遠的時空,又可使您置身於神秘的世界。"不到長城非好漢",不到河西真遺憾,不到此段長城就更是天大的遺憾了