福建古橋最早應用筏形地基

日期:2016/12/14 12:58:21 編輯:古代建築有哪些 15日,在“2009年中國古橋研討會暨海峽兩岸古橋學術交流會”上,記者就福建古代橋梁現狀和保護話題與福州大學土木工程學院院長陳寶春教授作了對話。

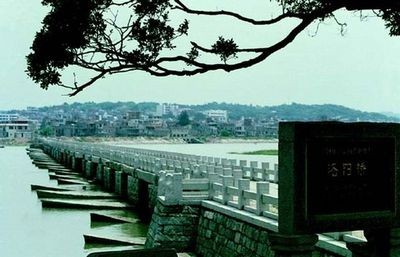

泉州洛陽橋

閩中古橋甲天下

記者:福建古橋眾多,類型豐富,成就突出,陳教授能否就這方面的情況介紹一下?

陳寶春:提起中國古代橋梁,人們總忘不了“北趙南洛”,趙州橋為中國古代拱橋的代表作,洛陽橋是中國古代梁橋的代表作。南宋後,由於政治中心南遷以及工匠的大量湧入,福建的橋梁進入繁盛時期,在材料和技術上都有所創新。其中有代表性的就是石梁橋和木拱橋,這與北方的石拱橋和木梁橋形成鮮明的對比,成為福建古橋獨特的建造特色。

當代世界著名科技史專家英國的李約瑟博士在其巨著《中國科學技術史》中寫道:“中國古代橋梁在宋代有一個驚人的發展,造了一系列巨大石梁橋,特別是福建省。在中國其他地方,都找不到和它們相比的。”

記者:別人是石拱木梁,我們是石梁木拱,那麼在技術上是不是也有許多人無我有的創新?

陳寶春:在建設中,泉州洛陽橋創造性地應用了“筏形地基”、“浮運架設”等技術,在橋梁技術發展上抒寫出濃墨重彩的一筆。所謂“筏形地基”,就是針對洛陽江入海口淤泥多的實際,利用拋扔石頭擠開淤泥,形成堅實基底後,再建橋墩,這是世界最早應用此技術的橋梁。

而“浮運架設”則是能工巧匠利用潮汐漲落原理,將石梁放在船上,漲潮時開進架設,退潮時退出,解決了古代沒有大型吊裝設備情況下的大型石梁的架高難題。

洛陽橋之後,福建修建了大量的石梁橋,其技術不斷發展,如泉州金雞橋和福州萬壽橋中應用的“睡木沉基”基礎。而漳州的江東橋重近200噸的石梁架設問題,至今還是一個未解之謎。

在木拱橋方面,福建多雨,因此木拱橋設有廊屋,不僅可以防雨,延長木構件的使用壽命,而且增加橋的自身重量,有助於增強結構的穩定性。同時,增加了橋面木縱梁系統,不僅使木拱橋的坡面變成平坡坡面,有利於車輛和行人通過,而且參與了主拱的受力。此外,木結構連接技術從捆綁連接發展為榫卯連接,整座橋不費寸釘,造橋工藝有了極大的提高。

我國著名橋梁專家茅以升說:“凡是到過福建的人,都會感到‘閩中橋梁甲天下’之說,確非過譽。泉州洛陽橋、漳州江東橋等等甲天下的閩中橋梁,都是福建人民的光榮,中國人民的驕傲。”

保護從研究開始

記者:先人為我們留下了如此厚重的歷史財富,今天我們應該如何保護與使用這些古橋呢?

陳寶春:古橋的保護要從研究開始,通過研究,為古橋保護和申遺提供依據。目前我們做的主要工作就是搶救性保護。因為中國自古都是“匠人修橋,文人記橋”,缺乏修造技術資料方面的記載,造成古橋研究文獻資料匮乏。

我們成立了福建古橋研究中心,就是希望改變古橋研究保護的落後狀況。通過開展福建古橋調研,收集數據,創設模型,用技術性語言把古橋記錄下來,建立古橋保護科學體系。下一步將召集福建的古橋民間人士進行交流,共同把這方面工作做好。

這樣,我們就能夠對古橋進行科學評估,並提出建設性保護意見。例如古橋危險等級的判斷,哪些古橋急需搶救,哪些古橋需要加固,分別輕重緩急,有重點、有次序地進行搶救性保護。

同時,要注重在使用中保護古橋。橋本身是功能性建築,用於交通為主,除了一些標本性的古橋外,一般的古橋應繼續發揮其原有的交通功能,以體現它的價值。現在有些木拱橋因建設需要而搬遷到沒有人煙的地方,失去了作為一座橋梁存在的價值,是不合適的。同時,對於新建的橋梁可以考慮借鑒采用古橋的技術,使其在應用中發揚光大。

記者:近年來,木拱廊橋聲名鵲起,對於古橋申遺,您有什麼看法?

陳寶春:我認為福建的石梁橋完全可以單列申遺,應該以泉州的洛陽橋、安平橋,漳州的江東橋,福清的龍江橋等作為代表性橋梁開展世界文化遺產申報工作,並系統地進行研究與保護。

近幾年,雖然木拱橋的研究較熱,但研究的視角多以建築史學、建築美學、社會作用、文化價值為主,對木拱的受力與結構特性,缺乏橋梁工程學和結構工程學方面的科學研究。因此,從結構工程學和營造技藝看,應以“中國木拱橋”來申報世遺而不應該是“木拱廊橋”。一是因為木拱橋的核心技術在於木拱結構,廊是附屬結構;二是以《清明上河圖》中的虹橋為代表的早期的北方木拱橋沒有廊屋,以“木拱廊橋”申遺將割斷現存的閩浙木拱橋與它們的聯系。前不久,“中國木拱橋傳統營造技藝”剛剛被聯合國教科文組織列入《急需保護的非物質文化遺產名錄》,以“中國木拱橋”申遺,物質文化遺產與非物質文化遺產名稱一致,順理成章。