當之無愧的文化遺產之大運河

日期:2016/12/14 12:32:00 編輯:古代建築有哪些

有人稱中國為“運河帝國”。大運河早就成為中外文化交流的通道,海上絲綢之路的延伸。唐朝時日本高僧圓仁,北宋神宗年間日本僧人成尋,都曾沿大運河旅行,留下了《入唐求法巡禮行記》、《參天台五台山記》這樣的珍貴文獻,對唐宋運河有詳細的記錄。明代朝鮮使者在《漂海錄》中亦有在京杭大運河上旅行的記載。有研究者對於元代在中國生活達17年,曾奔波於長城外草原上都與大都(北京)間的意大利旅行家馬可·波羅竟然在其游記中沒有提到長城而深表不解,甚至懷疑其所述行記的真實性。但是,《馬可波羅行記》中記載了他從大都南下,經常沿運河而行,到江蘇境內後,一直沿著大運河到達杭州。這可能是最早記載親歷大運河的西方著作。

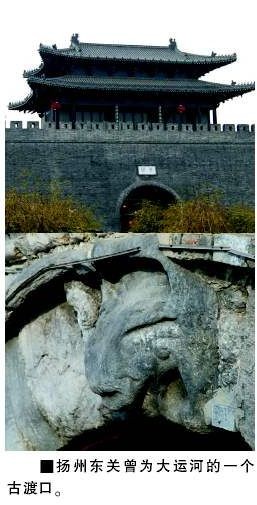

中國古代的偉大工程,還有橫亘中東部的千裡黃河故道與東部沿海的海塘,但它們一個已經堙廢,一個地處海疆,其價值和影響力遠不如大運河。大運河則是唯一可以將這幾大工程串聯起來的紐帶和橋梁。大運河北至北京,南達杭州、寧波,溝通長江、淮河、黃河、海河和錢塘江,穿越從中原向東南伸展的黃河故道;從江南運河出望虞河、婁江、松江、太湖等與常熟、太倉的蘇南、上海海塘相連,通過太湖、東苕溪、錢塘江、浙東運河等與浙江海塘相連——這一地區的海塘,正是古代海塘的精華所在。

大運河也是古今中外文化交流的橋梁通道,對外開放的前沿和經濟窗口,日本遣唐史、學問僧,朝鮮半島使者、商人,伊斯蘭教徒和阿拉伯商人,元代意大利使者馬可·波羅,明代蘇祿國王、意大利傳教士利瑪窦,清乾隆時英國使臣馬戛爾尼、副使斯當東等,都曾經在大運河上留下足跡。

大多數普通人對大運河的了解始於20世紀80年代初。新華社編輯的《中國大運河畫冊》,成為當年國際暢銷書;中央電視台拍攝的32集大型電視紀錄片《話說運河》,與當時另一部25集紀錄片《話說長江》珠聯璧合,產生了巨大的轟動。而大運河歷史文化遺產的保護,則始於侯仁之、鄭孝燮、羅哲文、朱炳文等一批著名專家學者的不懈努力。在准備長城等第一批世界遺產文本時,羅哲文等就提出了“大運河申遺”的建議。

由於世界遺產公約的限制,大運河原本難有申報資格。《世界遺產公約實施行動指南》中關於遺產申報有兩大原則,一是真實性,二是完整性。按照這兩大原則,長近2000公裡、流經多個省市的大運河申遺非常困難。因為大運河涉及地域廣泛,古今河道變化復雜,其時代、范圍、線路難以辨認確定。如今世界文化遺產的申報理念發生了變化,在聯合國教科文組織關於《保護世界文化和自然遺產公約》的最新一版《行動指南》中,遺存運河和文化線路作為新的世界遺產種類已經赫然在列,不僅增加了工業遺產、線形文化遺產項目,而且國外已經有運河成功申報世界遺產的先例。《行動指南》將遺存運河的特點歸結為,“它們代表了人類的遷徙和流動,代表了多維度的商品、思想、知識和價值的互惠和持續不斷的交流,並代表了因此產生的文化在時間和空間上的交流與相互滋養,這些滋養長期以來通過物質和非物質遺產不斷得到體現”。中國的大運河作為標志中華民族文化身份的重要遺產,集中體現了這一特點。

2006年5月,國務院核定並公布了第六批1080處全國重點文物保護單位和第一批518項國家級非物質文化遺產名錄,一大批與大運河文化相關的文物和非物質文化遺產名列其中;12月15日,國家文物局正式公布了向聯合國教科文組織提交的每10年重新設置一次的《中國世界文化遺產預備名單》,在一共35項遺產中,大運河後來居上位居榜首。大運河順利走上申遺之路,對於其未來的保護與利用,必將帶來深遠的意義。

- 上一頁:麗江古城——有夢的地方

- 下一頁:龍門石窟佛前 睹一代女皇尊榮