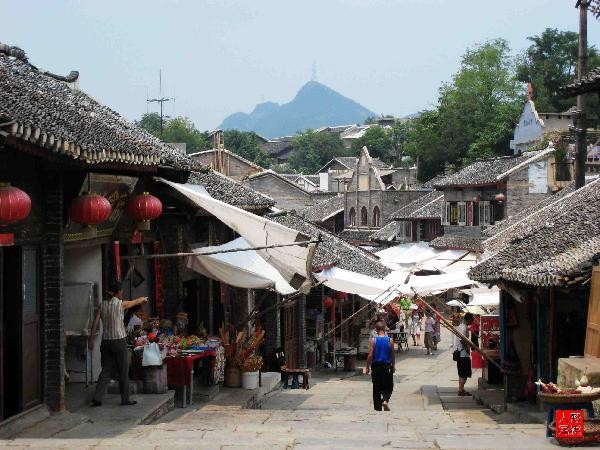

青巖古鎮——流淌在青石板上的屯堡歲月

日期:2016/12/14 9:56:57 編輯:古代建築史

青巖古鎮因姜文的一部《尋槍》而名聲大噪,青巖古鎮始建於明朝,本為軍事屯堡重鎮,後因扼守交通要道而商賈雲集,成為繁華熱鬧的商業集鎮。至今仍較完整地保留著交錯密布多座明清古建築,以及城門、城牆、炮台等古軍事遺跡。金戈鐵馬、宗教人文、商賈利市、田園牧歌,種種風情在古鎮中摻雜交融,小鎮,也如鎮裡人家自釀的米酒一般,有了讓人品之不盡的悠長韻味。

青巖是一座陽剛的古鎮。它興起於驿道,成形於軍屯。明初中央王朝為了控制西南邊陲,於洪武六年(1373年)置貴州衛指揮使司,以控制川、滇、湘、桂驿道。因為青巖位於廣西入貴陽門戶的主驿道中段,於是在驿道上設置傳遞公文的“鋪”和傳遞軍情的“塘”,於雙獅峰下駐軍建屯,史稱“青巖屯”。洪武十四年(1381年),朱元璋派30萬大軍遠征滇黔,大批軍隊進入黔中腹地後駐下屯田,“青巖屯”逐漸發展成為軍民同駐的“青巖堡”。其後數百年,經多次修築擴建,由土城而至石砌城牆、石砌街巷,有了現在的青巖古鎮。無論是雄踞關隘的定廣門城樓,還是古城牆上的斑駁殘跡,都能使人聯想當年古鎮作為軍事要塞重兵屯集的雄姿。

青巖,是一座由青石築就的古鎮。漫步在古鎮的街道之中,滿眼見到的都是青青的石板、石牆、石柱、石瓦、石井和鋪路的大青石,搭建起了古鎮堅強的骨架。蒼然的青石也帶來了撲面而來的盎然古意。古鎮並不大,僅3平方公裡左右,但縱橫交錯的石巷讓人時時迷失,一不小心就跌入歷史的深邃。

青巖,是一座包容寬厚的小鎮,令人稱奇的“一鎮四教,各念各的經”,佛教、道教、基督教、天主教,在小鎮裡皆有信民,相安共處。也許是這諸神的齊力護佑,讓小鎮在時光的洪流中安好地保留了眾多明清古建築,共有九寺、八廟、五閣、三洞、二祠、一宮、一院等37處,在鎮內交錯密布。若是第一次來青巖,狀元府的故事、萬壽宮的木雕、慈雲寺的石刻、迎祥寺的香火,都是不可錯過之處,最簡便的法子便是沿著主街兩側指示牌一路尋去,皆是驚喜。

600多年的歲月無聲滑過,城牆的垛口上還能依稀聽見金戈鐵馬的嘶鳴,滿城的商幡招展已是俗世的繁華熱辣。游客的來訪讓古鎮再度熱鬧起來:滿街俯拾皆是“青巖豬腳”、“玫瑰糖”、“老臘肉”誘人口水,山貨時鮮、酒肆茶鋪、古董工藝、百貨雜陳,仿佛又回到了驿道上商賈雲集的舊時光,只是不經意間仍會瞥見那些陳舊古老的石櫃台和木櫃台,洩露了古鎮悠遠的身世。

定廣門、古城牆

青巖古鎮舊城四周有城牆,皆用巨石構築於懸崖之上,依山就勢,巍峨險要,頗富山寨城堡特色。本有東、西、南、北四座城門,現存僅有建於清代的城南定廣門。通往廣順和定番的路就從這裡開始,定廣門也因此得名。定廣門邊,有古城牆、敵樓、垛口、炮台,全用方塊巨石築就。目前青巖鎮政府已將古鎮南側殘缺的城牆修復,只有定廣門處仍保留著明清時的舊城牆。

石牌坊

歷史上,青巖古城四門內外有八座牌坊,現保存的只有南門外的“周王氏媳劉氏節孝坊”、南門內的“趙理倫百壽坊”和北門外的“趙彩章百壽坊”三座。三座牌坊的建築造型基本相同,均呈四柱三間、三樓四阿頂式,高9.5米,寬9米,面北背南,屬清朝石牌坊建築風格。驚奇的是,三牌坊都沒有基槽,靠4個長方形柱基直接立在地面上,且一豎就100多年。其中“趙理倫百壽坊”距定廣門僅幾步之遙,創意獨特,被藝術大師劉海粟稱贊為是“實屬罕見而不可多得的藝術精品”,三座石牌坊目前也成為攝影發燒友的摯愛。

青巖民居

貴陽境內喀斯特地貌發育典型,層層巖石堆壘,異軍突起處,即為山。山多石就多,石又厚厚薄薄,逐一分層,使用極為方便。因此,貴陽城郊民居多以石片當瓦、石塊壘牆。大石屋連著小石屋,青蒼蒼一片,是當地山鄉特別的一道風景。青巖古鎮的民居依山就勢,就地取材,石砌的圍牆、路面、櫃台、庭院及石灘、石磨、石碾、石缸隨處可見,石砌的院牆據說是以糯米熬漿黏合而成,極富地方風貌,因此,青巖古鎮又被譽為青巖石頭城。

背街

背街是青巖最具特色的一條石巷,路面的青石板經過幾百年的沖刷、磨砺,已光可鑒人,如鏡面般泛著青黑的光芒,給街巷帶來一種獨特的時空感與神秘感。街邊都是層層片石壘起的院牆,路窄而幽靜,沿山勢起伏,是攝影的絕佳地點。背街附近也是景點比較集中的地方。

狀元府

狀元府是貴州第一個文狀元—趙以炯的故居,坐落在小鎮狀元街1號,狀元街與北街交接,靠南邊那一截叫“下院街”,北街干道上有指示路牌比較容易找到。大院門前是一副簡單的對聯“琴鶴譜志,論語傳家”,顯示了主人一生的志願。府第坐南朝北,為兩進四合院,均為一正兩廂,風格是歇山式,總占地面積700平方米左右。現存前殿、正殿、兩廂和朝門,朝門內牆上有許多不同“壽”字殘跡,據說這是趙以炯曾曾祖父趙理倫百歲時所留。建築是以木質結構為主的,氣派而不張揚,寧靜恬淡,一派書香風范。

文昌閣

文昌閣位於東街143號,占地面積800多平方米。建於明萬歷年間,乾隆年間重修,磚木結構,依山而建,為攢角重樓八角式。是舊時讀書人常去讀書、聚會、祭拜文昌帝君的地方。

慈雲寺

慈雲寺位於北街5號。始建於康熙年間,道光十二年(1832年)重修,總占地面積近2000平方米。傳說是西街吳姓人家捐修的。整個建築構架保持完好,有很多石柱礎為貴陽市石柱礎中石雕藝術精品。

萬壽宮

位於西街3號,毗鄰慈雲寺。清康熙年間建,嘉慶三年(1798年)重修,最早並不是一座道觀,而是江西會館,為南來北往的商賈之所,後來改造為道觀。整座宮院由正殿、配殿、西廂、戲樓和生活區組成,坐東向西,總占地1000多平方米,但建築大都在“文革”中被毀,多是後來重建。宮內最有看頭的便是戲樓,其中的木雕精美絕倫。在戲樓右側的木質橫梁上,一組高浮雕人物圖案最為著名,內容為“鴻門宴”、“十面埋伏”、“四面楚歌”等,很有軍旅文化特色。

迎祥寺

迎祥寺,坐落在南街西側的小山腳下,建於明朝天啟年間,有“黔山祖廟”之美稱,是貴陽市的著名古剎之一,至今仍然香火旺盛。該寺有殿宇三重,前為天王殿,現殿中塑有彌勒佛像,殿兩側塑有四大天王之像。穿過前殿,便是大雄寶殿,正中供奉佛祖釋迦牟尼,兩旁供有文殊、普賢兩位菩薩。後殿下層供觀音菩薩,觀音兩旁,立有善財童子與龍女。令人詫異的是樓上供奉的居然是道教的神仙“斗姆”,一問當地人才知,這裡早先叫做“斗姆閣”,本是供奉斗姆的道觀,後來才被佛祖們搶了地盤,變為佛寺,人們便將斗姆像移置於此,一起供奉起來。

名人故居

抗日戰爭期間,青巖城牆完好,四座城門依舊,偏僻安全,接納了很多的“避難者”。八路軍貴陽交通站在青巖建立安宣點,把許多革命干部家屬疏散到這裡來,周恩來的父親、鄧穎超的母親、李克農和博古(秦邦憲)的家屬都曾經在青巖住過。

李克農親屬曾居處:位於青巖鎮北街10號,1939~1941年李克農等中共領導人的親屬曾居於此,現仍為民居;鄧穎超之母曾居處:位於南街75號,鄧穎超之母楊振德女士1939~1941年曾居於此,現仍為民居,經營快餐;周恩來總理之父曾居處:位於青巖背街2號,1939~1941年,周恩來父親周懋臣老人曾在此居住,現已對外開放。貴陽12月27日電 記者劉麗麗