冬游山西晉北邊堡關隘

日期:2016/12/14 18:41:38 編輯:古代建築史

山西,自古以來就是拱衛京師的戰略要地。由於在軍事防御方面的重要地位,歷代修築的軍事防御設施幾乎遍布全省,尤其太原以北地區最為集中。除了歷代修築的長城外,還設置了數量龐大的邊堡關隘。進入冬季,當山西卸下綠裝,游走在這樣的邊堡關隘是一個不錯的出行選擇。

殺虎口

位於朔州右玉縣境內晉蒙兩地交界處,東依塘子山,北依古長城,西臨蒼頭河。殺虎口地勢險要,東、西兩山之間形成了一條3300米長的狹長走廊,自成天然關口,已有兩千多年歷史。清《朔平府志》雲:“殺虎口乃直北之要沖也,扼三關而控五原,自古稱為險要。”

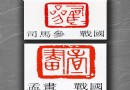

殺虎口古稱參合口,唐朝稱白狼關,宋朝稱牙狼關。明清時期,殺虎口為晉商的發源地和主通道。殺虎口是古代的軍事要塞和邊貿重鎮,有較高的知名度和豐富的歷史文化遺存。現在罕見的古道敞路坡、古長城、古戰場、殺虎堡、烽火台等。歷史上“走西口”的西口,即是殺虎口。

廣武舊城

位於山陰縣張家莊鄉舊廣武村四周。廣武有新、舊兩城,新城緊傍長城而築,新廣武城“洪武七年(1374)建,萬歷三年(1575)重建,周三裡有奇”。舊城在新城西,居長城之外,始建於金代。

廣武舊城平面呈長方形,南北長約500米,東西寬約350米。城牆夯築,外包磚,寬5米至8米,四周有馬面16座。東、西、南三面各設1門,形制相同,磚券拱形頂。包磚、基石俱存。東門拱內側高約5.8米,外側高約4米,門道內側寬約4米,外側寬約3米,深約13米。

守口堡

守口堡是明長城大同鎮關口堡。位於大同陽高縣境內。據史載,為明嘉靖二十五年(1546)設,隆慶六年(1572)磚包,城周“一裡二百二十步,高三丈五尺。”只城東有一門,明時在此駐守備,分守長城“十三裡,邊墩二十三座,火路墩四座”。明隆慶年間俺答汗部由此入犯,曾使大同全鎮告急。今城堡已毀。但是,長城由守口堡至鎮宏堡,人為破壞較少,地勢稍有起伏。

寧武關

寧武關為晉北古樓煩(古部落名)地。戰國時,趙武靈王曾在此置樓煩關,以防匈奴。寧武,秦漢為樓煩縣地,置有樓煩關,今縣南的寧化村,即為樓煩關南口,縣北的陽方口,即為樓煩關北口。北魏時廣寧、神武二郡先後治此,隋時先後屬崞縣、靜樂縣。唐置寧武郡,始用寧武之稱,取廣寧、神武二郡尾字而得。

寧武關是三關鎮守總兵駐所所在地。關城始建於明景泰元年(公元1450年),在明成化、正德、隆慶年間,均有修繕。關城雄踞於恆山余脈的華蓋山之上,臨恢河,俯瞰東、西、南三面,周長2公裡,開東、西、南三門。關城不僅與內長城相連,而且在城北還修築了一條長達二十公裡的邊牆。

偏頭關

因其地勢東仰西伏,故名偏頭關。“雄關鼎寧雁,山連紫塞長,地控黃河北,金城鞏晉強。”這是古人對偏頭關的贊譽。偏頭關歷史悠久,地處黃河入晉南流之轉彎處,為歷代兵家爭奪重地。早在春秋戰國時期,這裡就是戰場。

偏頭關秦漢屬雁門,隋屬馬邑,唐置唐隆鎮,名將尉遲敬德在關東建九龍寺。偏頭關城形狀不規則,東西長1100米。東、西、南三道城門均建有甕城。城高10米處砌磚石,南門至西門一帶,磚石大部猶存。明代除設置“偏頭關”外,在重山峻嶺的長城沿線及重要通道上建起了城22座,有桦林堡、老牛灣堡、草垛山堡、老營堡等。這些堡城的邊牆現多僅存夯土,唯地處黃河岸邊的桦林堡地段,約30公裡邊牆保存較好,全部包磚,高聳於河岸,甚為壯觀。

- 上一頁:探尋大山中傳統的古村落

- 下一頁:河北張家口歷史文化概述