平遙古城晉商文化的發源地

日期:2016/12/14 18:44:31 編輯:古代建築史

古城夜景位於山西的平遙古城,是一座具有2700多年歷史的文化名城,與同為第二批國家歷史文化名城的四川阆中、雲南麗江、安徽歙縣並稱為“保存最為完好的四大古城”,也是目前我國唯一以整座古城申報世界文化遺產獲得成功的古縣城。平遙舊稱“古陶”,明朝初年,為防御外族南擾,始建城牆,洪武三年(公元一三七零年)在舊牆垣基礎上重築擴修,並全面包磚。以後景德、正德、嘉靖、隆慶和萬歷各代進行過十次在的補修和修葺,更新城樓,增設敵台。康熙四十三年(公元一七零三年)因皇帝西巡路經平遙,而築了四面大城樓,使城池更加壯觀。平遙城牆總周長6163米,牆高約12米,把面積約2.25平方公裡的平遙縣城一隔為兩個風格迥異的世界。城牆以內街道、鋪面、市樓保留明清形制;城牆以外稱新城。這是一座古代與現代建築各成一體、交相輝映、令人遐思不已的佳地。

古城歷史

平遙古城位於中國北部山西省的中部,始建於西周宣王時期(公元前827年~公元前782年),明代洪武三年(公元1370年)擴建,距今已有2700多年的歷史。迄今為止,它還較為完好地保留著明、清(公元1368~1911年)時期縣城的基本風貌,堪稱中國漢民族地區現存最為完整的古城。

平遙地處汾河東岸、太原盆地的西南端,與另一座國家歷史文化名城祁縣相毗鄰。同蒲鐵路、大運高速公路縱貫縣境。經濟以農業為主,主產糧食、棉花,特產牛肉、推光漆器等。其中牛肉名聲頗大,有“平遙牛肉太谷餅”的民歌歌詞。

平遙曾是清代晚期中國的金融中心,並有中國目前保存最完整的古代縣城格局。

美麗平遙春秋時屬晉國,戰國屬趙國。秦置平陶縣,漢置中都縣,為宗親代王的都城。北魏改名為平遙縣。清代晚期,總部設在平遙的票號就有二十多家,占全國的一半以上,更被稱“古代中國華爾街”。其中規模最大的是創建於清道光年間、以“匯通天下”而聞名於世的中國第一座票號“日升昌”。

平遙目前基本保存了明清時期的縣城原型,有“龜”城之稱。街道格局為“土”字形,建築布局則遵從八卦的方位,體現了明清時的城市規劃理念和形制分布。城內外有各類遺址、古建築300多處,有保存完整的明清民宅近4000座,街道商鋪都體現歷史原貌,被稱作研究中國古代城市的活樣本。

平遙城牆建於明洪武三年,現存有6座城門甕城、4座角樓和72座敵樓。其中南門城牆段於2004年倒塌,除此以外的其余大部分都至今安好,是中國現存規模較大、歷史較早、保存較完整的古城牆之一,亦是世界遺產平遙古城的核心組成部分。此外,還有鎮國寺、雙林寺和平遙文廟等也都被納入世界遺產的保護范圍。

“晉商”的發源地之一

清代道光四年(公元1824年),中國第一家現代銀行的雛形“日升昌”票號在平遙誕生。三年之後,“日升昌”在中國很多省份先後設立分支機構。19世紀40年代,它的業務更進一步擴展到日本、新加坡、俄羅斯等國家。當時,在“日升昌”票號的帶動下,平遙的票號業發展迅猛,鼎盛時期這裡的票號竟多達22家,一度成為中國金融業的中心。

明清時期古代縣城的原型1997年12月3日,聯合國教科文組織在意大利那不勒斯召開的世界遺產委員會21屆大會決定將平遙古城以古代城牆、官衙、街市、民居、寺廟作為整體列入《世界遺產名錄》,它是研究中國政治、經濟、文化、藝術和宗教發展的實物標本。平遙古城是依據中國漢民族文化思想和建築風格建立起來的。現在城牆及城內建築均保持著14—18世紀的歷史風貌。它是中國漢民族中原地區古縣城的典型代表。由於縣城的建立,到清道光三年(1823年),在平遙古城內誕生了全國第一家票號“日升昌”。“日升昌”的創立,在中國古近代金融史上具有劃時代意義,它標志著中國近代的新型金融業,在中國封建社會後期的商業和金融機體中生成。

日升昌票號的誕生地

清時期,隨著商業經濟的發展,晉商一些大商號逐步形成了在山西設總號,在外地設分號,跨地區經營的商業系統。在此種情形下,大宗的批發運銷帶來巨額現銀的解運業務,於是一種新的解款方式--票號匯兌便應運而生。道光四年公元1824年,就在平遙西大街,西裕成顏料鋪的基礎上創辦了中國第一家專營匯兌兼營存放銀業務的“日升昌”票號三年之後,在山東、河南、遼寧、江蘇等省先後設立分支機構19世紀40年代,它的業務更進一步擴展到日本、新加坡、俄羅斯等國家。當時,在“日升昌”票號的帶動下,平遙的票號業發展迅猛,鼎盛時期這裡的票號竟多達二十二家,一度成為中國金融業的中心。可見,在中國近代金融史上,平遙占有很重要的地位。

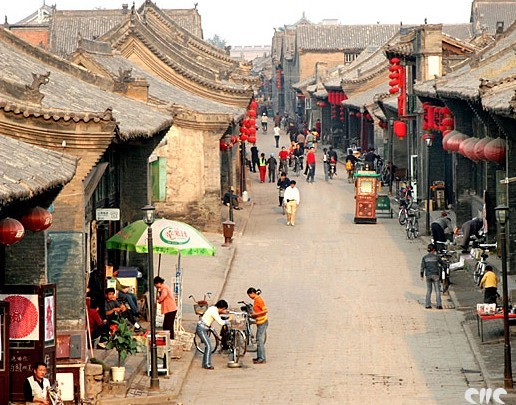

滄桑的古城平遙古城的交通脈絡由縱橫交錯的四大街、八小街、七十二條蚰蜒巷構成。

南大街為平遙古城的中軸線,北起東、西大街銜接處,南到大東門(迎熏門),以古市樓貫穿南北,街道兩旁,老字號與傳統名店鋪林立,是最為繁盛的傳統商業街,清朝時期南大街控制著全國百分之五十以上的金融機構。被譽為中國的“華爾滋街”。

西大街,西起下西門(鳳儀門)、東和南大街北端相交,與東大街呈一條筆直貫通的主街。著名的中國第一家票號——日升昌,就誕生於古城西大街,被譽為“大清金融第一街”。

日升昌票號創建於道光四年(公元1824年),遺址占地2324平方米,用地緊湊,功能分明。百年滄桑,業績輝煌,執全國金融之牛耳,開中國民族銀行業之先河,並一度操縱十九世紀整個清王朝的經濟命脈。其分號遍布全國30余個城市、商埠重鎮,遠及歐美、東南亞等國,以“匯通天下”著稱於世。日升昌票號創立後,先後有介休、太谷、祁縣相競效仿。

東大街,東起下東門(親翰門)、西和南大街北端相交,與西大街呈一條筆直貫通的主街。北大街,北起北門(拱極門)、南通西大街中部。

八小街和七十二條蚰蜒巷,名稱各有由來,有的得名於附近的建築或醒目標志,例如衙門街、書院街、校場巷、賀蘭橋巷、旗桿街、三眼井街、照壁南街、小察院巷等;有的得名於祠廟,例如文廟街、城隍廟街、羅漢廟街、火神廟街、關帝廟街、真武廟街、五道廟街等;有的得名於當地的大戶,例如趙舉人街、雷家院街、宋夢槐巷、閻家巷、冀家巷、郭家巷、范家街、邵家巷、馬家巷等;古城東北角有一座相對封閉的城中之城,類似於古代城市中的坊,附近的四條街道也就被命名為東壁景堡、中壁景堡、西壁景堡和堡外街;還有一些街巷則已經無法探究名稱來歷了,例如仁義街、甜水巷、豆芽街、葫蘆肚巷等。

平遙古城民居,為磚牆瓦頂的木結構四合院為主,布局嚴謹,左右對稱,尊卑有序。大家族則修建二進、三進院落甚至更大的院群,院落之間多用裝飾華麗的垂花門分隔。民居院內大多裝飾精美,進門通常建有磚雕照壁,檐下梁枋有木雕雀替,柱礎、門柱、石鼓多用石雕裝飾。

民間有句俗語:“平遙古城十大怪”,其中一條是“房子半邊蓋。”平遙民居之所以大多為單坡內落水,流傳最廣的說法稱之為“四水歸堂”或“肥水不流外人田”,山西地處干旱,且風沙較大,將房屋建成單坡,能增加房屋臨街外牆的高度,而臨街又不開窗戶,則能夠有效地抵御風沙和提高安全系數。而院內緊湊的布局則顯示對外排斥,對內凝聚的民族性格。

城隍廟位於城東南的的城隍廟街,由城隍廟、財神廟、灶君廟三組建築群構成。城隍神是古代漢民族宗教文化中普遍崇祀的重要神祇之一,大多由有功於地方民眾的名臣英雄充當。城隍廟的宣傳詞“皇帝有難上天壇,縣官有難到此來”不知出自於何處,但在歷史上尤其是明代,城隍受封的官職確實高於縣令,明太祖诏令各地必需要建城隍廟,與縣衙署對稱設置,“陰陽各司其職”,這是古代“人神共治”思想的明確反映。

清虛觀位於東大街東段,創建於唐,鼎盛於元,現存主體建築是明代遺物,為山西省重點文保單位。

推薦閱讀:

樂山蘇稽古鎮

山東即墨中山街曾是條牌坊街

獨具特色的白塔古建藝術

北京鐘鼓樓腳下的歷史變遷

平遙國際攝影節(PingyaoInternationalPhotographyFestival,簡稱PIP)始創於2001年。2001年,在國家文化部、國務院新聞辦公室和山西省委、省政府的大力支持下,我們首次創辦的“平遙國際攝影節”,完全按照國際規范操作,國內與國際接軌、傳統與現代互動,使平遙古城獨特的風貌、古樸的民風以及形式多樣的攝影活動交相逃映,在海內外產生了出乎預料的轟動效應。

中國第一家票號獨特而豐富的文化遺存:平遙古城自有築城活動以來,已有2700多年的歷史,在漫長的發展過程中,保留的文化遺存數量多、密度高、跨度的時間長,是被譽為“中國古建築寶庫”的山西省范圍內的一個“文物大縣”。平遙古城眾多的文化遺存,不僅代表了中國古代城市在不同歷史時期的建築形式、施工方法和用材標准,也反映了中國古代不同民族、不同地域的藝術進步和美學成就。

漢民族的傳統文化特色:平遙古城是按照漢民族傳統規劃思想和建築風格建設起來的城市,集中體現了公元14至19世紀前後漢民族的歷史文化特色,對研究這一時期的社會形態、經濟結構、軍事防御、宗教信仰、傳統思想、倫理道德的人類居住形式有重要的參考價值。

完整的古代民居群落:平遙古城自明洪武三年(公元1370年)重建以後,基本保持了原有格局,有文獻及實物可以查證。平遙城內的重點民居,系建於公元1840~1911年之間。民居建築布局嚴謹,軸線明確,左右對稱、主次分明、輪廓起伏,外觀封閉,大院深深。精巧的木雕、磚雕和石雕配以濃重鄉土氣息的剪紙窗花、惟妙惟肖,栩栩如生,是迄今漢民族地區保存最完整的古代居民群落。

發達的金融城市:平遙是中國古代商業中著名的“晉商”的發源地之一。清代道光四年(公元1824年),中國第一家現代銀行的雛形“日升昌”票號在平遙誕生。三年之後,“日升昌”在中國很多省份先後設立分支機構。19世紀40年代,它的業務更進一步擴展到日本、新加坡、俄羅斯等國家。當時,在“日升昌”票號的帶動下,平遙的票號業發展迅猛,鼎盛時期這裡的票號竟多達22家,一度成為中國金融業的中心,操縱和控制了中國的近代金融業。

歷史地位:平遙是中國古代商業中著名的“晉商”的發源地之一。清代道光四年(公元1824年),中國第一家現代銀行的雛形“日升昌”票號在平遙誕生。三年之後,“日升昌”在中國很多省份先後設立分支機構。19世紀40年代,它的業務更進一步擴展到日本、新加坡、俄羅斯等國家。當時,在“日升昌”票號的帶動下,平遙的票號業發展迅猛,鼎盛時期這裡的票號竟多達22家,一度成為中國金融業的中心。

文化價值:平遙古城始建於西周宣王時期(公元前827—782年),至今已有2700多年的歷史。自公元前221年中國實行“郡縣制”以來,平遙一直是作為“縣治”的所在地,延續至今。這是中國最基層的一級城市。現在保存的古城牆是明洪武三年(公元1370年)擴建時的原狀,城內現存六大寺廟建築群和縣衙署、市樓等歷代古建築均是原來的實物。城內有大小街巷100多條,還是原來的歷史形態,街道兩旁的商業店鋪基本上是17—19世紀的建築。城內有3797處傳統民居,其中400多處保存價值較高,地方風貌獨特。

文化遺存:平遙古城自有築城活動以來,已有2700多年的歷史,在漫長的發展過程中,保留的文化遺存數量多、密度高、跨度的時間長,是被譽為“中國古建築寶庫”的山西省范圍內的一個“文物大縣”。平遙古城眾多的文化遺存,不僅代表了中國古代城市在不同歷史時期的建築形式、施工方法和用材標准,也反映了中國古代不同民族、不同地域的藝術進步和美學成就。文化遺存獨特而豐富。

文化特色:平遙古城是按照漢民族傳統規劃思想和建築風格建設起來的城市,集中體現了公元14至19世紀前後漢民族的歷史文化特色,對研究這一時期的社會形態、經濟結構、軍事防御、宗教信仰、傳統思想、倫理道德的人類居住形式有重要的參考價值。具有漢民族的傳統文化特色。

完整的古代民居群落:平遙古城自明洪武三年(公元1370年)重建以後,基本保持了原有格局,有文獻及實物可以查證。平遙城內的重點民居,系建於公元1840~1911年之間。民居建築布局嚴謹,軸線明確,左右對稱、主次分明、輪廓起伏,外觀封閉,大院深深。精巧的木雕、磚雕和石雕配以濃重鄉土氣息的剪紙窗花、惟妙惟肖,栩栩如生,是迄今漢民族地區保存最完整的古代居民群落。

發達的金融城市:平遙古城在19世紀的中後期,是金融業最為發達的城市之一,是當代最有影響的票號總部所在地和金融業總部所在地和金融業總部機構最集中的地方。一度時期。曾經操縱和控制了中國的近代金融業。平遙古城在票號興盛的100多年時間中,對中國近代經濟發展產生過積極的影響。

平遙國際攝影節(PingyaoInternationalPhotographyFestival,簡稱PIP)始創於2001年。2001年,在國家文化部、國務院新聞辦公室和山西省委、省政府的大力支持下,我們首次創辦的“平遙國際攝影節”,完全按照國際規范操作,國內與國際接軌、傳統與現代互動,使平遙古城獨特的風貌、古樸的民風以及形式多樣的攝影活動交相逃映,在海內外產生了出乎預料的轟動效應。

平遙國際攝影大展從2001年創辦至今,已連續成功舉辦8屆,並在國外多次舉辦巡展,產生了很大的影響。每年都有來自幾十個國家和地區的眾多攝影家的上萬幅作品參加展出;並有豐富多彩的藝術活動進行交流;大展的國際化、專業化、多元化已經產生了強大的吸引力和凝聚力,成為當今國際攝影界的一個盛大的節慶。

2002年按照國家有關規定,平遙國際攝影節更名為平遙國際攝影大展。

今年是新中國成立60周年,60年來,新中國經歷了相當於許多國家數百年歷史的發展與變化。2009平遙國際攝影大展將以文化發展承前啟後的80年代為時間線索,對中國社會進程進行深度的挖掘和诠釋,全方位向世界展示前進中的中國。

2009年平遙國際攝影大展將於9月19日至25日在世界文化遺產“平遙古城”舉辦,大展的主題是“生命·夢想”

民間工藝

1、手工布“人老腳先衰,養生先養足”。手工布鞋最顯著特點是透氣、吸汗性強,並增強足部對周圍環境的伸展性和適應性,進而實現對人體從足部到身體的保養。貓頭鞋又名虎頭鞋,最能體現中國傳統的女紅水平。鞋體模貓狀虎,憨態可掬,寓意避邪消災、吉祥富貴。柔軟的胎體對小兒的足部起到很好的保養作用。

2、推光漆器推光漆器是一種工藝性質的高級油漆器具,以手掌推出光澤而得名。山西著名工藝品平遙推光漆器外觀古樸雅致、閃光發亮,繪飾金碧輝煌,手感細膩滑潤,耐熱防潮,經久耐用,誠為漆器中之精品。據記載,平遙制作推光漆器始於唐代開元年間,具有悠久的歷史。現有品種多為高檔屏風、掛屏等。底漆多以墨黑、霞紅、杏黃、綠紫為主,上面繪以具有民族風格的圖案,或描金彩繪,或刀刻雕墊,或堆鼓鑲嵌,線條流暢,色調和諧,富麗堂皇。平遙推光漆器的生產,分木胎、灰胎、漆工、畫工和鑲嵌等五道工序。現在,平遙推光漆器遠銷世界二十八個國家和地區,平遙推光漆器,先後獲全國工藝美術百花獎銀杯獎和金杯獎。世界博覽會優質產品,遠銷三十多個國家和地區。成為國際市場的暢銷產品。

推薦閱讀:

樂山蘇稽古鎮

山東即墨中山街曾是條牌坊街

獨具特色的白塔古建藝術

北京鐘鼓樓腳下的歷史變遷