大理諾鄧開五井古道出鹽地

日期:2016/12/14 18:43:04 編輯:古代建築史

諾鄧古鎮的鹽

諾鄧古鎮的山坡上都有鹽

諾鄧是個小鎮,在幾千年前,這個小鎮因為有了一種東西之後在滇西聞名,這種東西叫鹽。諾鄧是個古鎮,和雲南茶馬鹽道上古鎮的聞名大抵相似,因為有鹽,百貨土產雲集於此,行商坐賈往來頻繁。它的民居院落,玉皇閣、文廟、武廟、龍王廟等明清時期的眾多廟宇建築,鹽井、鹽局、鹽課提舉司衙門以及街巷、驿路(鹽馬古道)等古代建築,都因鹽而打下了深深的烙印。以至如今,那繁華背後的清寂,那古老的鹽馬古道早已荒草萋萋,但人們卻因為鹽而永遠記住了這個傳奇的小鎮。

民以食為天 鹽鎮應運生

“蜀雲滇月共青山,夢裡還家又出關。”從四川鹽邊南行,則進入了雲南楚雄。楚雄是雲南著名的鹽產區,最有名的當屬祿豐縣的黑井和大姚縣的白井。從楚雄向西,則是大理,大理諾鄧以產鹽聞名。

民以食為天,“世界百味鹽為首”。元、明、清三代,雲南的深山峽谷中豐富的鹽井,鹵水,神話一樣被人們熬制成顆粒晶瑩如冰,香味淳厚純正的白鹽。斯時也,巡行的官轎、販鹽的商碼,運鹽的騾馬,人聲鼎沸,繁華喧囂,熙熙攘攘,白花花的白鹽堆滿倉庫,白花花的白銀滾進滾出,買賣盛況中,城鎮和文化應運而生,因鹽的存在而熱鬧非凡。

千年以後,鹽業失落了,而關於鹽道、鹽鎮的傳說卻一直流傳著。走走停停,感受山川的靈秀,走走停停,感受著歲月的醇美。在這一過程中,是這“味甘”的鹽讓一切變得真實生動、余味悠長。

“細諾鄧井”鹽備受青睐

走進諾鄧,是一個春暖花開的季節。我們站在高處縱覽雲龍縣神奇的“太極圖”,早晨10點左右,太極圖的上方開始有縷縷青煙袅袅升起。在這“圖”的東部,隱約看到了一些錯落的建築,一點點散落在山間,在青煙中若隱若現,所謂“白雲深處有人家”。是時的諾鄧,悠遠而寧靜,和千百萬不為人所知的小鎮一樣,古樸、靜谧,若不是以鹽聞名,甚至不為人知。

“萬馱鹽巴千石米,行商坐賈交流密,百貨流通十土奇,銘鈴時鳴釋道裡”,諾鄧至今流傳著這首詩,它展現的是明清時期鹽業的繁榮景象:浩浩蕩蕩的馬幫馱著鹽巴出發,滿載米糧歸來,百貨土產雲集於此,行商坐賈往來頻繁,馬幫在古老的釋道上穿行,使諾鄧與更廣大的外部世界相連。

諾鄧鎮的諾鄧村依山而建,陡峭的山勢使前後人家樓院重接、台梯相連,往往前家樓上的後門就可通後家的大院。樊綽《蠻書》中言:“劍川有細諾鄧井”,按方國瑜先生注,細諾鄧即今雲龍縣諾鄧井。《蠻書》成書於公元863年,可知諾鄧村名見諸於史籍也已經有1144年的歷史了,歷經唐、宋、元、明、清各代王朝,諾鄧這個名稱一直延續至今。

諾鄧出鹽有一個傳說。諾鄧一詞來源於白族話:老虎出沒的地方。相傳從前在諾鄧山上古木參天,茅草密布,蔭翳蔽日,野獸出沒其間,山下有一堵青色的大石崖,因為老虎經常出沒,村民不敢去。有一天,一個羊倌牧羊到了離青石崖不遠的地方,羊群一到小河邊就一個個鑽入了草叢,吃得津津有味不願離去。有位勇敢的小伙子扒開草叢,看到青石崖下部的一個小石洞中流出了一小股水,用舌頭舔了舔,原來水是鹹的,至此,發現了鹽泉。

根據雲南史料記載,雲南井礦鹽業在秦漢時期就已產生,公元前110年,今安寧、大姚、雲龍已產鹽。從西漢至南北朝時期,雲龍為比蘇縣,古白語中“比蘇”即“出鹽地”的意思,漢朝設置比蘇縣的根本原因就是這個地方產鹽。唐初,雲龍屬姚州都督府尹州,據方國瑜教授《雲南郡縣兩千年》書中記載,尹州即雲龍境,下領“鹽泉”等五地。《新纂雲南通志》曾考證漢代的雲龍鹽井即今之諾鄧井,而唐初尹州下屬的“鹽泉”是否為諾鄧待考,但從現存史料和區域形勢分析,“鹽泉”即為諾鄧井是可能的。

唐天寶年間,南诏政權攻占姚州都督府所有領地以後設置寧北節度,公元791年,改寧北節度為劍川節度,領有寧北、沙追、諱溺等地。從有明確記述的唐代開始,諾鄧村的演變發展完全賴於鹽業經濟的興衰。南诏時期“細諾鄧井”的鹽業生產已經具備了相當的規模,到明朝中後期,五井提舉司年上繳中央政府的鹽課銀達38000多兩。李元陽纂《嘉靖大理府志》記載:“後開五井,始分行鹽,地方台井之鹽,專行大理;五井之鹽,專行永昌。”可見諾鄧等五井地區所產食鹽在滇西早已負有盛名。雍正《雲龍州志》記:“諾鄧、順蕩(鹽)味更鹹,不必洗灶,而遂能成沙”。因諾鄧鹽質非比尋常,保山、騰沖一帶自古以來就十分喜歡食用“諾鹽”。

推薦閱讀:

鄭州秦家大院

上海太原路上的名人故居

悉尼古建築漫談

昆明百年景星街

諾鄧鹽做的火腿別具風味

大理諾鄧古鎮

古井的千年制鹽史

諾鄧村過去一般稱為“諾鄧井”或“諾井”,“井”就是鹽井。因為與鹽有這樣深的淵源,諾鄧也是一個因鹽業而發展起來的聚落,長期以煮鹽為生,曾一度是滇西地區的經濟重鎮。

在古村裡,我們看到,至今仍留有一口鹽井,周圍常年有水滲出,在干一點的地方有白色鹽顆粒。據史料記載,諾鄧鹽井自漢朝開采以來至今兩千余年,在這口深深的直井下面,還有縱橫交錯的引水甬道,猶如一條地下運河,古代用人工汲水的方法從下面取鹵再分給各家“灶戶”煮鹽。而這個處處是高大古槐的古村,村民們至今還自產鹽巴,在諾鄧村口,這口古老的鹽井沿用了上千年,至今,有村民還用最傳統的老辦法利用這口鹽井制鹽。

據史料記載,中國制鹽的歷史至少可以追溯到5000年前,幾乎與史籍上的華夏文明史同步。古代制鹽工藝中,井鹽的生產工藝最為復雜,也最能體現中國古人的聰明才智。諾鄧村一位村民為我們描述了古人制鹽的過程:古人從鹵水井提取鹵水,經沉澱池沉澱、蒸發池蒸發提高鹵度後,舀入灶室兩側的蓄水坑。灶室內,一人在火道旁燒火,兩側有人不斷從蓄水坑裡舀出鹵水倒入盔形器,隨著溫度升高,鹵水蒸發,再不斷向盔形器內添加鹵水,並不斷地撇刮漂浮在盔形器內的硝鹼、鈣類,待盔形器內鹽煮滿後,打碎盔形器,取出鹽塊。

如今村民們制鹽則簡單得多。程序大體相同,盔形器換作了特大號鐵鍋。因為制鹽技藝熟稔且出鹽產量高,一個小小的古鎮一度因為鹽而為朝廷所重視。在村北,可見古代東向大理、南至保山、西接騰沖緬甸、北連麗江西藏四條“鹽(茶)馬古道”的石板路面。四方的驿道穿山越嶺,匯集於此,南來的山腰上伫立著古代的貞節牌坊遺跡。

諾鄧村自古以來的發展演變完全賴於鹽業經濟的興衰,南诏時期“細諾鄧井”鹽業生產已具備了相當規模。據說,諾鄧的龍王是主管五井鹵脈的,明初的五井包括諾鄧井、順蕩井、山井、師井、大井和麗江府的蘭州井、鶴慶府的彌沙井等七個鹽井。到明朝後期,才把諾鄧井、天耳井、大井、石門井、雒馬井這五個鹽井習稱為“五井”。

公元1383年,明政府設雲南四提舉司,其中“五井鹽課提舉司”治所即諾鄧。提舉由中央政府委派,如現今諾鄧村黃姓先祖,就是從內地提舉五井而子孫落籍於此,明代李元陽曾為諾鄧黃氏族人撰碑,記載公元1466年,福建人黃孟通任五井提舉,任職9年後因所轄順蕩井鹽課任務未能完成,遂留其子孫在諾鄧補征鹽課,自己告老回歸福建。後來提舉司衙門逐步演變成諾鄧村的“黃家宅子”,衙門舊址也在清代乾隆年間改造成了黃氏族人的科舉“題名坊”。

鹽井秘制諾鄧火腿

村民們之所以樂此不疲地沿用古井進行制鹽,可能是對千年制鹽史的一種懷念,更有一種實際的用途。在諾鄧古村,諾鄧火腿讓人印象最為深刻,至今余味悠長。

諾鄧古村地處的平地十分珍貴,所以諾鄧的天井一般都很小,最小的才幾尺見方,毗鄰的院落間只能依照地勢相互串連。我們的午飯是在村口黃家吃的。因為家就安在村口,挨進古井,黃家制鹽條件很好。隨著諾鄧村旅游日盛一日,村裡人大都在家裡開起了客棧,有的開起了飯店。

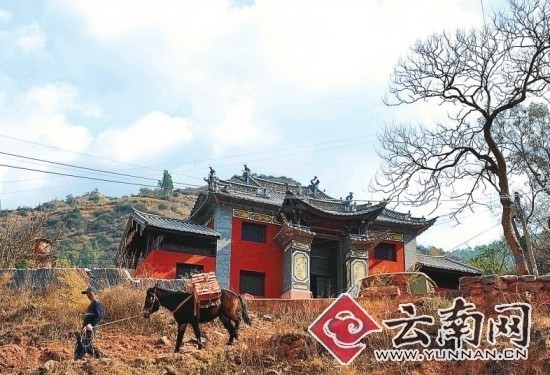

由於地勢陡峭,在諾鄧“三坊一照壁”、“四合院”、“六合同春”都顯得無比狹窄。例如“一顆印”的院落,院心僅有一平方米寬。如今,走進諾鄧,你還能看到在那狹窄的進村的青石板路上,村民們還要用馬馱著重物進村。但“進士第”牌坊、玉皇閣、棂星門等建築雕梁畫棟,氣勢恢宏,保存完好的明清古建築群被專家贊譽為白族古代建築的“活化石”。

走到黃家要過一個小木橋,古村周圍到處是古黃連木,蓊郁繁茂、高大挺拔,樹高達三四十米,最古老的樹齡有800多年,溪流、翠竹、槐樹等景觀也別有一番風味。黃家也不例外,外牆一律是明黃色,各種古樹掩映其中,門前那棵黃連木至少也有幾百年的歷史,它伫立在路邊,迎來送往著來了又去的客人。黃家院落是四合院,地板是青石板。走進去小院幽幽,一個院落連著另一個院落,因為地勢原因,高低錯落有致。諾鄧北山民居皆建於陡坡之上,便形成了這種“台梯式四合院”,天井之內有三四層台面,逐級上堂,風格獨特。

走進黃家院落一處小屋,主人給我打開了自家腌制的火腿一飽眼福。這個小屋內的火腿剛剛腌制好,每個懸掛的火腿上都有一層白色,這就是用門前老井制出的鹽制作的。屋內密密麻麻掛著一只只火腿,有淡淡的鹽香味飄入鼻息。再往前走,上得四五層台階,則看到一個寬闊的平台上,掛有至少1000多只火腿。據主人說,小屋內的火腿是剛剛制作好的,而這裡密密層層掛著的火腿則是風干後等待收購的。收購價也不菲,每只從500元到千元不等。

滇西鹽鎮 古鹽鎮都有條“馬幫路”

鹽馬古道上古鎮的興衰,大都與行鹽和鹽運有著密切的關系。這些古老的鹽馬古道村落集鎮上,都曾經樓堂會館群起,鋪號林立,各附屬行業雲集,鹽文化、地域民族文化、宗教文化在這裡呈現多元發展、相互激蕩的繁盛景象。這些村落集鎮一般都具有這樣一些特征:村鎮大多以古老集市為中心,沿路兩邊分布;村鎮中至今仍遺留有鹽店、馬店遺址;古村鎮中大多遺存舊時販運食鹽的石板路,俗稱“馬幫路”。

推薦閱讀:

鄭州秦家大院

上海太原路上的名人故居

悉尼古建築漫談

昆明百年景星街

- 上一頁:《岳陽樓記》解讀岳陽樓

- 下一頁:鄭州秦家大院