清代著名學者洪頤煊故居

日期:2016/12/14 18:49:58 編輯:古代建築史

臨海古城的三井巷,以井出名,聞名遐迩。其實,更具文化內涵的,還是巷中豎著“文物保護單位”石碑的洪頤煊故居。

洪居是洪氏家族的祖屋,也是洪頤煊辭官故裡築小停山館藏書3萬余卷的藏書樓地址。原來宅院有幾透規模,只因於清鹹豐十一年(1861)遭戰火,藏書樓和主宅一半被焚,現存的洪宅四合院左廂房也是後來重建,新老結構雖有明顯差異,但整體建築仍具大家風范。

走進外台門,古色古香撲面而來,明清格式的門屋,厚牆雕礎,龍棟翹首,三重雕梁,斗拱重疊,四顆門當戶對飾中,顯示門第書香。台門內道曲徑迂回,兩邊旁牆建築藝術,最有品位的是道壁上的石刻花卉浮雕。浮雕大小共18幅,每幅高90厘米,寬1.2米,畫幅間相嵌竹節管狀雕柱。雕作花卉圖案多采,其中4幅是雲彩、八結圖案,14幅是梅花、菊花、茶花、薔薇等盆花造型,幅幅花枝爭妍,技藝精湛。特別是內台門外照壁牆的含笑、牡丹、大蓮菊3幅雕作,枝繁葉茂,花翠欲滴,栩栩如生。這些雕作,歷經幾百年滄桑,仍葆青春魅力,可謂是寶貴的古建築文化財富。洪氏故居的石刻浮雕,其造型之美,工藝之精和畫幅之規模,可以說是臨海和台州唯一,且在全省也是少見。

走過回道,迎面是內台門,台門建築形式古樸,上有“百福”、“千祥”題字(曾被人鏟得字跡模糊)。進大院乍一看房屋比較一般,但仔細觀察,陳舊中蘊藏著特色。院落坐南朝北(據說是因背有巾山前橫小河風水所為),正屋七間兩廂各三,正屋前後開檐進深12米,兩廂前開檐進深8.3米,三面檐廊閣斗式天花板,廊梁回形格花襯掛,中堂廊面特殊,廊柱園粗斗拱頂托,青石柱礎蒜瓣形雕琢。正屋和右廂廊柱柱頭木雕吉祥物飾面,部分門面尚留紅漆痕。內照牆、石道地、石檐階設施講究,中左右壓階石足尺厚,台門兩側的內照牆尤富特色,牆壁底礎一米高是竹節狀石雕框石壁,中為磚砌畫框,框中原有琴棋書畫磚雕灰塑,“文革”中被鏟現為空白,頂上短檐分水,壁頂用小瓦拼合成錢幣型空心脊棟,這種別致造型建築非常少見,可說是臨海古建築中一大特色。據主人介紹,原來全屋龍棟翹首,檐頭瓦當,由於年代久遠多代重修,現只剩下內照牆上的樣本了。

洪宅的東西廂房各開雲頭卷拱廊門,原來西通藏書樓,東接書齋小院。如今小院尚存卻見不到吟詩作畫的院房,只有兩塊碩大的太湖石和院牆上的瓷窗。

推薦閱讀:

浙江浦江:又添三處省級文物保護單位

浙江嵊州新增5處省級重點文保單位

浙江天台縣張文郁故居年久失修多處損毀

山東聊城名人島工程於今年“五一”開放

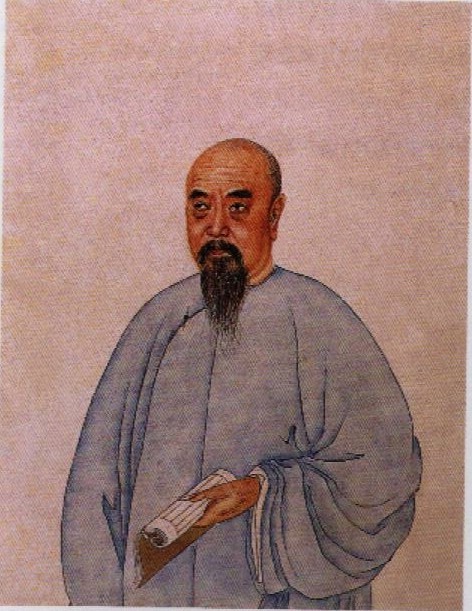

洪頤煊(1765-1837),字旌賢,號筠軒,晚號倦舫老人,自幼苦志力學,與兄弟讀書僧寮,夜每借佛燈談經不辍。清嘉慶二年(1797),著名學者阮元視學台州,嘉其兄弟好學有識,親書“鄂不館”額以贈。七年(1802)頤煊以拔貢入京赴試,一試不中,從此,即無意再試。他一生在仕途上不著意進取,僅做過直隸州州判、廣東新興知縣等職,畢生精力,鑽研學術。他的著作有《讀書叢錄》、《尚書古敘錄》、《平津(館)讀碑記》、《漢志水道疏證》、《筠軒詩鈔》等20余種160卷,皆刊播藝林。他在杭州沽經精捨期間,曾為阮元主編的《經籍纂沽》分纂劉熙《釋名》、《小爾雅》、《經典釋文》、《山海經》郭注、《水經》郦注、《隸釋》、《隸續》等部分,頗得阮元及侪輩所推譽。其力作《平津(館)讀碑記》頗享盛譽,被著名金石學家翁方綱評價說其精密處勝過王昶的《金石萃編》,而博洽可與錢大昕《金石跋尾》相匹敵。洪頤煊的學術成果影響深遠,當代大文豪郭沫若校《管子》、《鹽鐵論》,和張舜徽教授著《清人筆記條辨》書,皆引其成果,用其笃論。

推薦閱讀:

浙江浦江:又添三處省級文物保護單位

浙江嵊州新增5處省級重點文保單位

浙江天台縣張文郁故居年久失修多處損毀

山東聊城名人島工程於今年“五一”開放