衢州歷史文化的活化石 三衢古陶瓷文明點點滴滴

日期:2016/12/14 9:47:05 編輯:古代建築史

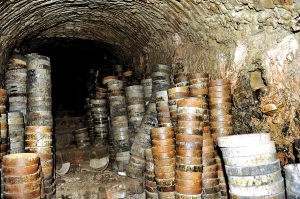

三卿口窯址內部

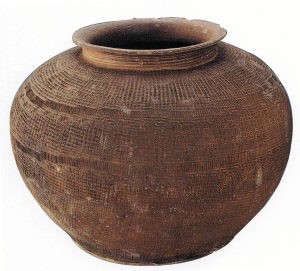

西周復合紋陶罐

陶器是人類繼鑽木取火之後又一項重大發明。它是人類創造的第一項物質,是遠古人類進入農耕和定居生活的一項重要標志。從柯城區的上葉陶瓷窯址到衢江區的沙後塘窯址,從龍游縣的方坦窯址到江山市的達壟窯址,從常山縣的黃泥畈窯址到開化縣的龍瓷窯址,三衢大地考古發現約有70多處古窯址,陶瓷文明源遠流長。三衢古陶瓷,是今人了解和認識衢州歷史文化的活化石。

市博物館館長柴福有先生著的《衢州古陶瓷探奧》行將出版,近日,他為記者講述了部分三衢古陶瓷文化歷史。

三衢先民的古樸陶器

2010年,在全國第三次文物普查期間,浙江省文物考古研究所與龍游縣博物館一起,對龍游境內的衢江、靈山江流域進行新石器時代遺址的考古調查,發現了青碓新石器時代早期遺址。經現場踏勘、試掘,出土了石磨盤、石磨棒、夾碳紅衣陶等具有上山文化特征的遺物。這些遺物的出現,把三衢大地的制陶工藝往前推進了一大步。青碓遺址核心面積約30000平方米,其文化層可分上下兩層。上層是距今8000多年前的蕭山跨湖橋文化特征;下層具有浙中地區上山文化特征。

江山博物館珍藏著一件距今約4000年的細砂紅陶盉,出土於江山峽口鎮山崖尾。據著名陶瓷專家牟永抗說,山崖尾出土的器物與良渚文化有相似處,在龍山文化中亦有所見,是否歸於新石器時代還待考證。但作為江山最早的居住地之一的峽口鎮山崖尾先民,其掌握的制陶技藝和長江下游南岸最先進的良渚文化相去不遠,可以證明這片紅壤崗地確實分布著一支大體與良渚文化近似的史前文化。

三衢大地陸續出土有夾砂紅陶、夾砂灰陶、泥質灰陶等,這些夾砂、夾碳陶片的出土,足以證明三衢的先民們當時已學會燒制古樸的陶器。他們為了防止炊煮時熱脹冷縮導致陶器破裂,發明了在燒制陶器時往陶土裡摻砂、碳或一些植物。那時雖然沒有陶窯,為平地堆燒,但溫度可達800度。試掘出的大量紅衣陶片,內含鐵,說明那時候的先民還懂得利用氧化還原反應來燒制出自己需要的顏色。

遍布各處的印紋陶

拍印有幾何形圖案紋飾的陶器叫印紋陶。衢州各地均有印紋陶發現,且以商周時期占多數。特別是印紋硬陶,在浙江有一定的代表性。三衢印紋陶有條紋、人字紋、菱形雲雷紋等,其紋飾經歷由簡到繁、由雜亂到逐步規整的過程。三衢印紋陶多為生活器皿,器形有罐、盉、甕、尊、釜等,以罐為主。

1977年,在江山營盤山遺址采集到印紋陶、夾砂陶等,這是衢州地區首次發現的商代古人類遺址。

婺州窯瓷器品位很高

婺州窯瓷器是我國古代著名的瓷種之一,從考古調查表明,婺州窯瓷器在我市可追溯到商代晚期的原始瓷。經商、周、春秋、戰國、秦、西漢等歷代的探索與改進,到了東漢,婺州窯瓷器和其他瓷種一樣,基本達到成熟期,這是陶瓷發展史上的新飛躍。婺州窯瓷器在隋唐時期最為鼎盛,至北宋趨向衰落,南宋後逐漸消失。

婺州窯產品的典型器形有:盤口壺、雞首壺、唾壺、執手壺、虎子、碗等。唐陸羽《茶經》有經典評價:“碗。越州上,鼎州次,婺州次。”可見當時婺州窯瓷品為筵宴茶道所廣用,品位很高。

三卿口古窯址冠名“第一”

江山市峽口鎮往南2公裡、唐朝黃巢起義軍所開辟的仙霞古道上,有一個古瓷村。全村姓黃,世代以制瓷為業,故稱窯村、碗廠。古瓷村古稱紫靈庵,相傳清乾隆十一年(1746),福建連城黃姓叔侄正中、大遠兩人因避戰亂災荒經江西遷入江山三卿口。見紫靈庵附近瓷土質地純正而細膩,又兼有豐沛的溪水供淘漿,遂在此立窯制瓷,形成輻射四方的產業。

三卿口窯址這種平面近扇形的窯床和前端封閉兩側投柴的燃燒室,在我省古代窯業中尚未見過。在生產工藝上仍保留手工拉坯、上釉、裝燒等工藝。現使用的工具及作坊,包括粉碎、淘洗,仍保留元、明時期傳統。其生產設備及作坊布局,與龍泉已發掘的大白岸宋、元時期古窯址基本接近。

三卿口古窯址對於我們了解和認識古代制瓷業生產經營方式和經濟性質,具有一定歷史價值,曾被中央電視台冠以“中華古瓷第一村”的美稱。從1979年開始至今,已有北京、上海等十多個城市和日本等國的文物考古專家前來考察。中國社會科學院考古所、復旦大學、上海博物館、浙江考古研究所、杭州南宋官窯博物館等單位先後拍攝了記錄片和電視錄像。在上海博物館和衢州博物館都有著古瓷村模型陳列展示。

2006年,江山的三卿口制瓷作坊被國務院核定並公布為第六批全國重點文物保護單位。

三衢繪彩瓷堪稱珍品

1982年夏,兩弓塘民窯窯址發現大量宋、元時期瓷器。從出土的品種看,有青瓷、褐釉瓷、黑瓷、繪彩瓷、盆、壺、罐、碗、蓋、瓶等。在眾多的瓷種中,尤以繪彩瓷特別引人注目,堪稱是“瓷中珍品”。它的發現是對浙江古代瓷業素以單一青色釉為特征的一大突破。標本曾送至我國著名古陶瓷研究專家馮先銘、朱伯謙等進行鑒定。北京故宮博物院及省內考古專家曾慕名前來調查研究。

兩弓塘古窯址位於衢江區全旺鎮官塘村南1.2公裡的兩弓塘東南面山坡上,面積約4000平方米。器物上基本用暗紅色釉料繪上牡丹、荷花、忍冬、魚、竹、卷草等圖案。兩弓塘窯址在中國陶瓷史上占有一定地位,其特征是在白色或略帶淡青的底色上,用“彩料”繪制成墨色或暗紅色圖案,一般是在器物內底部作花、鳥、魚;內外壁和蓋上畫梅、蘭、竹、菊,用筆娴熟,線條流暢。其裝飾的繪畫手法主要有:筆繪、平塗剔劃花、劃花填彩、平塗、勾繪、劃花勾繪等六種。另外,釉質厚而均勻也是其特征。

生產這種珍品的窯址在我省屬首次發現,我國南方各省亦屬少見。北宋時期,我國北方的一些名窯如磁州窯,才有類似的瓷器。但陶瓷史每每提到繪彩瓷,都以唐代長沙窯出土的瓷器為例。

據參與兩弓塘窯址發掘工作的季志耀介紹,當時,有一批繪彩瓷送到省裡,另一部分保存在衢縣文管所。省考古所專家一致認為,兩弓塘窯址非常有價值,其繪彩工藝在全省都是極少見的。1988年,兩弓塘窯址被定為了省重點文保單位。另外,在兩弓塘窯址毗鄰的還有冬瓜潭、太後堂及紫胡垅繪彩瓷窯群。

專家認為,從目前發現的情況看,婺州窯系中宋以前未發現過燒造繪彩瓷的窯口,僅有少數瓷器上裝飾點彩和彩斑,宋以後僅見有明代青花窯址。兩弓塘窯沒有直接的承襲歷史關系,推測很可能是在湖南長沙銅官窯和衡山窯及江西吉州窯等影響下,結合本地傳統工藝發展起來的。衢州民窯出土的繪彩瓷器是我國陶瓷藝術重要組成部分。