人氣旺盛的遼金古城——塔子城

日期:2016/12/14 9:47:55 編輯:古代建築史 古城內居住的百姓家家蓋起了寬敞明亮的大瓦房。

古城內居住的百姓家家蓋起了寬敞明亮的大瓦房。 現代學者依據多方考察後還原的塔子城城池示意圖。

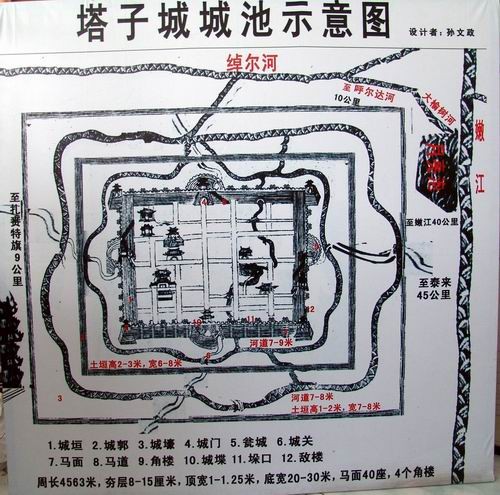

現代學者依據多方考察後還原的塔子城城池示意圖。

古城在時代大潮中煥發出勃勃生機。

古城中隨處可見遼金時代的陶片。

牧羊人趕著羊群在昔日的古城護城河中行走,令人感慨歲月的滄桑。

牧羊人趕著羊群在昔日的古城護城河中行走,令人感慨歲月的滄桑。 聊起古城,這些從小在城中長大的老人滔滔不絕。

聊起古城,這些從小在城中長大的老人滔滔不絕。 這裡已經成為附近著名的糧食批發集散地。

這裡已經成為附近著名的糧食批發集散地。

塔子城西城門殘存的城牆夯層清晰可見。

齊齊哈爾4月24日電 記者崔海燕 聽說記者來踏訪建設金長城的指揮部“塔子城”,泰來縣委宣傳部通訊組組長郝勁飛拿出了一本由泰來縣塔子城鎮人民政府編制、黃松主編的《塔子城考記》。《塔子城考記》記載的內容很豐富,對我們的采訪很有幫助,而從這本書中,我們也可以看出泰來縣政府對文物的研究成績和重視力度。

第二天早8時,踏訪團驅車向塔子城進發,由於選擇路線錯誤,原本30分鐘的路程,我們1小時40分鐘才到達。在東城門門口,1981年1月公布的省級文物保護單位的石碑肅穆擺放。郝勁飛說,其實2006年6月塔子城已經被中華人民共和國國務院列為全國重點文物保護單位了。

站在城牆上,放眼塔子城內,這是一個正方形古城,房屋建築整齊,街道筆直,紅磚綠瓦下一派繁忙景象,四周城牆主牆殘高將近2米,城牆四面的正中分別設有一處城門,四個城角的角樓痕跡和城牆上的堞樓痕跡清晰可見。郝勁飛說,城牆周長有4500米左右。

粗略踏查後,我們直奔塔子城鎮政府,因為我們的另一位向導塔子城鎮宣傳委員苗占海已在那裡等待多時。一進入鎮政府的臨時工作地點,鎮黨委劉副書記和宣傳員苗占海就拿出了塔子城示意圖,上面清晰地標記著城門、馬面、甕城、城郭以及角樓等軍事生活設施,使我們對塔子城的城貌有了簡單地了解,為我們的踏訪提了可靠的支持。

在齊齊哈爾境內,為守護金長城而建設的大小古城遺址約20多個,如今古城內幾乎無人居住,而坐落於泰來縣境內的塔子城則是個例外,雖經千百年的滄桑變遷,但人們一直在此繁衍生息,並逐漸演變成了一座現代化的鄉鎮級城鎮。

□雜糧集散地遠近聞名

宣傳員苗占海建議我們到城牆現場看一看,還沒有到西城門,就看到很多運糧的車輛往返於大街小巷。苗占海介紹,這段時間,正是秋糧上市的日子,所以顯得非常熱鬧。在塔子城高軍農貿雜糧購銷處裡熱鬧非凡,內蒙古、江蘇、湖南等地的客商早早就來到這裡了解雜糧的市場行情了。已經從事20多年雜糧購銷生意的無錫市雪春糧行經理季金洪在中秋節之前就來了,以便准確“把脈”糧食價格。說起自己的經營規模,他很謙虛地告訴記者:“我是小本生意,平均每年只收購200多萬斤綠豆,這裡種植的小綠豆深受無錫人喜愛,制作的綠豆芽銷路暢通,僅這一項每年就能給我帶來二三十萬元的利潤。”來自內蒙古扎赉特旗恆力糧油工業有限公司楊副經理對這裡大豆贊譽有佳:“這裡的大豆質量沒的說,價格也很合理,可惜現在只收購600噸大豆。”

季金洪告訴我們,其實這裡吸引客商的不僅僅是因為雜糧的質量好,價格合理,更重要的是這裡的人重感情,講信用。今年中秋節,老板高軍把來自江蘇、湖南等地的7名客商聚在一起,過了一個團圓節,而且他還常年為“老客”免費提供住宿。

在塔子城鎮,像高軍農貿雜糧購銷處這樣的銷售處已經形成了一定的規模。據塔子城鎮宣傳委員苗占海介紹:“在2004年,鎮政府建設了14萬平方米的雜糧交易市場,市場內已經有15戶經營業戶,在搭建糧食購銷平台的同時,每年也為當地解決了1000多名剩余勞動力。”

塔子城地處黑龍江省最西部,是黑龍江省與內蒙古自治區、泰來縣同扎來特旗兩省區、兩縣旗的接壤地,東南距泰來縣縣城45公裡,西北距扎來特旗駐地音德爾鎮15公裡。在建國初期,塔子城就曾經有過輝煌的經歷,一年四季,車水馬龍,人流不斷。自古至今就是以蒙、漢民族為主的各民族融合的典型地區,也是兩縣旗農副產品、土特產品的高產區。回憶起當年的繁榮景象,村民王文記自豪地說:“那時候的大街,人擠人,想順利地過街都是一件很難的事情,內蒙的居民都到我們這裡來購物呢!”

□修建金長城的“指揮部”

已經研究遼金史50多個年頭的彭占傑推斷,塔子城曾經是金長城修築、戌守的指揮中心。金代天公元1115年建國後,在對遼作戰不斷取得勝利的同時,於公元1117年後(金天輔元年)由領兵元帥(國論勃極烈)完顏杲率領一萬金兵奪取了塔子城。深謀遠慮的金太祖完顏阿骨打考慮到金上京(今阿城)的安全和防御北部騎馬民族對新領土的入侵,於公元1121年(金天輔五年)從戰場上將開國重臣婆盧火調往塔子城,帶領10萬余兵馬開始了在塔子城地區屯田戌邊。

從1121年正月,婆盧火開赴到塔子城,歷經18年時間,他以塔子城為總指揮部,率領女真軍民和罪徒修築了這條東北起達裡帶(今內蒙古自治區莫力達瓦旗尼爾基鎮北郊),向西南伸延了千余裡的東北路長城。由於戍邊修城有功,婆盧火多次受到金廷的嘉獎和封贈。他的兒子吾扎忽也被金朝皇帝封為副都統,成了朝臣中的顯要邊官。他們都以塔子城為金長城的指揮中心,從這裡發出修造長城、戍守長城的軍事指令。

正由於塔子城是婆盧火都統府的所在地,是金廷控扼東北路長城、鎮懾東北路地面的中心,所以這個州城修築得十分宏偉,全城夯土建牆,高達五六米,城外有三道護城壕,四門有甕城,牆體有馬面,牆頂有角樓,全城周長9華裡,成就了現在黑龍江省西部地區最大古城。

□塔子城名稱幾經演變

學者彭占傑對於塔子城的名稱很有研究,據他分析,城名是後人叫出來的。上溯至清代的時候,它並不叫塔子城而稱綽爾城。“綽爾”一詞為達斡爾語,意為有河溝的地方。塔子城北郊有條小河稱綽爾河。清代所言綽爾城顯然是由於此城居於綽爾河畔而得名的。至於綽爾城的稱呼始於何時,相沿多久,目前尚無人考證,不過,綽爾城也並不是這個城的當初稱謂,因為塔子城的出土物和相關文獻的記載,都充分證明該城在遼金兩代均被稱為“泰州”,是軍事級別相當高的州城。在遼代,泰州是德昌軍節度使的駐地,在金代,泰州是都統府,是東北路招討司的駐地。它最早出現在史籍裡的時間是公元945年,由此可以斷定,遼金泰州城在公元945年以前就已經存在了。

□關於風鈴的愛情故事

據史料記載,在塔子城西南郊外曾經聳立著一座六面實心密檐攢尖青磚塔,高約15米,直徑約5米。據鎮黨委劉副書記介紹,該鎮也因此得名,磚塔附近的屯子也稱塔屯,當地群眾俗稱為土龍頭,據遺留下來的照片考證,該塔上為五層密檐,檐下腰為六面,每面正中均有磚雕坐式佛像一尊。塔身年久風蝕,殘破脫落,呈棒槌形狀。

1953年農歷八月十四午夜,狂風驟雨,將古塔刮倒,周圍十幾裡的居民無不聽到一聲巨響。

今天,我們只能憑借歷史資料來一覽“寶塔”的容顏。

“青磚塔”賦予了塔子城一份神秘的色彩,而關於“青磚塔”上風鈴的傳說,則徒增了塔子城的浪漫色彩。

塔子城鎮干部施恩惠為我們娓娓道來了一段關於塔上風鈴的故事:很久以前,在“青磚塔”附近住著一對相互恩愛的戀人,有一年,男子被迫從軍,臨別時兩人在塔下立下誓言,永遠忠貞於對方,可是男子一走就再也沒有回來,女人每天都到“青磚塔”來祈禱自己的愛人能夠早日歸來,日復一日,年復一年,但始終不見戀人的身影,直到一天化作一只風鈴落在了塔尖上,以便能夠看到更遠的地方。

風鈴的傳說只是“青磚塔”眾多傳說中的一個,歷史上綽爾河的水患頻繁,在塔子城一帶流傳過有關治理水患的傳說。“寶塔鎮河妖”的典故就是其中一個。傳說綽爾河常年泛濫,殃及百姓,為了能遏止住河妖蛟龍不再危害百姓,當地人特地建了這座寶塔,並修佛塔於龍頭地上,借佛力降伏蛟龍,消除了水患。也有村民說塔子城原來只是普通的村落,並沒有城牆,由於綽爾河水常泛濫成災,淹沒村屯,於是人們便修築了城牆,用來阻擋洪水。盡管這些傳說帶有某些神奇彩色,甚至有些唐突,但是它也反映著當地人民制服水患的願望。今年已經70歲的村民張連喜解釋說:“老人留下了說法,說當年我們這裡可能要出一個‘王子’,當時的統治者為了滅掉這個‘王子’,特地建了這個塔,以保證天下太平。”有更離奇地傳說,說神秘的古塔內經常能傳出一種奇怪的聲音來。

□古城內出土文物甚多

作為當時的軍事重地,多年來在塔子城內相繼出土了遼代石刻龜硯,灰陶盆,六稜蓮花磚,高三足鐵鍋以及金代的四系罐等諸多文物。

1956年,塔子城出土一通建塔題名碑。碑上刻有“大安七年”、“泰州河堤”等字款,引起歷史學家的重視,先後有許多人著文進行考證研究,一致認為此碑是遼道宗耶律洪基大安七年(公元1091年)的遺物。

考古學家孫秀仁在1973年考古踏查時發現,塔子城內西北隅有大面積建築群落遺墟,主要建築高台有兩處,一處是東西長42米,南北寬35米,是最大的一座建築,應為座北朝南的主殿址,曾於該處拾得一塊刻有“宮”字的灰磚殘斷;另一處在主殿址之東60米,南北長31米,東西寬28米,疑為“點將台”。沿基台北緣,自西而東整齊排列花崗巖柱礎四個。主殿址之西25米,為一小土丘。在二高台之上及旁近地面,灰磚瓦、黃或綠釉琉璃瓦堆積豐厚。主殿南,地勢廣闊平坦,應是曩昔的殿庭和大道。主殿址四周被斷續但整齊的矮丘所圍繞,略呈方形,此間瓦礫漸稀,或為當時宮牆、廊庑的舊跡。在主殿南150米有漢白玉柱礎2個,已非原來位置,此處還有2個同類柱礎被挪移至今北燒鍋院內。建築基台上的磚瓦每見燒燎痕,釉色異變,意味此建築群落(尤其主體建築)毀於大火。該建築群落總共遺有柱礎八方,花崗巖、漢白玉質各四個。就近遺有大量的灰磚灰瓦,灰瓦多屬板瓦一類;琉璃瓦多黃綠釉的,有板瓦、筒瓦,圓瓦當、三角形滴水。瓦當和滴水的主要紋飾為模印的雲龍紋、蟠龍紋和牡丹花紋,美輪美奂,為學術研究提供了寶貴的材料。

- 上一頁:掀開千年遼金古城神秘面紗

- 下一頁:二十世紀中國遼金史研究