碛口古鎮輝煌200年

日期:2016/12/14 18:48:48 編輯:古代建築史

水旱碼頭小都會 古鎮碛口

碛口古鎮

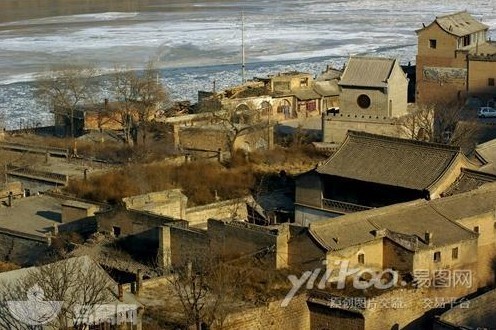

輝煌了200多年的碛口古鎮,我在與它不曾相見時就已是那麼的相熟,我曾無數次聽它的名字,無數次看它的照片,畫家的筆下曾無數次寫意它,我無數次用自己的想象描摹它。今天,我才於那麼多的無數次後踏著當年的石板路走近了它,走近了這個曾經吸引了大半個中國商人的黃河口岸。讓我在黑龍廟清道光年間碑文與對聯上,在商賈雲集的店鋪字號間,看到黃河裡穿梭的船筏,聽到山谷裡和黃土溝壑間回蕩的駝鈴。一街的燈火,晝夜的繁華,“水旱碼頭小都會,九曲黃河第一鎮”,碛口就這樣厚厚重重,以黃土高原晉商“老宅院”的高高的圪台,房檐連著房檐,店鋪挨著店鋪,門對門,窗對窗的古色古香,穿過時空,在五裡長街上為我們演繹了當年人事眾雲的故事。

很早以前我就有了探訪碛口的願望,因為這裡是山西著名的古鎮,曾經是聯結晉陝峽谷的要沖。冬季黃河結冰、游客稀少,在碛口盤桓數日,正好可以親身體會這座小城的古樸韻味。碛口無論是在建築或是風土上,都堪稱北方古鎮中的典范。

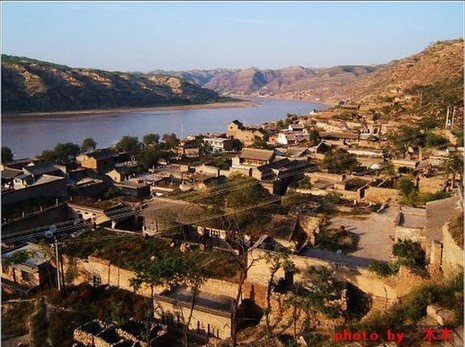

古老的黃河切斷了山西與陝西之間的聯系,民間有所謂“山陝不通車”的說法。為了將河套地區的資源輸送至東部,碛口登上了歷史的舞台。站在今天的碛口鎮旁的山坡上俯瞰過去,對岸就是陝西的臨縣,這條商道在過去曾經繁華異常,北方的商人將牛羊、皮毛沿黃河水路運來,再在碛口登陸,轉往陸路,而作為連通山陝兩省的渡口與碼頭,碛口也逐漸成了省際交通的樞紐。

舊時的商賈之所以會選擇這裡作為中轉的樞紐,實際上與碛口的地理條件有關。碛口鎮位於黃河與湫水的交界,這條湫水河的水量雖不大,但因其流經黃土高原,河水中挾帶著大量泥沙。當它與黃河交匯時,泥沙也會隨之沉澱,並在兩河交界處堆積起一片沙礫灘。對於這樣的灘塗,山西人習慣稱之為“碛”。

當載滿貨物的商船駛來時,常常會因為吃水過深而擱淺於此,由於船只無法通行,商人們必須在碛口登陸上岸,所謂“碛口”,也是因此而得名。特殊的地理位置成就了碛口的榮華,使它成為黃河航道上最大的裝卸碼頭之一。在明、清至民國年間,憑借這一水運優勢,碛口西接陝西、甘肅、寧夏、內蒙古四省區,東連太原、北京、天津三市,曾經享有“水旱碼頭小都會,九曲黃河第一鎮”的美譽。

當這個小鎮作為山陝之間的渡口逐漸形成規模時,附近的鄉民也開始聚居於此,做起了與水陸交通有關的各種生意:一些青壯勞力改行成了纖夫、船工,略有資本的則開業成為船主;還有些富戶馴養了大批駱駝,專供往來行走的商隊租用。那時,一批批客棧、食肆、镖局與草料店相繼開業,整個鎮子的規模也在不斷擴大,碛口的商機吸引了所有人的目光,這裡迅速成長為黃河沿岸的一個商業重鎮。

當時,山西省內的大戶們有不少在碛口開設了票號、商鋪,作為晉商文化的代表,碛口商人秉承了晉商一貫的誠信風格。隨著資本的積累,碛口的民族工業也逐漸發展起來,光緒年間還有商人開辦了卷煙廠。直到1940年,碛口還是晉綏地區的第一重鎮,全鎮除了有300多家私營企業外,還有公營企業20多家,其中的“新華商行”最為興隆,後者是由賀龍領導120師開辦的。

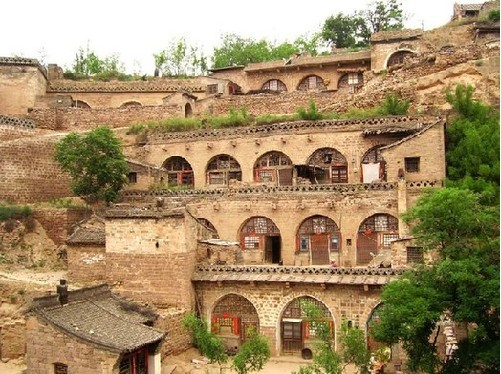

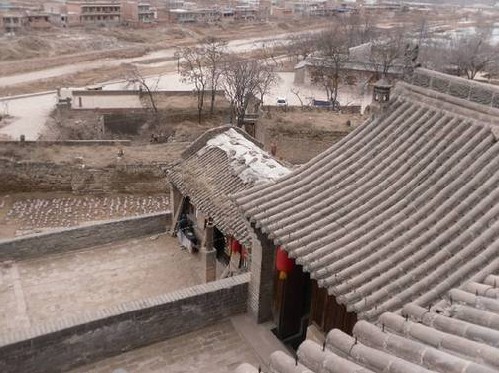

走在今天的碛口鎮上,你仍然可以感受到往日的繁華。盡管存留下來的古街只有幾百米長,但是兩側的房屋無不古樸盎然。呂梁山區的人們大多以窯洞為居,碛口的窯洞非常氣派,層層疊疊地鋪展開來,最大的院落裡竟然有居室十余間。這些被保留下來的民宅,記錄著這個小鎮的輝煌過去。

要知道在乾隆年間,鼎盛時期的碛口人過著無比闊綽的生活。山西民間曾經流傳著一句民諺:碛口柳林子,滿地是銀子,一家沒銀子,旮旯裡掃得幾盆子。由此可見碛口的富庶。據史料記載,作為貿易往來的大驿站,碛口鎮旁的碼頭裡至少停泊著近百艘渡船,船工有2000多人,營業額50萬兩銀子以上的商號就有十余家。那時,鎮上有分金爐3家,銀匠鋪6家,染坊10家,磨坊30余家,騾馬店30余家。碛口鎮旁的黑龍廟裡書寫有一副對聯,上題“物阜民熙小都會,河聲岳色大文章”,如果不是天造地設的巧妙地形成就了碛口,我們真的很難想象這樣的評價,竟是在描繪一個呂梁山裡的偏僻小鎮。

但是,即使是天時地利也無法阻擋現代化的浪潮。20世紀初,當京包、同蒲鐵路相繼建成後,碛口的地理優勢便不復存在。從河套平原到京津的運輸再不需要穿越晉陝峽谷,這使得碛口的商貿遭到了嚴重的打擊,後來隨著隴海鐵路的竣工,碛口進一步失去了陝南一線的商隊,從此,這裡徹底退出了歷史的舞台。

今天,當我徜徉於古鎮中的街市,身側流淌的依舊是古老的黃河,大同碛還是像過去那樣阻擋著河水的前進,只是這裡不再有商船和航道。與碛口一起在現代化的過程中消失的,還有那些古老的駝鈴和龐大的晉商隊伍,這座小鎮上的人們,如今只能在呂梁山的溝壑裡緬懷著祖先曾經經歷過的浮華。出行攻略:

游客可從太原及臨縣兩個方向前往碛口。碛口鎮上每天有一輛中巴車往返太原,早5:30由碛口發車,中午12:30由太原市客運西站返回,全程約6個小時,票價40元/人。

更方便的方式是先抵達離石市,再從那裡換乘中巴車前往碛口。前往離石市的客車在下午16:00以前都有,如果從太原出發的話,每半小時一班,全程約4個小時,票價在40元左右。從離石開往碛口的中巴全程約1個小時,票價在5元~8元之間,一路上黃土高原風景無限。

碛口的住宿較為方便,均為中低檔旅捨,沒有豪華賓館。最值得推薦的黃河賓館位於碛口西市的盡頭處,有土炕和普通床位供選擇;黃河人家位於碛口中市,以接待學生為主,另有一家名為長興店。此外,還有一家古鎮賓館位於碛口東市。

碛口古鎮一年四季均適合前往,尤以紅棗成熟的秋季為佳,每年9月中旬旅游啟動儀式及紅棗節期間,有臨縣傘頭秧歌、社戲、道情等多項民間文藝及纖夫拉纖等民俗表演。而在春節等傳統節日期間,你還能體會到農家樂趣和山西民俗,著實有趣得很。

與碛口共生的李家山

李家山出現在眼前的時候,真的有一種武陵人發現桃花源的感覺,我想,當年吳冠中先生發現黃河邊上這個人跡罕至的小山村時,要更加驚歎不已吧。

整個李家山依山勢而建,全部民居都是窯洞建築,從山腳到山頂,層層疊疊向上,形成了一個立體式的村落。窯洞沿著坡壁呈階梯狀分布,錯落有致,雖然窯洞數眾多,但卻並不擁擠,充分利用了空間。一進村口,就有一個老太太站在山頂對我們喊,上來看看,上面風景好...於是我們沿著很陡的石板路,一層一層地向上爬。很多的窯院已經荒廢了,從門縫裡看進去,雜草叢生,毫無生氣,但是寬敞的院子和考究的建築風格還是能依稀看出窯洞主人當年的氣派。

好不容易爬到李家山頂,見到了一直在召喚我們的老太。鬼叔給她拍了幾張照片,沒想到她還要收錢,三塊。鬼叔給了她五塊讓她找,她還不情願,給了我們兩袋爛蘋果。雖然只是幾塊錢,但是心裡覺得很不舒服。

從李家山最高處能夠俯視整個村落,視線的遠方,是奔騰向南的黃河和綿延的黃土丘陵。當年黃河水運繁榮之時,許多李家山人都在碛口經營生意,賺錢之後回到李家山蓋房,從而形成了這一大片質量上乘樣式考究的窯院村落。隨著碛口的沒落,很多人家都漸漸離開,留下些老人仍然留在這貧瘠的山中,整個村莊漸顯蕭瑟破敗,直到吳冠中先生發現這個與世隔絕的地方,文人學者和游客才變得絡繹不絕。

早上出門我們只帶了半瓶水,走到李家山時已經渴個半死。看到對面的客棧有賣水的時候,差點就沖那老板喊把水扔過來了。好在尋到一個賣水的人家,就在主人的院子裡休息了一會兒,還和男主人聊了一會兒天。他說如今李家山好多人家都搬到黃河邊上蓋了新的窯洞,所以許多院落都荒廢了。雖然游客比以前多了,但李家山的人氣卻並不旺,只有少數人家還留在這裡生活,院子打理得比較整潔。十月正是收棗的季節,院子裡曬滿了大紅的棗子。不過男主人說,現在棗也賣不了幾個錢了,幾毛錢一斤,熱情的女主人拿了許多給我們吃。

村裡有一處四合窯院,在當時肯定是豪宅,寬大的院子和十幾口窯洞都顯示了昔日的富足和輝煌。院外門樓鑲嵌著一塊匾額,上刻“欽旌節孝”四個大字,應該是這戶人家祖上的哪個夫人因守貞而得。

由於李家山獨特的建築風格和村落形態,有很多美術學院的學生到這裡來采風,專程前來拍照的也不少。快到正午的時候,光線不再柔軟,也沒法拍出整個村子的質感了,於是我們啟程離開李家山。如果以後還有機會,我想我會起個大早,看看沐浴在晨光中的李家山。

推薦閱讀:

蘭州“量體裁衣”打造六大類特色小城鎮

興化戴南護國寺毗盧寶殿落成

臨汾:襄汾縣全力建設“帝堯文化之都”

靈泉300年古村風情