集體消失了的寺廟道觀街巷

日期:2016/12/14 18:40:36 編輯:古代建築史

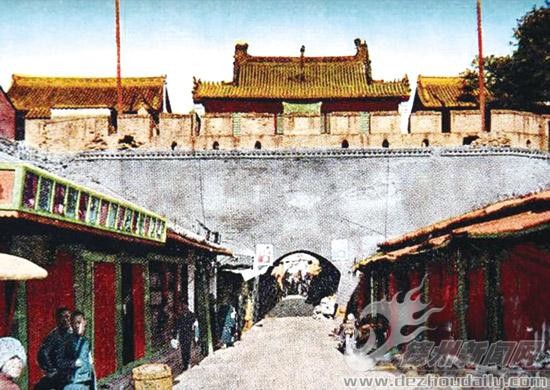

上世紀三十年代的南門,其上有三義廟和小關帝廟。

和很多城市一樣,老德州以寺廟道觀命名的街巷眾多,但在1935年《德縣志》中,這些街巷集體消失了。這些街巷的集體消失與破除迷信有關。

廟宇一度為德州街巷名稱主角

據《山東各縣鄉土調查錄》記載:“民國初年,德縣境內有寺廟160處。”這些廟宇,一度成為德州街巷名稱的主角。

運河河神是人們供奉的最重要的神靈。在他們的心目中,河水的柔順與暴虐均由河神操縱控制。德州供奉河神為金龍四大王,最初產生於黃河邊,原形據說是南宋人謝緒,蒙古滅南宋時投水殉國,死後曾顯靈幫助明將傅有德,助明成祖“復修漕運”,“凡河流淤壅,力能開之,舟將覆溺,力能拯之”。明隆慶年,得封“金龍四大王”。明嘉靖二年,兵部福使趙時春鎮守德州時注意到:當時德州為水陸都會,運河經濟尤為發達,人們行船、出漕及生活中均拜河神,但沒有廟,不符祭祀禮儀。於是,他找人選地,在西門外建設了河神廟。

寺宇壯麗,背城面水,東堂四楹,中塑金龍四大王像,為靈寢;南為翼室,也是四間,是守廟人住的。河神廟地勢平坦,周邊又不與民房聯棟,景清氣明,令人神清氣爽。按照祭拜習俗,趙時春還在北廠建設河神廟一座,該廟1912年的時候仍有八間大殿,一座閣樓,有僧人焦五,徒弟兩人。每年雨季河水上漲時,香火極盛。

除金龍四大王外,德州民間信仰還有傳統的龍王、海運之神天妃、財義之神關帝。德州龍神廟在城內東岳廟西側,龍王廟在北廠。貢仰天妃的天後宮在北廠運河東岸,由德州武狀元昌伊蘇建於道光年間,昌伊蘇曾任台灣總鎮,天後宮後來由其後人移到城內大營東街住宅南園,由於當時德州人不了解天妃,把天後宮當作泰山奶奶廟供奉。財義之神關帝,是山陝商客請來的運河財神,山陝會館的正殿裡都供奉著關羽,故又稱關帝廟。德州關帝廟眾多,據《德縣志》記,當時城內外有關帝廟16座之多。每當歲時伏臘,城裡大商戶會在這裡殺豬宰羊,奉祀關帝。

除上面與運河密切相關的四神外,德州還有其他與宗教相關的神靈與地方神,有眾多的廟宇。二郎廟為道觀,供奉的是二郎神楊戬,建於何時不可考。元泰定丁卯年(1327年),河北博野縣林姓知州來德州赴任,依照舊例拜谒各寺廟,來到二郎廟前,發現廟宇破爛不堪,於是發動全城民眾進行修建,有錢的出錢,有力的出力,二郎廟很快煥然一新,莊嚴華麗,神像巋然。同時在兩側建設了龍神、昆蟲兩座祠堂,以備歲時祭拜。此外,還有馬神廟、火神廟、藥王廟、雷神廟、閻王廟、觀音寺、三元宮等。

集體消失與破除迷信有關

1935年,在重新核定的德州城廂街道名稱時,全部85條街道中只出現了二郎廟和馬神廟兩個廟宇,分別為二郎廟前街、二郎廟西街、二郎廟街和馬神廟街。二郎廟街、前街和西街交匯口為現在的美麗華路口,這裡俗稱二郎廟角。

據考證,之所以產生這種現象,和當時的政策有關。1920年以來,當時政府竭力推行反對宗教運動,在經濟手段上采取“收廟產”;在文化政策上則積極提倡“革風俗、破除迷信”。1928年二次革命勝利後,德州開展了轟轟烈烈的破除迷信活動,城隍廟裡的雕像被請了出來,城隍廟辟為中山市場,永慶寺也成為了城市公園。

德州永慶寺,俗稱大寺,是德州全境最大的一座廟宇。最初建於唐貞元元年(785年),在運河西岸,元季遭兵燹。明永樂十年(1412年),僧古峰移建於城內,建設後形成的街道,曾命名為大寺街。1935年公布的時候,改名為新華街,1981年的時候,市政府命名為德中街,這條小街目前已經消失了。

在大寺街的北側,還有一條並行的東西走向街道,因為地理位置的原因,得名大寺北街。民國時期,永慶寺改成公園,這條街隨之改稱公園後街,目前在街頭上樹立的標牌是育新街。

在大西門外,有一座西方庵,是游方僧人募集修建的,康熙年間德州人蕭惟豫曾常年在此進行布施,這條街曾一度叫西方庵街,民國重新審批時,改為金城街,此街目前已消失。

德州城西北守備府後有一座天齊廟,有正殿五間,寢殿、左右配殿各三間,東西還有庑房各五間,供奉東岳“天齊仁聖帝”。明清時期,這裡叫天齊廟街,民國時期改為步雲街,為現在天衢路(德州監獄以南)的一部分。

- 上一頁:探秘不可思議的全球沉船寶庫

- 下一頁:第一街市中瑤裡老街的陳舊時光