海龍囤:廢墟上復活的土司城堡

日期:2016/12/14 9:42:50 編輯:古代建築史

朝天關·飛鳳關

脊獸

傳說中的水牢實為一條通道

作為2015年申遺項目土司遺址的申遺點之一,作為我國羁縻·土司制度的實物遺存,海龍囤完整見證了我國少數民族地區政策由唐宋時期的羁縻之治到元明時期土司制度再到明代開始的“改土歸流”的變遷。2012年4月開始的考古發掘,解開了諸多歷史謎團,為申遺提供了大量的實物和學術支撐。隨著研究的深入,一座土司城堡在廢墟上逐漸復活。

公元1600年春天,一場血戰在中國西南邊陲開滿杜鵑花的山野裡激烈上演。八路並發的二十四萬明軍將土司城堡海龍囤圍得水洩不通,一時矢石如雨,血水橫流,滿囤哭聲,震動山谷。50余天後,明軍終於破囤而入,一舉翦滅此前一年起兵反明的播州宣慰使楊應龍及其黨羽,從而結束了楊氏在播州724年的統治。這場戰事,正是史稱“萬歷三大征”之一的“平播之役”。據《明史·卷三百五》載:“播州用兵,又費帑金二三百萬。三大征踵接,國用大匮”。甚至有史家認為,三大征令明廷元氣大傷,是致其滅亡的重要原因。

作為平播之役的主戰場,偏處西南一隅的海龍囤為何與國運息息相關?它到底是怎樣一座城堡?

歎:風雨蒼黃七百年海龍囤位於今遵義老城(播州宣慰司司治所在地)西北約30裡的崇山峻嶺間,建在一蒂孤懸、四面陡絕的龍巖山巅,所以又叫龍巖囤。因為險絕,《明史·播州宣慰司傳》稱其為“飛鳥騰猿不能逾者”。遺址三面環水,一面與群山相接,僅東西兩側各有仄徑可以上下。因為險峻,所以成為楊應龍的最後藏身地,數十萬明軍久攻不下。

因為遠離塵囂,未受到現代城市的吞噬,所以它至今仍較為真實地保存著明末廢棄以來的“骨架”,雖然“血肉”已經模糊。如今一圈長約6公裡的環囤城牆尚在,其所圍合的面積達1.59平方公裡。囤前尚存六關:銅柱關、鐵柱關、飛虎關、飛龍關、朝天關、飛鳳關。囤後三關:萬安關、西關和後關;兩兩圍合成的甕城各稱土城、月城。囤內,戰火中傾圮的瑰麗王宮(博客,微博),則在漫長的歲月裡或沒於荒煙野草,或埋於黃土之下,漸漸淡出人們的視野。

根據史料,海龍囤在使用了343年之後,於1600年被廢棄,並漸漸藏在深山人未識。上世紀80年代,海龍囤被重新“發現”,並於1999年秋進行了首次考古試掘,清理出“三十六步”和“上屯古道”等遺跡。2001年,海龍囤晉升為全國重點文物保護單位。隨著慕名而來者絡繹不絕,海龍囤從昔日的土司禁地變成一處休閒的風景名勝。

在風雨蒼黃中走過700余年光陰的海龍囤,仍有許多待解的謎團。如今,東西兩端的9道關隘和環囤城牆依然屹立,囤內建築卻已多淹沒於荊棘叢中、黃土之下,僅有少量石砌的建築基址若隱若現。對這些廢墟,民間流傳著“老王宮”“新王宮”“金銀庫”“水牢”等種種名稱與傳說。據傳,囤內約1.6平方公裡的范圍內原有“三十二大街七十二小巷”。“老王宮”是白龍太子的宮殿,白龍太子是早於楊應龍的人物,其族在此居住18代。“新王宮”則是楊應龍的宮殿。不論傳說的真偽,散落於地表的飾有精致蓮花的瓦當,從屋脊墜落的各種陶獸碎片,縱橫交錯的石質基礎,都已充分表明囤內原有建築的恢弘瑰麗,錯落有致,氣宇軒昂。

神:傳奇身世留民間囤上遺跡大多都遺有豐富的民間傳說,這些口碑故事,代代相傳,成為今天開啟那段塵封歷史的一把鑰匙。

民間傳說楊應龍有一條趕山鞭,有驅石趕山的神功,在雞不鳴、犬不吠時舞動神鞭,石如豬奔,固若金湯的土司城堡遂一蹴而就。飛龍、朝天諸關上楊應龍所題的榜額清晰表明,這些關隘確系其在萬歷二十三、二十四年間重建的。而囤上傳世的《嚴禁碑》卻稱,海龍囤系楊氏先祖為防御當地少數民族而修建的。於是,這座建在險峻山巅的土司城堡有著明確的主人和毀棄時間,而它建於何時,內部格局如何卻一直是個謎。

傳說老王宮是白龍太子的居所,身為播州大盜的白龍太子及其族人,在此前後住了十八輩,後來被楊應龍的祖先打敗。新王宮則是楊應龍的宮殿。由於老王宮缺水,才在此建了新王宮。初聽此故事,以為是無稽之談,沒承想後來翻檢文獻發現這種說法至遲在明末便已流行。如果傳說成立,那麼老王宮的始建應在唐代,而非宋代。進而,龍巖山上建囤的歷史,也將提前至唐代,而非宋代。考古發現支持這一說法嗎?

清儒鄭珍曾在道光時七年間四登海龍囤,留下許多考證性文字。他將實地踏勘和文獻記載相結合的探索,頗有些現代考古學的意味,但也未能解開歷史謎團。時間來到1972年。這年春天,楊氏第15世楊文(1220—1265)等四人的墓葬在距海龍囤15裡外的高坪被發掘出土,原立於楊文墓前的“神道碑”也得以重見天日。“神道碑”第一次闡明了楊氏的華夏祖源,也第一次提到了海龍囤的修建年代。碑文記載:宋寶祐五年(1257),已得半壁江山的蒙軍從大理出師,一路向東挺進,播州告急,理宗令名將呂文德入播。呂楊會晤後,約“置一城以為播州根本”,“於是(築)龍巖新城”。此“龍巖新城”即“龍巖囤”,即海龍囤。呂文德入播事在《宋史》等文獻有載,他還曾“诏京湖給銀萬兩”予播州,用以強化防務。因此,“楊文神道碑”的記載是可信的。由此可知,海龍囤是在抗蒙背景下由宋廷和播州楊氏共同修建的防御工事,它的修建因此是一種國家行為,代表著國家的意志。頗具戲劇性的是,海龍囤自始至終也沒有成為抗蒙的前沿陣地,卻在343年後成為“家”“國”對抗的主戰場。

奇:王宮並非是宮殿老王宮與新王宮是囤內兩組最大的建築群,分別坐落於囤頂中部和西北部,彼此相距僅約200米,面積均在20000平方米左右。屋宇均已毀棄,但仍有部分石砌基礎、踏道和柱礎等裸露於地表,磚屑、瓦礫等遺物俯拾皆是。這兩組宏大的建築群,宛若囤之心脾,無疑是揭開謎底的關鍵。

2012年春,考古隊帶著各種疑問重返海龍囤,試圖在黃土深處找到答案。這是一次曠日持久的考古發掘,前後共持續了275天。我們選擇了地面遺存保存較多、較容易把握的新王宮進行重點突破。除去灌木和雜草,廢墟上的黃土被細細清理,展現在眼前的新王宮令觀者無不震驚。這是一組四周立有城牆,以中央踏道為中軸線的恢弘的建築群,占地面積達1.8萬平方米。其內建築鱗次栉比,自東北向西南隨地勢逐級向上抬升,中央寬大的台階代表著權勢,令拾階而上者感到卑微。砌築台階和牆基的大石加工整齊,大者重達3噸。殘存的柱礎表明宮殿的木柱直徑接近40厘米,中軸線末端雕有龍紋的石榻是傳說中的“龍位”,屋脊上原本有莊嚴的脊獸守望,瓦頭盛開著蓮花,殘磚斷瓦下是滿地的青花,處處顯示出這裡曾經的輝煌。建築充分利用地形,而又融入地形中,整體上形成“前朝後寢”的格局,與傳統的中華歷史核心文化保持著高度一致性、延續性。這也是土司制度能夠在黔、滇、川交界地區延續700多年的深層歷史原因所在。

經過清理可以確定,新王宮是一組明代建築群,毀於萬歷年間的戰火,嘉靖、萬歷時期是其使用的高峰期。它“前朝後寢”的格局與同一時期的衙署保持一致,而文獻記載裡也徑稱其為“衙”、“衙院”或“衙宇”等,表明其確系一處土司衙署,是海龍囤後期的中心所在。由此推斷,海龍囤是一處融保衛國家利益與維護土司家族利益於一體,集關堡山城與土司衙署於一身的羁縻·土司城堡。特殊時期,堅不可摧的海龍囤是土司的重要軍事防御據點;而和平年代,風景秀麗、氣候怡人的海龍囤則可能成為土司的別館離宮。

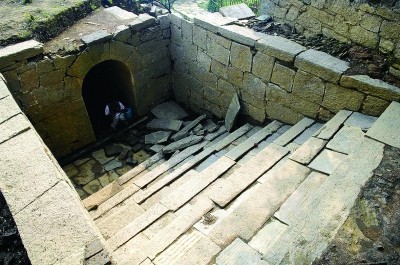

基於考古發現,我們還可以對囤上部分遺跡作出可信的界說,如民間傳說的“水牢”實為一條通道,“金銀庫”因地處新王宮城牆以外又當自囤後入關的要沖而較為可能是一處“軍營”,傳說中楊家小姐繡花對歌來排遣寂寞的“繡花樓”可能為一處敵樓等等。考古發現也排除了趕山造囤的可能性,因為我們在囤上發現了明代甚或更早的采石場,也發現了明代的磚窯,表明磚、瓦、石等建築材料都是就近取用。

曾經,這裡有一座雄偉的城。後來,在大火中化為一片廢墟。如今,因為考古,那城正在廢墟中漸漸復活。(作者為貴州省文物考古研究所副所長、海龍囤考古隊領隊,本文圖片均由作者提供)