故宮的歷史

日期:2016/12/14 18:38:52 編輯:古代建築史

* 1416年(永樂十四年),明成祖頒诏遷都北京,下令仿照南京皇宮營建北京宮殿。

* 1420年(永樂十八年),北京宮殿竣工。次年發生大火,前三殿被焚毀。

* 1440年(正統五年),重建前三殿及乾清宮。

* 1459年(天順三年),營建西苑。

* 1557年(嘉靖三十六年),紫禁城大火,前三殿、奉天門、文武樓、午門全部被焚毀,至1561年才全部重建完工。

* 1597年(萬歷二十五年),紫禁城大火,焚毀前三殿、後三宮。復建工程直至1627年(天啟七年)方完工。

* 1644年(崇祯十七年),李自成軍攻陷北京,明朝滅亡。李自成向陝西撤退前焚毀紫禁城,僅武英殿、建極殿、英華殿、南薰殿、四周角樓和皇極門未焚,其余建築全部被毀。同年清順治帝至北京。此後歷時14年,將中路建築基本修復。

* 1683年(康熙二十二年),開始重建紫禁城其余被毀部分建築,至康熙三十四年基本完工。

* 1735年(雍正十三年),清高宗(乾隆帝)即位,此後六十年間對紫禁城進行大規模增建和改建。

* 1813年(嘉慶十八年),天理教教徒林清率起義軍攻打紫禁城。

* 1900年,八國聯軍攻陷北京。

* 1911年,武昌起義爆發,清帝退位。但按照與民國簽訂的優撫條件,仍然居住於紫禁城內。

* 1923年,建福宮發生火災。

* 1924年,馮玉祥發動“北京政變”,驅逐清帝溥儀。

* 1925年,在原紫禁城的基礎上建立故宮博物院。

* 1933年,故宮博物院文物南遷,以躲避日本侵略。

* 1948年,故宮博物院南遷文物部分運往台灣。

* 1949年1月,北平穩定後,故宮得到了修養。

* 五六十年代,陸續有人提出故宮改建計劃,後因種種原因擱置。

* 1961年,經國務院批准,北京故宮被定為全國第一批重點文物保護單位。

* 1987年,北京故宮被聯合國教科文組織列入“世界文化遺產”名錄。

* 2005年, 北京故宮開始進行為期19年的大修.

在我國首都北京,有一座輝煌壯麗的古建築群,它原是歷史上最後兩個王朝明代和清代的皇宮,現在叫它“故宮”。它始建於明代永樂四年(公元1406年)。全部宮殿和庭院共占地72萬多平方米,合1087市畝。當時勞動人民在繼承和發揚傳統建築技術和藝術成就的基礎上,創建了這座集中體現中國建築優秀傳統和獨特風格的建築群。從總的布局來說,分前後兩大部分,俗稱外朝和內廷。前部主要宮殿,以太和、中和、保和3大殿為中心,以文華殿、武英殿為兩翼,這部分宮殿是封建皇帝行使專制政權的主要場所。後部以乾清宮、坤寧宮和東西6官組成,是封建皇帝和後妃居住的區域,在清代也作皇帝進行日常統治活動的地方。前後兩部宮殿,按中國建築以4根柱子當中的空間為一間計算,全部宮殿共約九千多間。宮殿群的外圍,用 10米高的紫禁城和52米寬的護城河環繞起來。

整個故宮,在建築布置上,用形體變化、高低起伏的手法,組合成一個整體。在功能上符合封建社會的等級制度。而左右均衡和形體變化的藝術效果,像是一幅千門萬戶的繪畫長卷。紫禁城的正門叫“午門”,在10米高的城牆墩台上,有1組建築。正中是9間面寬的大殿,在左右伸出兩阙城牆上,建有聯檐通脊的樓閣,四隅各有高大的角亭,輔翼著正殿。這組城上的建築,形勢巍峨壯麗,是故宮宮殿群中第一高峰。在午門以內,有廣闊的大庭院,當中有弧形的內金水河橫亘東西,北面就是外朝宮殿大門——太和門,左右各有朝房廊庑。金水河上有5座橋梁,裝有白色漢白玉欄桿,隨河宛轉,形似玉帶,這種布局,給人以極大的吸引力。登上太和門,在3萬多平方米開闊的庭院中,1座大殿堂——太和殿出現在眼前。太和殿和中和殿、保和殿前後排列在一個8米高的工字形基台上,太和在前,中和居中,保和在後。這就是外朝的3大殿。基台3層重疊,每層周圍都用漢白玉雕刻的各種構件壘砌,造型優美。下層基台最大,通過龍墀走道上達中層,再通過中層龍墀到達上層台面。三台當中有三層石雕“御路”,每層台上邊緣都裝飾有漢白玉雕刻的欄板、望柱和龍頭。在25000平方米的台面上有透雕欄板1415塊,雕刻雲龍翔鳳的望柱1460個,龍頭1138個。用這樣多的漢白玉裝飾的三台,造型玲珑秀麗,重疊起伏,像是白玉砌的山巒。這是我國建築上具有獨特風格的裝飾藝術。而這種裝飾在結構功能上,又是25000平方米台面的排水管道。在欄板地栿石下,刻有小洞口;在望柱下伸出的龍頭唇間,也刻出小洞口。每到雨季,3台雨水逐層由各小洞口下洩,水由龍頭流出,大雨如白練,小雨如冰柱,千龍噴水,蔚為大觀。這是科學而又藝術的設計。

太和殿高35.05米,用72根大木柱支承梁架構成4大坡的屋面。我國古代建築屋面呈現坡度,這跟建築技術有關。這種構架習慣上稱抬梁式。先在基礎上立木柱,在柱上架大梁,又在梁上立小矮柱 (瓜柱),然後再架上一層比較短的梁。自大梁而上可以通過小柱重疊幾層梁,逐層加高,而每層的梁卻逐層縮短。在最上層立脊瓜柱,在兩組構架之間,橫搭檩枋。在檩上鋪木椽,椽上鋪木板 (望板),板上苫灰背瓷瓦。由於梁架逐層加高,而小梁逐層縮短,就構成具有坡度的屋面。太和殿的四大坡頂就是這樣構成的。

太和殿殿座南北縱深37.20米,東西橫廣63.96米。由南北縱深計算,木柱是6根為一組;東西橫闊計算,是12根為一組。殿內支承梁架的柱子名金柱,高14.4米,柱徑1.06米,都是整塊巨材。以每四柱的空間作為一間計算,太和殿是由55間組成的大殿堂。殿裡的“天花”、“藻井”,殿外檐下的“斗栱”,都加彩繪,富麗堂皇。“斗栱”是我國建築中的一種特殊構件。斗的形狀像一個小方木斗;弓形又像船形的木塊叫做栱。斗在下面,栱安放在斗的上面槽裡,總稱斗栱。這種構件,裝在柱頭上的叫柱頭科,分組裝在外檐兩柱之間額枋上的平板枋 (又名坐斗枋)叫平身科,裝在角柱上的叫角科。像太和殿這樣出檐深遠的大殿堂,各組斗栱可以重疊挑出多層,術語叫做幾跴。檐下斗栱,在建築上具有兩重作用:主要在結構上起到支撐作用,支托屋檐重量通過斗栱過渡到立柱上;另外,由於在檐下重疊挑出,並加彩繪,遠望如重巒疊翠,具有裝飾作用。

太和殿是故宮中最大的木結構建築,它是封建皇帝向全國發布號令和舉行大典禮的場所,建築形體要求莊嚴雄偉,富麗堂皇。這個建築是達到了所要求的效果的。

中國建築的屋頂形式是豐富多彩的,在故宮建築中,不同形式的屋頂就有10種以上。以3大殿為例,屋頂各不相同。太和殿是五脊四坡大殿,從東到西有一條長脊,前後各有斜行垂脊兩條,這樣就構成五脊四坡的屋面,建築術語上叫庑殿式。大約從14世紀明代起,垂檐庑殿是封建王朝宮殿等級最高的形式。太和殿就是這種造型的大殿。中和殿高27米,是屋頂有4條垂脊的亭子形的方殿。四脊頂端聚成尖狀,上安銅胎鎏金球形的寶頂,建築術語上叫四角攢尖式。保和殿高29米,是屋頂有9條脊的殿堂。屋頂正中有一條正脊,前後各有2條垂脊,在各條垂脊下部再斜出一條岔脊,連同正脊、垂脊、岔脊共9條,建築術語上叫歇山式。這3座大殿是故宮中的主要建築,它們高矮造型不同,屋頂形式也不同,顯得豐富多樣而不呆板。

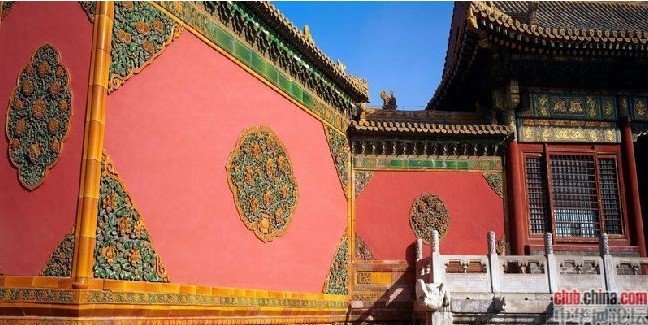

故宮建築屋頂滿鋪各色琉璃瓦件。主要殿座以黃色為主。綠色用於皇子居住區的建築。其他藍、紫、黑、翠以及孔雀綠、寶石藍等五色缤紛的琉璃,多用在花園或琉璃壁上。太和殿屋頂當中正脊的兩端各有琉璃吻獸,穩重有力地吞住大脊。吻獸造型優美,是構件又是裝飾物。一部分瓦件塑造出龍鳳、獅子、海馬等立體動物形象,象征吉祥和威嚴,這些構件在建築上起了裝飾作用。

在3大殿之後,有一片大廣場,正北是內廷宮殿的大門——乾清門,左右有琉璃照壁,門前金獅金缸相對排列。門裡是後3宮。乾清宮是封建皇帝的寢宮。坤寧宮在後,是皇後的寢宮。在兩宮之間夾立著一座方殿,名叫交泰殿,是內廷的小禮堂。皇後每年過生日的慶典和所謂親蠶典禮都在這裡舉行。清代的“寶玺”(印章)也收藏在這裡。在後三宮東西庑,還有為皇帝存儲冠、袍、帶、履的端凝殿,放置圖書翰墨的懋勤殿。南庑有皇子讀書的上書房,有翰林學士承值的南書房,以及管理宮廷日常生活的處所。此外還有左右對稱的日精門、月華門、龍光門、鳳彩門、基化門、端則門、隆福門、景和門,通妃子居住的東西六宮。這種左右對稱的平面布局,也是中國古代建築的特征之一。

故宮前部宮殿,當時建築造型要求宏偉壯麗,庭院明朗開闊,象征封建政權至高無上。後部內廷卻要求庭院深邃,建築緊湊,因此東西六宮都自成一體,各有宮門宮牆,相對排列,秩序井然,再配以宮燈聯對,繡榻幾床,都是體現適應豪華生活需要的布置。內廷之後是宮後苑。後苑裡有歲寒不凋的蒼松翠柏,有秀石疊砌的玲珑假山,樓、閣、亭、榭掩映其間,幽美而恬靜。

上述這些宮殿建築,都在紫禁城圍繞之內。紫禁城有4個門,正門名午門,東門名東華門,西門名西華門,北門名神武門。在紫禁城四隅還各有角樓一座,角樓高27.50米,十字屋脊,三重檐疊出,四面亮山,多角交錯,是結構奇麗的建築。面對紫禁城北門,有高聳的景山,是用土、石築成,滿山松柏成林。山分五峰,每峰各建一亭,巍峨矗立。在整體布局上,景山可說是故宮建築群的屏障。

故宮是幾百年前勞動人民的創造,是勞動人民智慧和血汗的結晶。初建時被奴役的勞動者有工匠十萬,夫役百萬。紫禁城裡每一塊磚瓦,每一座殿宇,都滲透著勞動人民的血汗。在當時社會生產條件下,能建造這樣宏偉高大的建築群,充分反映了中國古代勞動人民的高度智慧和創造才能。同時,為了修建故宮,也給勞動人民帶來了巨大的災難。如所需的木材,在明代時,大多采自四川、廣西、廣東、雲南、貴州等地,無數勞動人民被迫在叢山峻嶺中的原始森林裡,伐運木材,不知奪去了多少人的生命。所用石料多采自北京遠郊和距京郊二三百裡的山區。每塊石料往往重達幾噸甚至幾十幾百噸,如現在保和殿後檐的台階,有一塊雲龍雕石重約250噸。不知有多少采石民和運石民工在采運過程中就此傷殘和喪生。

故宮建成後,經歷了明、清兩個王朝。當時勞動人民連走近紫禁城牆附近的地方都算犯罪。隨著清王朝的沒落,特別是解放前的38年中,故宮建築日漸破壞,有好多處宮殿群成片倒坍,垃圾成山,高和紫禁城齊。

1949年全國解放後,黨和政府非常重視文物保護工作,把故宮列為全國重點文物保護單位之一。從此勞動人民創造的文化財富,又回到了人民的手中。

- 上一頁:三元裡古廟:歷史滄桑依舊

- 下一頁:福慶寺