山西平遙梁村老建築普遍失修

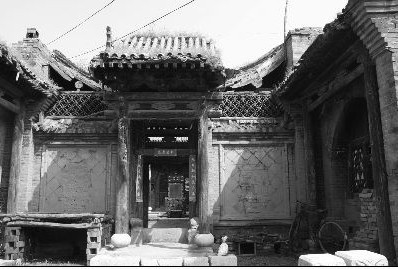

日期:2016/12/14 20:37:14 編輯:古建築紀錄 失修的老宅。 丁艷麗 攝

失修的老宅。 丁艷麗 攝 山西平遙古城東南6公裡處,坐落著一座特色鮮明、保存完整的古村落——梁村。梁村面積6.2平方公裡,是平遙“一城、一山、一水、一線”大旅游框架的重要組成部分,也是一個歷經滄桑,盡透古意,打著深深漢民族歷史文化烙印的古村。

2006年11月,梁村被山西省政府命名為“山西省歷史文化名村”,2007年6月,又被建設部、國家文物局命名為“中國歷史文化名村”。盡管各級政府在歷史文化價值上給予了梁村必要的認可,但記者走訪這一古村時卻發現其保護開發現狀並不樂觀,老建築失修現象普遍,村落“空心化”問題明顯……

歷史的繁盛

梁村流傳著一句民諺:“先有神泉梁村,後有平遙古城。”此前有專家證實梁村始建於隋唐五代,近年來又有專家通過考證東和堡現存的幾孔窯洞,認為梁村最早可能形成於夏商時期。

“平遙四百零八村,數一數二數梁村。”這也是千百年來在平遙民間廣泛流傳的一句諺語。據了解,平遙梁村村捨建築由一街五堡組成,布局呈鳳凰展翅之狀,古廟建築為一絕,村中有大廟、堡中有小廟,小廟分散,大廟集中,積福寺、廣勝寺等5所大廟集中建於村北,相距僅100米左右,形成了廟群建築之特色。

8月3日,記者走訪了平遙梁村,村民冀倫貴帶記者走到天順堡時說:“天順堡是村裡保存最好的堡,清道光年間(1846—1917年)大名鼎鼎的‘日升昌’票號經理毛鴻翰就住這裡。”據史料,梁村天順堡自乾隆年間始建,中國票號史上第二大票號平遙蔚泰厚總經理及蔚字五聯號總管毛鴻翰聯合冀、鄧、王、史五姓人家共同投資,最終將其建成,前後歷經了100多年。

堡內的毛鴻翰老宅,四院相連獨占了一條巷子,前兩院是當年主人的居住地,後兩院依次為場院和花園。主院是兩座“目”字型三進院落,為窯洞式建築,屋檐雕欄畫棟,镂花木窗工藝精湛。臨街的大門堂皇威嚴,門內有影壁,二門高大開闊,三門精巧靈秀,整座院落肅穆豪華,極顯當年之富有。令人感慨的是,如今的老宅在時間的磨損中日漸衰敗。

今日的落寞

走訪中記者也發現,盡管村莊早已被評為歷史文化名村,村裡明清時代的建築損毀卻比較嚴重。在梁村一位56歲的冀姓村民家裡,老建築門樓坍塌了一角,他跟記者說:“老房子不能修,上面不讓修,要修的話,必須按原來的樣子修,那我們怎麼能做到?一方面我們沒那個技術,另一方面也沒錢。”記者詢問政府是否有修繕經費、旅游開發的補貼,他說:“沒有,我們每年每人要交2塊錢給村裡,用來修公共場所,或者他們認為要修的老房子。”曾在山西梁村做過調研的清華大學城市規劃設計研究院城市與建築保護研究中心主任張傑教授說:“梁村的經濟發展比較落後,老百姓沒錢修房子,被評為歷史文化名村雖然有一定的修繕經費,但對整個梁村的老房子來講也是杯水車薪,雖然不確定國家撥款的具體數字,但恐怕用來很好地修復一座完整院落的錢都不夠。”

冀倫貴指著凹陷進去的城牆說:“都是明清時代的老城牆磚,流失了。”帶領記者走訪梁村的過程中,他也一再感歎“一直修不上,太心痛了”。

對此,平遙縣城鄉規劃局局長冀太平說:“老建築的修復很復雜,尤其是民居,民居都是有人住的,現在的老房子一般都是兩家、三家一起住一套,大多是兄弟幾個人,但是,兄弟幾個也存在有的人家富裕點,有的人家困難點,所以就有人不願意出錢修,一旦有人不願意修了,其他人也跟著不修,這樣一來就完全被擱置下了。”談到政府是否考慮撥付資金幫助居民修繕,冀太平表示:“資金就那麼一點,而平遙的古村老建築數量非常大,難以解決問題。所以主要還得靠村民自己。”

梁村老書記冀倫壽告訴記者:“梁村有1000多戶,4000多名居民,但現在大部分搬到新村去住了,村裡還剩800到1000人,多數是老人和小孩。”他還說:“政府考慮到要修復保護梁村古建築,許多生活設施無法添加,年輕人不習慣,所以在外面規劃了新村,以後,還有更多人會逐步搬到新村去住。”而村民冀倫貴和另外一個村民告訴記者:“新村還沒有開始建呢,大家現在住的新房子都是自己建的。”

針對梁村目前大部分年輕人搬離的狀況,一位不願透露姓名的村民說:“村裡本來耕地就比較緊張,近10年來出售耕地的情況更加劇了這種資源不足的態勢,盡管村裡的老百姓都不想賣地,但是迫於部分村委會領導的壓力,有時候幾家人的口糧地都被賣了,還有部分人買自家的耕地用來建房。”

修繕之難

對於老建築長久失修的現狀,上述村民說:“有些領導對梁村的重視程度不夠,許多領導很小就辍學去外地發展,後來才回村裡當干部,所以他們對本地的具體情況並不是非常了解,對村裡存在的問題,也沒有明晰的認識。當然,現在的老房子就這樣任風雨侵蝕,最主要的原因還是本地村民沒有古建保護的意識,很多村民就覺得貼磁磚要比磚頭和老房子更好看。還有一個原因是,村民沒有足夠的財力去修繕老房子,也沒有老師傅和工匠能提供技術上的幫助。”據介紹:“目前梁村外出務工的人員多從事建築行業,但多半人做的工作屬現代建築的建設,從事傳統工藝修復工作的工匠很少。所以,雖然目前平遙的古建修復非常好,但前景並不樂觀,後繼無人,因為培養一個傳統工藝匠人的成本較高、時間較長。”

平遙縣城鄉規劃局的工作人員陰亮亮說:“從政府的角度來看,其實我們在規劃方面已經做了很多,但是因為每屆政府領導對古建價值的認識不同,每屆政府對於規劃建設的重點也就各有側重。規劃建設本來是一個持續性的工程,但在這方面我們的政府做得並不是很到位,接力接得不好。”

同濟大學國家歷史文化名城研究中心主任阮儀三教授表示:“梁村只是一個例子,在平遙,此類這樣的明清古建的村落很多。”張傑也說:“在山西,像梁村這樣的古村落很多,梁村的單體建築損毀得比較多,相比之下段村等很多古村落的老宅保存得更完好一些。”

據不完全統計,山西省有古村落3000余個,這些古村落具有濃郁的地方特色和很高的研究價值。

梁村被評為歷史文化名村後遲遲未得到有效修繕和旅游開發。張傑認為:“要發展旅游,需要從周邊環境開始著手,打通一條從平遙縣城到梁村的風景優美的路線,修復好梁村幾處典型的老宅,進而將平遙縣城的游客吸引到梁村”。阮儀三表示:“老建築首先要保下來,保下來以後再慢慢爭取修繕和開發。現在地方政府的問題是眼裡只看到錢,哪兒開發了,哪兒掙錢了,就開始關注、保護、修繕哪兒。民間的修繕在資金方面比較短缺,企業家們更願意投資的是可以以自己名字命名的學校,而不是短期之內看不到回報的古建修繕,所以也很難吸引他們的資金。”

- 上一頁:萬裡長城多處因雨嚴重坍塌

- 下一頁:西安爭議漢長安城遺址保護模式

熱門文章

熱門圖文