古城“掠奪式”改造背後的利與憂

日期:2016/12/13 20:08:51 編輯:古建築紀錄

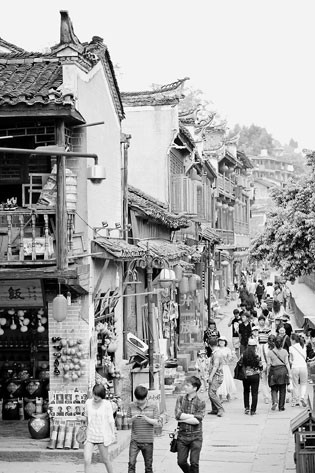

4月28日拍攝的鳳凰古城內一條街道,一側的吊腳樓等建築全部被用作了客棧、餐館或商鋪。

太原5月21日電(記者李亞楠 葉健 鄧衛華)近來,我國一些地區的古城改造修復和開發利用成為輿論熱點。記者在多個歷史文化名城采訪了解到,30多年來,我國古城保護建章立制成效明顯,有的成功選入世界文化遺產,帶動了當地經濟社會發展。然而,隨著古城開發改造熱情不斷高漲,同時也暴露出掠奪式開發、重利用輕保護、規劃編制滯後等一系列問題。

古城保護建章立制成效明顯

自1982年國務院公布首批歷史文化名城至今,我國在古城保護法律法規體系的完善、保護規劃的編制與實施、古城文化遺產的保護與開發等方面都取得了明顯成效。

首先,建立了以歷史文化名城為主體的保護體制。30多年來,我國共確定並公布了119處國家級歷史文化名城、157處省級歷史文化名城。此外,建立了歷史文化名鎮名村保護制度,迄今共評選181處中國歷史文化名鎮和169處中國歷史文化名村,各省也先後公布省級歷史文化名鎮名村725處。歷史文化名城、名鎮、名村的確定,為全面實施古城文化遺產保護奠定了基礎。

其次,古城保護法律法規體系不斷完善。據住建部、國家文物局相關負責人介紹,《中華人民共和國城鄉規劃法》《中華人民共和國文物保護法》和2008年出台的《歷史文化名城名鎮名村保護條例》構成了我國古城保護的基本法律法規體系。各地也相應出台了一系列地方性古城保護法規。

第三,大多數歷史文化名城編制了古城保護規劃。一些地方編制的古城保護規劃均已納入當地城市發展總體規劃。河南省開封市住建局副局長孔祥成說,開封市先後出台了《開封市歷史文化名城保護規劃》和《宋都古城風貌保護與重現工程規劃》。按照規劃,開封市將逐步搬遷古城內現有工業企業及行政辦公單位,適當減少人口容量,並對古城內的新建建築在高度、體量、建築風格、色彩等方面都進行分區域控制,盡力保護歷史自然風貌。

“盲目跟風、一哄而上”的爭議不斷增多

采訪中,幾乎每個城市的領導干部都詳述古城開發利用的必要性、重要性。他們認為,適度開發利用古城,能夠改善古城內棚戶區居民民生,有利於發展服務業,有助城市轉型,更好地保護歷史遺存。

當前,古城改造修復主要有兩種模式,一是在原有古城基礎上進行的整體改造或重建模式,這種多適用於面積不大的古城,如山東台兒莊、山西大同等;二是在原有古城基礎上進行的局部改造或修復模式。這種模式多為古城遺存面積較大的城市采用,如開封、南京等古都。

隨著各地對古城開發利用熱情的逐步高漲,社會各界對古城改造“盲目跟風、一哄而上”的爭議也不斷增多。記者實地走訪晉魯豫三省發現,這些地區歷史文化名城的改造修復和開發利用規劃的實施情況可分為三類:

一是修復改造已取得明顯成效,如山西平遙古城。這些古城嚴格按照規劃內容進行保護性開發,在古城保護、旅游開發、新城建設等方面加強聯動,形成合力,以文化為核心功能,以旅游為主導產業,以當地居民為主要社會支撐,通過多年改造,已經將古城改造為集文化、旅游和居住為一體的綜合性城市功能區,逐漸步入良性發展階段。

二是修復改造規劃正在推進過程中,如大同、開封等。這些古城保護范圍內的多層建築基本為人居環境極差的危房,無論搞不搞古城保護都在拆遷改造范圍,區別只在於拆除的城市空間干什麼,是用於古城保護,還是用於商業開發。

三是因財力匮乏等因素,雖已制定規劃,但尚未投入實施,如河南商丘古城。

將“保護”與“開發”捆綁的模式不可持續

記者采訪發現,將“保護”與“開發”捆綁“外包”,進行掠奪式開發問題嚴重。一些地區把發展旅游作為出發點,將歷史文化名城和歷史文化街區完全交由旅游公司進行開發。中國文物學會名譽會長謝辰生認為,這種做法不僅有悖於法律法規,而且常常對遺產造成重大破壞。

同時,部分地方決策者認識偏差,重利用輕保護問題突出。一些地方由於巨額投入,就想方設法用高門票收回投資,對保護重要性認識不足。例如,雲南大理古城為影視拍攝需要,在古城東北角建立了一個“大理之眼”建築,嚴重破壞了古城的整體風貌。

此外,一些地區還存在古城保護規劃編制滯後問題,有的則有編制不執行。全國至今仍有27個國家級歷史文化名城沒有編制保護規劃。有些地方雖然編制了高水平的規劃,在古城改造修復過程中卻不按照規劃實施。比如,寧波郁家巷歷史文化街區的保護規劃編制出現原則性錯誤,不按照真實性、完整性和生活延續性保護街區,而是將上海新天地模式用於歷史文化街區保護,造成巨大破壞。

接受記者采訪的專家和基層干部認為,古城改造修復過程中暴露出的種種問題,說明保護與傳承我國豐富的古城文化遺產任重道遠。建議有關部門加強頂層設計,在宏觀布局上進行適度調控,加強引導,避免由於盲目跟風、動機不純、缺乏專業性的不當改造修復和開發利用,對原本就十分脆弱的古城保護、遺存傳承造成不可挽回的破壞。