中國名樓——貴陽甲秀樓

日期:2016/12/14 17:22:08 編輯:古建築紀錄

概況:

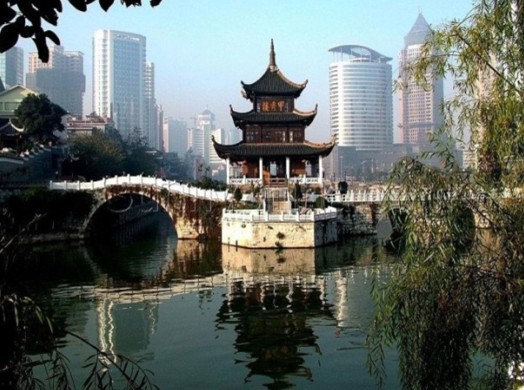

2006年05月25日,甲秀樓作為明代古建築,被國務院批准列入第六批全國重點文物保護單位名單。它名副其實的成為了貴陽的標志。著名古樓閣甲秀樓矗立在貴陽南明河中的萬鳌礬石上(這塊石頭酷似傳說中的巨鳌)。甲秀樓始建於明萬歷26年,也就是1598年,至今已有400多年歷史,明萬歷年間(1573—1620)巡撫江東之於此築堤聯結南岸,並建一樓以培風水,名曰“甲秀”,取“科甲挺秀”之意。有浮玉橋銜接兩岸。從古到今該樓經歷了六次大規模的修葺。歷經四百年的風吹雨打而仍舊矗立不倒,是貴陽歷史的見證,是貴陽文化發展史上的標志。甲秀樓在貴陽市城南的南明河上,以河中一塊巨石為基而建。始建於明,後樓毀,天啟元年(1621年)焚毀,總督朱燮元重建,改名“來鳳閣”。清代多次重修,清康熙二十八年(1689年)巡撫田雯重建,並恢復原名。現存建築是宣統元年(1909年)重建的。樓上下三層,白石為欄,層層收進,由橋面至樓頂高約20米。南明河從樓前流過,匯為涵碧潭。樓側由石拱“浮玉橋”連接兩岸,橋上原有小亭一座叫“涵碧亭”,現已拆除。甲秀樓朱梁碧瓦,四周水光山色,名實相符,堪稱甲秀。

清代貴陽八景之一的“鳌礬浮玉”即為位於貴陽南明河鳌矶石上的甲秀樓,樓系貴州巡撫江東之所建。建樓以前,王陽明的再傳弟子馬廷錫曾在此建棲雲亭講學傳道。樓於明萬歷二十五年(1597)開始興建,當時先在沙中壘台作“奮鳌狀”,名“鳌頭矶”,再於台上建閣,名“甲秀”,取科甲挺秀之意。樓曾幾毀幾建,1981年維修一新。重修中,發現樓閣底層石牆中嵌有詩碑,後有8塊詩復嵌於底層樓壁。甲秀樓高約22.9米,為木結構閣樓,三層三檐四角攢尖頂,畫甍翹檐,紅棂雕窗,白石巨柱托檐,雕花石欄相護。樓前橋先稱江公堤,後改浮玉橋,橋頭建有涵碧亭,亭柱镌清鹹豐年間貴陽知府汪炳嗷的聯語:“水從碧玉環中出,人在青蓮瓣裡行”。貴州巡撫田雯在《黔書》中描述道:“每春波搖綠,秋沚澄清,岸柳乍垂,芽芹正拿,覽漁舟之泛泛,洗杯斝以臨流,誰謂黔中無佳山冰哉?!”據說甲秀樓初建成時浮玉橋有九孔,橋西側的沙洲叫芳杜洲,洲上花木缤紛。月朗星稀時,橋與沙洲相映成趣,名“九眼照沙洲”,而後修濱河路九孔石拱橋被填了兩孔,築壩攔水,芳杜洲也沒於水底。甲秀樓前原豎有鐵柱二根,一為雍正四年(公元1726年),雲貴總督鄂樂泰鎮壓古州(今榕江)苗民,收聚兵器,鑄鐵柱標榜功績;二為嘉慶二年(公元1797年)雲貴總督勒保鎮壓興義布依族王囊仙起義,收聚兵器所鑄,兩柱皆有銘文。二根鐵柱現存省博物館。

明清以來甲秀樓便是文人騷客聚集之處,高人雅士題詠甚多。現樓內古代真跡石刻、木皿、名家書畫作品收藏中,清代貴陽翰林劉玉山所撰206字長朕為一絕,比號稱天下第一長朕的昆明孫髯翕大觀樓長聯還多26個字:

“五百年穩占鳌矶,獨撐天宇。讓我一層更上,眼界拓開。看東枕衡湘,西襟滇沼,南屏粵峤,北帶巴夔,迢遞關河。喜雄跨兩游,支持崖疆半壁。恰好馬矢碉隳,烏蒙箐歸,艱難締造,裝點成錦繡湖山。漫雲築國偏荒,莫與神州爭勝概。

數千仞高居牛渚,永鎮邊隅。問誰雙柱重镌,頹波挽住。想秦通僰道,漢置牂牁,唐靖矩州,宋封羅甸,淒迷風雨。歎名流幾輩,留得舊跡千秋。對此象嶺霞生,螺峰雲擁,緩步登臨,領略些畫閣煙景。恍覺蓬萊咫尺,擬邀仙侶話行蹤。”

推薦閱讀:

中國名樓——南昌滕王閣

中國名樓——杭州城隍閣

中國名樓——成都望江樓

中國名樓——嘉興煙雨樓

外觀構造

甲秀樓是三層三檐四角攢尖頂,高22.9米,石柱托檐,護以白色雕花石欄桿。浮玉橋為九孔,稱“九眼照沙洲”。解放後臨河修公路填埋二孔,現能見七孔。樓基和橋雖經多次洪水沖擊,歷近四百年,仍然砥柱中流。樓前原豎有鐵柱二根:一為雍正十年(公元1732年),鄂爾泰鎮壓古州(今榕江)苗民,收聚兵器,鑄鐵柱標榜功績;二為嘉慶二年(1797年),勒保鎮壓興義布依族王囊仙起義,收聚兵器又鑄鐵柱立於樓下。解放初,政府維修甲秀樓,拆除鐵柱,移存省博物院。十年動亂中,樓危亭毀。1981年,按原式樣重修,樓基部分,采用現代建築材料和技術。重建涵碧亭,重修過程中,發現樓閣底層石牆中嵌有詩碑,重修後有八塊詩碑復嵌於底層樓壁。樓額“甲秀樓”三字,系宣統年間謝石琴所書。十年動亂中散失,後尋回刻有“秀”、“樓”二字的兩塊,另據過去照片,配寫“甲”字,按原式樣懸掛樓頂層外面。

甲秀樓是三層三檐四角攢尖頂閣樓,這種構造在中國古建築史上都是獨一無二的。我們可以在這一特色上大做文章,來提高此樓的知名度和可鑒賞性,以吸引廣大的旅游愛好者和建築專家來觀光、考察。樓高22.9米,飛甍翹角,12根石柱托檐,護以白色雕塑花石欄桿,翹然挺立,煙窗水嶼,如在畫中。登樓遠眺,四周景致,歷歷在目。浮玉橋如白龍臥波,全長90余米,穿過樓下,貫通兩岸。橋上有涵碧亭,橋下有涵碧潭、水月台,橋南有翠微閣,遙相呼應。

甲秀樓分為三大部分:第一部分浮玉橋;第二部分甲秀樓主體建築;第三部分翠微園。浮玉橋頭立有“城南遺跡”石木牌坊,牌坊中央設有“城南遺跡”四個大字,橋上建有“涵碧亭”。主體建築甲秀樓飛甍翹角、石柱托檐、雕欄環護。翠微園是一組由拱南閣,翠微閣,龍門書院組成的明清古代建築群。同時新建的貴州少數民族傳統服飾陳列院,收集收藏了貴州省苗族、侗族、彝族、水族、革家、土家族、布依族等民族傳統服飾、手工刺繡品、民間蠟染數百余件,令人歎為觀止。該館所陳列展示的民族傳統服飾和民族工藝品,是貴州少數民族文化藝術的體現,也是貴州各少數民族的驕傲。

甲秀樓邊,有貴陽僅存的一座始建於明宣德年間,距今560多年的明代建築"翠微園"。這裡原先是一片寺廟和園林,王陽明普經游覽過的南庵便在這裡。他在《南庵次韻二首》詩中寫道:"松林晚映千峰雨"’"漁人收網舟初集"。近年來改建為翠微園,把寺廟建築與園林庭院合為一體。

翠微閣內,開辟了蕭娴書法作品陳列館。蕭娴是貴陽人,她是康有為的弟子,是中國當代著名的女書法家。請看她的手跡,在氣勢宏大的筆觸中顯出售秀,"飛檐甲天下,落影秀寰中"的條幅,詩句中隱言"甲"與"秀"的意思。"清風待客,明月留人",運筆飛動,詞意清雅,表達了貴州人民殷勤好客的情懷,歡迎天下游客來貴州,到甲秀樓乍客。

甲秀樓是鬧市中一處不可多得的清幽之地,景區內古色古香,景區外高樓林立,入夜後燈火輝煌,人影晃動,成為歷史文化與現代文明的聚焦點,在現代文明中閃爍著歷史的光芒,昂揚著"甲秀天下"的精神風貌,引導人們走向美好的未來。

甲秀樓長聯

歷代騷人墨客對甲秀樓題詠甚多,其中清人劉玉山所撰206字長聯脍炙人中,此聯比號稱天下第一聯的昆明大觀樓長聯還多26字。它概括了山城貴陽的地理形勢及歷史變遷。甲秀樓長聯:

“五百年穩占鳌-矶,獨撐天宇,讓我一層更上,茫茫眼界拓開。看東枕衡湘,西襟滇诏,南屏粵峤,北帶巴衢;迢速關河,喜雄跨兩游,支持那中原半壁。卻好把豬拱箐掃,烏撒碉隳,雞講營編,龍番險扼,勞勞締造,裝構成笙歌闾,錦繡山川。漫雲竹壤偏荒,難與神州爭勝概。

數千仞高凌牛渡,永鎮邊隅,問誰雙柱重镌,滾滾驚濤挽住。憶秦通棘道,漢置戕河,唐靖且蘭,宋封羅甸;淒迷風雨,歎名流幾輩,銷磨了舊跡千秋。到不如成月喚獅岡,霞餐象嶺,崗披鳳峪,霧襲螺峰,款款登臨,領略這金碧亭台,畫圖煙景。恍覺蓬州咫尺,頻呼仙侶話游蹤。”

自明清以來,甲秀樓就是貴陽人游宴之所。登樓眺望,眾山環抱,近者為觀風台,林木茂蔚;遠者為黔靈山,青山一發。棲霞、扶風、相寶、南岳諸峰,羅列左右,大好風光盡覽眼底,令人心曠神怡。下視城郊,早午炊煙袅袅,數十萬人家飯熟時。四時朝暮,風景無限,山城氣象,歷歷可觀。所以文人雅士題詠甚多。劉春霖(字雨三,貴陽人,同治戊辰進士,官江西布政使)仿昆明大觀樓長聯,作甲秀樓長聯共一百七十字,概述了貴陽市的地理形勢及歷史變遷。該聯胸襟開闊,氣魄雄偉,甲秀樓美景於眼前。陳運和《甲秀樓》詩稱之“清人撰寫的長聯驚愕神州”。

許芳曉《芳杜洲》:“芳杜洲前春水生,碧潭相映數峰青。盈盈細草裙腰色,隨著游人綠進城。”

漫步河濱,垂柳輕拂,花色撩人。入夜,燈光水色交相輝映,人影散聚樓橋,游艇飄蕩波心。

推薦閱讀:

中國名樓——南昌滕王閣

中國名樓——杭州城隍閣

中國名樓——成都望江樓

中國名樓——嘉興煙雨樓

- 上一頁:中國名樓——西安鐘樓

- 下一頁:中國名樓——南昌滕王閣