藏式寺廟

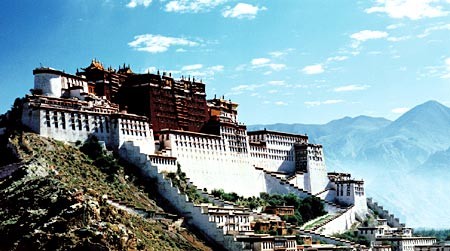

日期:2016/12/14 17:32:22 編輯:古建築紀錄藏式寺廟的特點是因山而建,依山就勢,呈錯落參差的布局,不強調軸線,而以空間構圖的自由均衡為原則,往往形成突出的輪廓外觀。建築物多為平頂建築,石牆小窗。外牆有明顯的收分,並粉刷成白色。牆頂以藏族特有的刷成赭紅色的白麻草做為女兒牆的裝飾。內部為方柱托梁密肋式木構架,有巨大的托木和復雜的雕飾,色彩對比性強烈,並喜歡用金色點綴。內部牆壁畫滿宗教壁畫,殿堂內懸掛佛幡。建築屋面局部吸收漢族建築的坡屋頂及斗拱構造,但體量較小,形制亦經過簡化。屋頂上尚有許多寶幢、法輪等小型佛教裝飾物。最著名的實例是拉薩的布達拉宮。該宮坐落在市北的瑪布日山上。始建於唐代,清順治二年(1645年)五世達賴喇嘛開始重建,歷時五十余年才建成今日規模。布達拉宮東西總長370米,高115.7米,是一座融合宮殿、寺廟、陵墓,以及其他行政建築在內的綜合性建築。它包括了山上的宮堡群、山腳下的方城和山後的花園三部分。山下方城內布置了地方政府機構、印經院及官員住宅。宮堡群是由紅宮與白宮兩大部分組成。紅宮位於建築主體的中央,是達賴從事宗教活動的地方,總高九層,因外牆刷成紅色,故名紅宮。下四層為地垅牆組成的基礎結構,第五層中部是西大殿,為舉行大規模宗教儀式和慶典的地方,上部四層建立了五座歷代達賴圓寂後保存遺體的靈塔殿和二十余座佛殿。周圍有回廊聯系,中部空出為天井。紅宮的平屋頂上建築有镏金銅板瓦的歇山式小屋頂,金光閃爍,為布達拉宮增色不少。紅宮的東邊為白宮,因其牆面刷白而得名。白宮是達賴理政和居住的地方,總高七層,底層為結構層,二層東端為入口,三層為夾層,四層為達賴的主要宮殿,稱東大殿,四層以上為中有天井的回廊式建築,布置有攝政等人的辦公處及廚房、倉庫等,最高的第七層為達賴居住的東西日光殿。紅宮、白宮的前面分別建造了兩個廣場。在西廣場的下邊順山勢建一陡峻的高牆,以備節日在牆壁上張掛巨大的佛像織物之用,故稱曬佛台。此外,圍繞宮堡群的四方建有四座防御性碉堡,以控制周圍的形勢。布達拉宮建造在山上,其四圍房屋隨山坡起伏,隨宜建造,高大的建築群與山丘混為一體,成為人造的山巖。山前層層疊起的漫長的石梯,巨大的外牆收分,建築物立面由上至下逐漸變小的窗口所表現出的韻律感,單純而豐富的色彩,都渲染出該建築的浪漫性格。

西藏拉薩布達拉宮

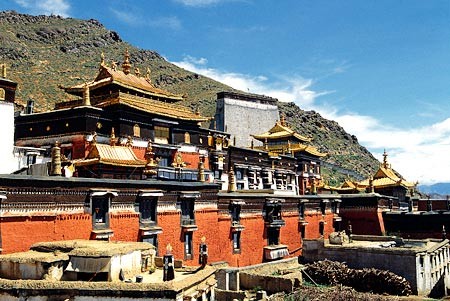

除布達拉宮外,日喀則的扎什倫布寺、拉薩的大昭寺、色拉寺、哲蚌寺也都在清代經過大規模的擴建。扎什倫布寺是班禅喇嘛統領後藏坐床駐錫之地。它始建於明正統十二年(1447年),後經四世班禅等不斷擴建,亦為一座宮殿、行政、陵墓、宗教等建築集合在一起的綜合建築群。全寺布局沒有明顯的軸線,各種建築層疊逶迤,交叉互補,但從體量及藝術質量上又清晰得分出層次,具有十分自由靈活的組合美感。

西藏日喀則的扎什倫布寺,是班禅喇嘛坐床駐錫之地

甘肅夏河縣的拉卜楞寺為藏傳佛教六大寺之一(其余五寺為扎什倫布寺、甘丹寺、色拉寺、哲蚌寺、塔爾寺),建於康熙四十九年(1710年),是由六大經學院、十八座佛寺及十八座活佛公署和萬余間喇嘛住房組成的,規模巨大,幾乎是一座小市鎮。全寺背依龍山,面向大夏河,高大的建築全部建在北面山坡腳下,向南展開布置公署、喇嘛住宅及佛塔、轉經廊等,具有十分明確的建築層次。內蒙古包頭市的五當召亦是一座藏式風格的寺廟,建於清康熙、乾隆年間。全寺布置在一處突前的山坡上,依勢錯落,順坡而下,散點布置。建築外牆刷白色,與翠松、藍天相互襯托,極富藏族碉房建築所特有的風格。

文革後復建的貢唐倉金塔

內蒙古包頭的武當召

推薦閱讀:

道教宮觀

湖南武陵源風景名勝區

凝固的寺院——中國十大名窟之榆林窟

清末版"世外桃源"隱身長寧

- 上一頁:山西大同華嚴寺

- 下一頁:凝固的寺院——中國十大名窟之榆林窟