北京歷史文化街區保護:800年琉璃廠該往何處去

日期:2016/12/14 10:09:58 編輯:古建築保護

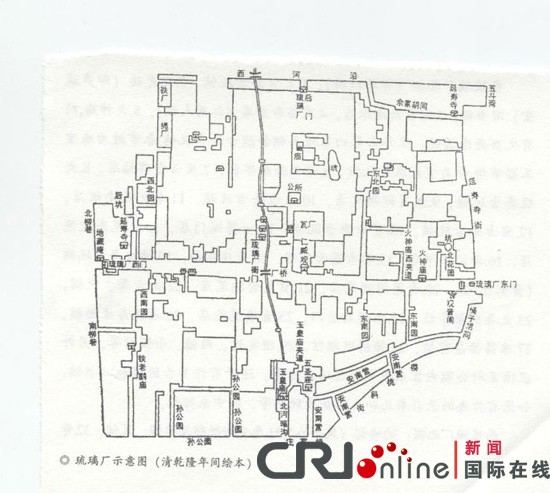

老琉璃廠示意圖(清乾隆年間)

老琉璃廠廠甸廟會熱鬧場面

胡金兆先生

國際在線報道(記者 雷湘平):在中國首都北京西南角有一條擁有800年歷史、東西長約800米的街道,它叫琉璃廠。13世紀初元朝政府在建都北京時因需要大量的琉璃用料在琉璃廠如今的位置開了許多官窯燒制琉璃,後至清代時各地進京趕考的舉人大多集中住在這一帶,因此在此出售書籍和筆墨紙硯的店鋪較多,形成了較濃的文化氛圍。經過多年發展,如今琉璃廠已成為專營筆墨紙硯、古玩字畫等傳統文化產品、擁有多家百年老字號的文化商業街,濃濃的文化韻味每年吸引著成千上萬的中外游客。

800年的歲月滄桑,琉璃廠歷經了從興盛到衰敗、從慘遭破壞到重獲新生的曲折命運,尤其是在經歷了近代中國由傳統向現代邁進的100年後,仍然保持住文化內核,成為“京味文化”的標志性歷史街區。近日中國國際廣播電台的記者采訪了年近八旬的、在琉璃廠生活了三十年的胡金兆先生。胡先生不僅是琉璃廠的老住戶,還是熱心研究琉璃廠文化的民間學者,他寫作的《百年琉璃廠》一書中詳細介紹琉璃廠100年以來的故事。談起孩提時的琉璃廠,胡先生充滿了自豪感。“我1934年出生在西琉璃廠東口路北的82號會文堂書局,我從1937年記事,當時琉璃廠是文玩、舊書、新書三足鼎立,周圍輔以碑帖、筆墨、樂器,就是所有的文化用品都可以在琉璃廠找到,當時的琉璃廠是一個全面的、非常繁盛的、涵蓋了新文化和傳統文化各個方面的這麼一條街道,那個時候的感受琉璃廠平和、文雅。”

然而,胡先生兒時美好記憶中琉璃廠的好光景並沒能持續多久,抗日戰爭期間琉璃廠陷入衰敗。新中國成立後,政府對琉璃廠的扶持使它煥發出了新的生機,外國領導人和學者慕名紛至沓來,其中包括前東德總理格羅提渥、英國駐華代辦處參贊約翰·艾惕思、英國著名的漢學家李約瑟等知名人士,琉璃廠成為展示中國傳統文化的一扇窗口。

胡先生1964年搬離了琉璃廠,隨後爆發的長達十年的文化大革命席卷了整條大街,琉璃廠受到很大的沖擊,回憶起當時的情景,胡金兆心痛不已。“文革後,琉璃廠的破壞很厲害,因為這些東西都被稱作‘四舊’,所以有些盡管是國營的文物商店和中國書店也被關了不少門面,西琉璃廠原來有很多舊書店和南紙店,完全被破壞了,被改成了零售商店賣白菜,以至於後來被拆除,當時整條街冷冷清清。”

文革後的1980年,時任中國國務院副總理的谷牧提議對琉璃廠進行修復。這樣琉璃廠得以在四年之內被修葺翻新,對外營業。胡先生說,沒有這次修復,琉璃廠的破壞程度不可估量,但翻修過的琉璃廠難以回歸到以前的那種樸素和文雅。“修復措施是完全必要的,應該說投資不少,修復了很多字號,但是修的是富麗堂皇,不是琉璃廠的原來樸素的、民族化的風貌,多了點脂粉氣,少了一點文化氛圍,盡管了恢復了一些名號,但是特色沒有了,現在的字號紙筆墨硯、古玩什麼都賣,像是文化用品的雜貨店。”

自1984年開始營業以來,琉璃廠煥然一新,但被很多建築專家诟病為假古董。很長的時間裡胡先生也為它過於富麗堂皇苦惱過,但欣喜的是,它所經營的內容即它的文化脈絡被沿襲下來,並未有大的改變。但胡先生也承認,改革開放三十年來,在現代教育和新成長起來的青年受傳統文化影響越來越小的情況下,屬於傳統文化范圍的琉璃廠不可避免地被冷落了。如今去琉璃廠的除了游客,就是一些中華傳統文化的癡迷者,而胡先生孩提時琉璃廠那種熙熙攘攘的情景再難重現。

為了提高琉璃廠的知名度,利用它已有的資源發展文化產業,2008年北京市政府提出了建立琉璃廠文化創意產業園區的規劃,以文物保護為前提,在保護中進行開發,大力發展藝術傳媒、文化旅游、古玩、文化藝術品交易等產業,並計劃把琉璃廠文化街與北京市最古老的、人流旺盛的大柵欄商業街打通,以積聚更多人氣。

規劃的提出,讓胡先生看到了希望。他認為,隨著時代的發展,琉璃廠不能固步自封,應借著國家文化產業大發展的利好勢頭,走近群眾,滿足人民群眾日益增長的精神文化需求,但產業開發應當遵循琉璃廠的傳統。“這些年來琉璃廠的發展是有一定的成績,開發發展是必要的,如今中央提出來的發展文化創意的問題,是非常正確和及時的,問題是怎麼發展,我覺得創意文化不能貪大,圖表面熱鬧,經營者管理者必須在尊重琉璃廠的傳統當中來發展,我並不主張琉璃廠完全恢復100年前的樣子,因為時代在變,但琉璃廠作為傳統文化和京俗文化的集聚地,這個不能改變。”

800年歷史的琉璃廠,從最初的燒琉璃作坊,到如今作為首都發展創意文化產業的主要陣地之一,琉璃廠的角色跟著時代在不斷調整,盡管有過坎坷,但文化內核仍在,相信它會在中國大力發展文化產業的浪潮中越走越遠。

(編輯:申燦)

- 上一頁:朱仙鎮國家文化生態旅游示范區開工奠基

- 下一頁:古鎮尋幽